Por:

Ulises Gutiérrez Llantoy

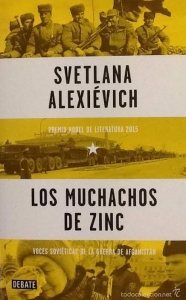

En 1993, Svetlana Alexiévich fue llevada a juicio tras publicar “Los muchachos de zinc”. Al igual que en “La guerra no tiene rostro de mujer”, “Últimos testigos” y “El fin del homo soviéticus”.

Y es que Alexiévich opta por darle la voz principal del libro al testigo de los hechos para sea éste quien nos narre su historia; es a través del monólogo de estos —soldados, oficiales, madres, empleados, enfermeras— que el lector asoma al drama de quienes entre 1979 y 1989, a nombre de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), fueron enviados a Afganistán a pelear una guerra tan cruenta, larga y trágica como la de Vietnam para los Estados Unidos de Norteamérica.

Más de 15,000 soldados soviéticos hombres y mujeres, en su gran mayoría jóvenes de veinte años, perecieron en Afganistán y sus restos devueltos a sus familias en ataúdes cubiertos por placas de zinc, sellados para evitar que sean abiertos. El régimen comunista, liderado entonces por Leonid Brézhnev, a través de la propaganda estatal, había vendido a los suyos la idea de que se trataba de una guerra “internacionalista”, en ayuda al pueblo afgano que luchaba por su independencia y desarrollo y en la que, se suponía, las tropas soviéticas se encargaban de la construcción de puentes, caminos e infraestructura civil; pero sería la geografía, la resistencia y sacrificio de cerca de un millón de afganos la que terminarían venciendo a las tropas soviéticas hasta lograr su retirada. Es recién en 1992, con la caída de la Unión Soviética, que la verdadera historia se da a conocer entre los ciudadanos, acostumbrados ya a toparse con los “afgáns”, ex combatientes en jerga rusa, que vagan en las estaciones de trenes, son tratados de alcoholismo en los hospitales y protestan en las plazas por pensiones de guerra impagas.

Las voces de los testigos son crudas y dolorosas. En más de 260 páginas la voz de los monólogos nos enseñan que en la guerra hay poco o nada de ser humano en el ser humano, y que, como señala la autora en el prólogo, el derecho del hombre a no matar, a no aprender a matar, no está escrito en la constitución de ningún país.

“Me da miedo empezar a contarlo… Las sombras volverán y se me echarán encima…”, confiesa una Enfermera al inicio de su testimonio. “¿Por qué él? Tan cariñoso. Tan bueno. ¿Cómo es posible que ya no esté? Estos pensamientos me matan lentamente. Sé que estoy muriendo: vivir ya no tiene sentido. Me reúno con otra gente, me arrastro hasta esos encuentros. Vengo con Sasha, con su nombre, hablo sobre él… Un día di una conferencia en la Universidad Politécnica, se me acercó una estudiante y me dijo: ‘Si usted no le hubiera atiborrado de patriotismo, él todavía seguiría vivo’. Me puse mal tras esas palabras. Me desmayé”, cuenta una Madre.

“Estoy en la cama, sin brazos ni piernas… Me despierto por la mañana y no sé quién soy: ¿un hombre o un animal? A veces me dan ganas de ladrar o de maullar. Aprieto los dientes…”, revela un Mayor, comandante del batallón.

Pero el libro es, además, una lección de honestidad. En el capitulo final, ante el Juzgado Popular del distrito Central de Minsk, Svetlana Alexiévich no solo debe responder a los demandantes, sus propios entrevistados que, ahora, tras la publicación del libro, la acusan de haber “tergiversado sus testimonios” con el fin de presentar a los soldados soviéticos y a sus familiares “como gente cruel y sin escrúpulos, sorda a los sufrimientos ajenos”, sino que también debe demostrar hasta que punto el escritor debiera estar comprometido con la verdad.

¿Puede el escritor evadir su derecho a escribir la verdad por más atormentada y infausta que esta sea? ¿Se puede juzgar a la verdad? ¿Se puede ofender con ella? La discusión del concepto “verdad” dentro de la narrativa documental de Alexiévich entra entonces en otra dimensión: ¿Cómo se define desde el punto de vista científico el género de la narrativa documental teniendo en cuenta que “documental” se entiende como “basado en los hechos” (testimonios)” y “narrativa” como obra, arte, creación?, se pregunta el Juzgado. ¿Tiene derecho un autor de narrativa documental a aportar cierto valor artístico, a trabajar a partir de un concepto de la obra, seleccionar el material, introducir sus propios conceptos del mundo, en nombre de la verdad estética? ¿Quién es el propietario de los derechos de autor: el escritor o los protagonistas? ¿Cómo se debe definir los límites de la literalidad? ¿Se puede procesar al escritor por un fragmento de su obra, incluso si este fragmento no agrada a los testigos? Las respuestas a estas preguntas están en las páginas de “Los muchachos de zinc” y por eso hay que leerlo.