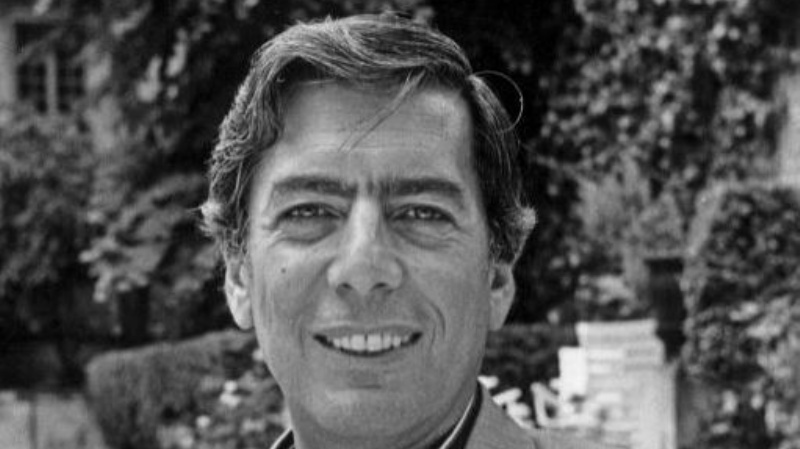

Por Mario Vargas Llosa

Al lado del camino había una enorme piedra y, en ella, un sapo; David le apuntaba cuidadosamente.

—No dispares —dijo Juan.

David bajó el arma y miró a su hermano, sorprendido.

—Puede oír los tiros —dijo Juan.

—¿Estás loco? Faltan cincuenta kilómetros para la cascada.

—A lo mejor no está en la cascada —insistió Juan—, sino en las grutas.

—No —dijo David—. Además, aunque estuviera, no pensará nunca que somos nosotros.

El sapo continuaba allí, respirando calmadamente con su inmensa bocaza abierta, y, detrás de sus lagañas, observaba a David con cierto aire malsano. David volvió a levantar el revólver, apuntó con lentitud y disparó.

—No le diste —dijo Juan.

—Sí le di.

Se acercaron a la piedra. Una manchita verde delataba el lugar donde había estado el sapo.

LEE TAMBIÉN: 10 CUENTOS PERUANOS CORTOS

—¿No le di?

—Sí —dijo Juan—, sí le diste.

Caminaron hacia los caballos. Soplaba el mismo viento frío y punzante que los había escoltado durante el trayecto, pero el paisaje comenzaba a cambiar, el sol se hundía tras los cerros, al pie de una montaña una imprecisa sombra disimulaba los sembríos, las nubes enroscadas en las cumbres más próximas habían adquirido el color gris oscuro de las rocas. David echó sobre sus hombros la manta que había extendido en la tierra para descansar y luego, maquinalmente, reemplazó en su revólver la bala disparada. A hurtadillas, Juan observó las manos de David cuando cargaban el arma y la arrojaban a su funda; sus dedos no parecían obedecer a una voluntad, sino actuar solos.

—¿Seguimos? —dijo David.

Juan asintió.

El camino era una angosta cuesta y los animales trepaban con dificultad, resbalando constantemente en las piedras, húmedas aún por las lluvias de los últimos días. Los hermanos iban silenciosos. Una delicada e invisible garúa les salió al encuentro a poco de partir, pero cesó pronto. Oscurecía cuando avistaron las grutas, el cerro chato y estirado como una lombriz que todos conocen con el nombre de Cerro de los Ojos.

—¿Quieres que veamos si está ahí? —preguntó Juan.

—No vale la pena. Estoy seguro que no se ha movido de la cascada. El sabe que por aquí podrían verlo, siempre pasa alguien por el camino.

—Como quieras —dijo Juan.

Y un momento después preguntó:

—¿Y si hubiera mentido el tipo ese?

—¿Quién?

—El que nos dijo que lo vio.

—¿Leandro? No, no se atrevería a mentirme a mí. Dijo que está escondido en la cascada y es seguro que ahí está. Ya verás.

Continuaron avanzando hasta entrada la noche. Una sábana negra los envolvió y, en la oscuridad, el desamparo de esa solitaria región sin árboles ni hombres era visible sólo en el silencio que se fue acentuando hasta convertirse en una presencia semi——corpórea. Juan, inclinado sobre el pescuezo de su cabalgadura, procuraba distinguir la incierta huella del sendero. Supo que habían alcanzado la cumbre cuando, inesperadamente, se hallaron en terreno plano.

David indicó que debían continuar a pie. Desmontaron, amarraron-los animales a unas rocas. El hermano mayor tiró de las crines de su caballo, lo palmeó varias veces en el lomo y murmuró a su oído:

—Ojalá no te encuentre helado, mañana.

—¿Vamos a bajar ahora? —preguntó Juan.

—Sí —repuso David—. ¿No tienes frío? Es preferible esperar el día en el desfiladero. Allá descansaremos. ¿Te da miedo bajar a oscuras?

—No. Bajemos, si quieres.

Iniciaron el descenso de inmediato. David iba adelante, llevaba una pequeña linterna y la columna de luz oscilaba entre sus pies y los de Juan, el círculo dorado se detenía un instante en el sitio que debía pisar el hermano menor. A los pocos minutos, Juan transpiraba abundantemente y las rocas ásperas de la ladera habían llenado sus manos de rasguños. Sólo veía el disco iluminado frente a él, pero sentía la respiración de su hermano y adivinaba sus movimientos: debía avanzar sobre el resbaladizo declive muy seguro de sí mismo, sortear los obstáculos sin dificultad. Él, en cambio, antes de cada paso, tanteaba la solidez del terreno y buscaba un apoyo al que asirse; aún así, en varias ocasiones estuvo a punto de caer. Cuando llegaron a la sima, Juan pensó que el descenso tal vez había demorado varias horas. Estaba exhausto y, ahora, oía muy cerca el ruido de la cascada. Esta era una grande y majestuosa cortina de agua que se precipitaba desde lo alto, retumbando como los truenos, sobre una laguna que alimentaba un riachuelo. Alrededor de la laguna había musgo y hierbas todo el año y esa era la única vegetación en veinte kilómetros a la redonda.

—Aquí podemos descansar —dijo David.

Se sentaron uno junto al otro. La noche estaba fría, el aire húmedo, el cielo cubierto. Juan encendió un cigarrillo. Se hallaba fatigado, pero sin sueño. Sintió a su hermano estirarse y bostezar; poco después dejaba de moverse, su respiración era más suave y metódica, de cuando en cuando emitía una especie de murmullo. A su vez, Juan trató de dormir. Acomodó su cuerpo lo mejor que pudo sobre las piedras e intentó despejar su cerebro, sin conseguirlo. Encendió otro cigarrillo. Cuando había llegado a la hacienda, tres meses atrás, hacía dos años que no veía a sus hermanos. David era el mismo hombre que aborrecía y admiraba desde niño, pero Leonor había cambiado, ya no era aquella criatura que se asomaba a las ventanas de La Mugre para arrojar piedras a los indios castigados, sino una mujer alta, de gestos primitivos, y su belleza tenía, como la naturaleza que la rodeaba, algo de brutal. En sus ojos había

aparecido un intenso fulgor. Juan sentía un mareo que empañaba sus ojos, un vacío en el estómago, cada vez que asociaba la imagen de aquel que buscaban al recuerdo de su hermana, y como arcadas de furor. En la madrugada de ese día, sin embargo, cuando vio a Camilo cruzar el descampado que separaba la casa—hacienda de las cuadras, para alistar los caballos, había vacilado.

—Salgamos sin hacer ruido —había dicho David—. No conviene que la pequeña se despierte.

Estuvo con una extraña sensación de ahogo, como en el punto más alto de la cordillera, mientras bajaba en puntas de pie las gradas de la casa—hacienda y en el abandonado camino que flanqueaba los sembríos; casi no sentía la maraña zumbona de mosquitos que se arrojaban atrozmente sobre él, y herían, en todos los lugares descubiertos, su piel de hombre de ciudad. Al iniciar el ascenso de la montaña, el ahogo desapareció. No era un buen jinete y el precipicio, desplegado como una tentación terrible al borde del sendero que parecía una delgada serpentina, lo absorbió. Estuvo todo el tiempo vigilante, atento a cada paso de su cabalgadura y concentrando su voluntad contra el vértigo que creía inminente.

—¡Mira!

Juan se estremeció.

—Me has asustado —dijo—. Creía que dormías.

—¡Cállate! Mira.

—¿Qué?

—Allá. Mira.

A ras de tierra, allí donde parecía nacer el estruendo de la cascada, había una lucecita titilante.

—Es una fogata —dijo David—. Juro que es él. Vamos.

—Esperemos que amanezca —susurró Juan: de golpe su garganta se había secado y le ardía—. Si se echa a correr, no lo vamos a alcanzar nunca en estas tinieblas.

—No puede oírnos con el ruido salvaje del agua —respondió David, con voz firme, tomando a su hermano del brazo—. Vamos.

Muy despacio, el cuerpo inclinado como para saltar, David comenzó a deslizarse pegado al cerro. Juan iba a su lado, tropezando, los ojos clavados en la luz que se empequeñecía y agrandaba como si alguien estuviese abanicando

la llama. A medida que los hermanos se acercaban, el resplandor de la fogata les iban descubriendo el terreno inmediato, pedruscos, matorrales, el borde de la laguna, pero no una forma humana. Juan estaba seguro ahora, sin embargo, que aquel que perseguían estaba allí, hundido en esas sombras, en un lugar muy próximo a la luz.

—Es él —dijo David—. ¿Ves?

Un instante, las frágiles lenguas de fuego habían iluminado un perfil oscuro y huidizo que buscaba calor.

—¿Qué hacemos? —murmuró Juan, deteniéndose. Pero David no estaba ya a su lado, corría hacia el lugar donde había surgido ese rostro fugaz.

LEE TAMBIÉN: 10 CUENTOS PERUANOS CORTOS

Juan cerró los ojos, imaginó al indio en cuclillas, sus manos alargadas hacia el fuego, sus pupilas irritadas por el chisporroteo de la hoguera: de pronto algo le caía encima y él atinaba a pensar en un animal, cuando sentía dos manos violentas cerrándose en su cuello y comprendía. Debió sentir un infinito terror ante esa agresión inesperada que provenía de la sombra, seguro que ni siquiera intentó defenderse, a lo más se encogería como un caracol para hacer menos vulnerable su cuerpo y abriría mucho los ojos, esforzándose por ver en las tinieblas al asaltante. Entonces, reconocería su voz: «¿qué has hecho, canalla?», «¿qué has hecho, perro? ». Juan oía a David y se daba cuenta que lo estaba pateando, a veces sus puntapiés parecían estrellarse no contra el indio sino en las piedras de la ribera; eso debía encolerizarlo más. Al principio, hasta Juan llegaba un gruñido lento, como si el indio hiciera gárgaras, pero después sólo oyó la voz enfurecida de David, sus amenazas, sus insultos. De pronto, Juan descubrió en su mano derecha el revólver, su dedo presionaba ligeramente el gatillo. Con estupor pensó que si disparaba podía matar también a su hermano, pero no guardó el arma y, al contrario, mientras avanzaba hacia la fogata, sintió una gran serenidad.

—¡Basta, David! —gritó—. Tírale un balazo. Ya no le pegues.

No hubo respuesta. Ahora Juan no los veía, el indio y su hermano, abrazados, habían rodado fuera del anillo iluminado por la hoguera. No los veía, pero escuchaba el ruido seco de los golpes y, a ratos, una injuria o un hondo resuello.

—David —gritó Juan—, sal de ahí. Voy a disparar.

Presa de intensa agitación, segundos después repitió.

—Suéltalo, David. Te juro que voy a disparar.

Tampoco hubo respuesta.

Después de disparar el primer tiro, Juan quedó un instante estupefacto, pero de inmediato continuó disparando, sin apuntar, hasta sentir la vibración metálica del percutor al golpear la cacerina vacía. Permaneció inmóvil, no sintió que el revólver se desprendía de sus manos y caía a sus pies. El ruido de la cascada había desaparecido, un temblor recorría todo su cuerpo, su piel estaba bañada de sudor, apenas respiraba. De pronto gritó:

—¡David!

—Aquí estoy, animal —contestó a su lado, una voz asustada y colérica—. ¿Te das cuenta que has podido balearme a mí también? ¿Te has vuelto loco?

Juan giró sobre sus talones, las manos extendidas y abrazó a su hermano. Pegado a él, balbuceaba cosas incomprensibles, gemía y no parecía entender las palabras de David, que trataba de calmarlo. Juan estuvo un rato largo repitiendo incoherencias, sollozando. Cuando se calmó, recordó al indio:

—¿Y ése, David?

—¿Ese? —David había recobrado su aplomo, hablaba con voz firme—. ¿Cómo crees que está?

La hoguera continuaba encendida, pero alumbraba muy débilmente. Juan cogió el leño más grande y buscó al indio. Cuando lo encontró, estuvo observando un momento con ojos fascinados y luego el leño cayó a tierra y se apagó.

—¿Has visto, David?

—Sí, he visto. Vámonos de aquí.

Juan estaba rígido y sordo, como en un sueño sintió que David lo arrastraba hacia el cerro. La subida les tomó mucho tiempo. David sostenía con una mano la linterna y con la otra a Juan, que parecía de trapo: resbalaba aún en las piedras más firmes y se escurría hasta el suelo, sin reaccionar. En la cima se desplomaron, agotados. Juan hundió la cabeza en sus brazos y permaneció tendido, respirando a grandes bocanadas. Cuando se incorporó, vio a su hermano, que lo examinaba a la luz de la linterna.

—Te has herido —dijo David—. Voy a vendarte.

Rasgó en dos su pañuelo y con cada uno de los retazos vendó las rodillas de Juan, que asomaban a través de los desgarrones del pantalón, bañadas en sangre.

—Esto es provisional —dijo David—. Regresemos de una vez. Puede infectarse. No estás acostumbrado a trepar cerros. Leonor te curará.

Los caballos tiritaban y sus hocicos estaban cubiertos de espuma azulada. David los limpió con su mano, los acarició en el lomo y en las ancas, chasqueó tiernamente la lengua junto a sus orejas. «Ya vamos a entrar en calor», les susurró.

Cuando montaron, amanecía. Una claridad débil abarcaba el contorno de los cerros y una laca blanca se extendía por el entrecortado horizonte, pero los abismos continuaban sumidos en la oscuridad. Antes de partir, David tomó un largo trago de su cantimplora y la alcanzó a Juan, que no quiso beber. Cabalgaron toda la mañana por un paisaje hostil, dejando a los animales imprimir a su capricho el ritmo de la marcha. Al mediodía, se detuvieron y prepararon café. David comió algo del queso y las habas que Camilo había colocado en las alforjas. Al anochecer avistaron dos maderos que formaban un aspa. Colgaba de ellos una tabla donde se leía: La Aurora. Los caballos relincharon: reconocían la señal que marcaba el límite de la hacienda.

—Vaya —dijo David—. Ya era hora. Estoy rendido. ¿Cómo van esas rodillas?

Juan no contestó.

—¿Te duelen? —insistió David.

—Mañana me largo a Lima —dijo Juan.

—¿Qué cosa?

—No volveré a la hacienda. Estoy harto de la sierra. Viviré siempre en la ciudad. No quiero saber nada con el campo.

Juan miraba al frente, eludía los ojos de David que lo buscaban.

—Ahora estás nervioso —dijo David—. Es natural. Ya hablaremos después.

—No —dijo Juan—. Hablaremos ahora.

—Bueno —dijo David, suavemente—. ¿Qué te pasa?

Juan se volvió hacia su hermano, tenía el rostro demacrado, la voz hosca.

—¿Qué me pasa? ¿Te das cuenta de lo que dices? ¿Te has olvidado del tipo de la cascada? Si me quedo en la hacienda voy a terminar creyendo que es normal hacer cosas así.

Iba a agregar «como tú», pero no se atrevió.

—Era un perro infecto —dijo David—. Tus escrúpulos son absurdos. ¿Acaso te has olvidado lo que le hizo a tu hermana?

El caballo de Juan se plantó en ese momento y comenzó a corcovear y alzarse sobre las patas traseras.

—Se va a desbocar, David —dijo Juan.

—Suéltale las riendas. Lo estás ahogando.

Juan aflojó las riendas y el animal se calmó.

—No me has respondido —dijo David—. ¿Te has olvidado por qué fuimos a buscarlo?

—No —contestó Juan—. No me he olvidado.

Dos horas después llegaban a la cabaña de Camilo, construida sobre un promontorio, entre la casa—hacienda y las cuadras. Antes que los hermanos se detuvieran, la puerta de la cabaña se abrió y en el umbral apareció Camilo. El sombrero de paja en la mano, la cabeza respetuosamente inclinada, avanzó hacia ellos y se paró entre los dos caballos, cuyas riendas sujetó.

—¿Todo bien? —dijo David.

Camilo movió la cabeza negativamente.

—La niña Leonor…

—¿Qué le ha pasado a Leonor? —lo interrumpió Juan, incorporándose en los estribos.

En su lenguaje pausado y confuso, Camilo explicó que la niña Leonor, desde la ventana de su cuarto, había visto partir a los hermanos en la madrugada y que, cuando ellos se hallaban apenas a unos mil metros de la casa, había aparecido en el descampado, con botas y pantalón de montar, ordenando a gritos que le prepararan su caballo. Camilo, siguiendo las instrucciones de David, se negó a obedecerla. Ella misma, entonces, entró decididamente a las cuadras y, como un hombre, alzó con sus brazos la montura, las mantas y los aperos sobre el Colorado, el más pequeño y nervioso animal de La Aurora que era su preferido.

Cuando se disponía a montar, las sirvientas de la casa y el propio Camilo la habían sujetado; durante mucho rato soportaron los insultos y los golpes de la niña, que, exasperada, se debatía y suplicaba y exigía que la dejaran marchar tras sus hermanos.

—¡Ah, me las pagará! —dijo David—. Fue Jacinta, estoy seguro. Nos oyó hablar esa noche con Leandro, cuando servía la mesa. Ella ha sido.

La niña había quedado muy impresionada, continuó Camilo. Luego de injuriar y arañar a las criadas y a él mismo, comenzó a llorar a grandes voces, y regresó a la casa. Allí permanecía, desde entonces, encerrada en su cuarto.

Los hermanos abandonaron los caballos a Camilo y se dirigieron a la casa.

—Leonor no debe saber una palabra —dijo Juan.

—Claro que no —dijo David—. Ni una palabra.

Leonor supo que habían llegado por el ladrido de los perros. Estaba semidormida cuando un ronco gruñido cortó la noche y bajo su ventana pasó, como una exhalación, un animal acezante. Era Spoky, advirtió su carrera frenética y sus inconfundibles aullidos. En seguida escuchó el trote perezoso y el sordo rugido de Domitila, la perrita preñada. La agresividad de los perros terminó bruscamente, a los ladridos sucedió el jadeo afanoso con que recibían siempre a David. Por una rendija vio a sus hermanos acercarse a la casa y oyó el ruido de la puerta principal que se abría y cerraba. Esperó que subieran la escalera y llegaran a su cuarto. Cuando abrió, Juan estiraba la mano para tocar.

—Hola, pequeña —dijo David.

Dejó que la abrazaran y les alcanzó la frente, pero ella no los besó. Juan encendió la lámpara.

—¿Por qué no me avisaron? Han debido decirme. Yo quería alcanzarlos, pero Camilo no me dejó. Tienes que castigarlo, David, si vieras cómo me agarraba, es un insolente y un bruto. Yo le rogaba que me soltara y él no me hacía caso.

Había comenzado a hablar con energía, pero su voz se quebró. Tenía los cabellos revueltos y estaba descalza. David y Juan trataban de calmarla, le acariciaban los cabellos, le sonreían, la llamaban pequeñita.

—No queríamos inquietarte —explicaba David—. Además, decidimos partir a última hora. Tú dormías ya.

—¿Qué ha pasado? —dijo Leonor.

Juan cogió una manta del lecho y con ella cubrió a su hermana. Leonor había dejado de llorar. Estaba pálida, tenía la boca entreabierta y su mirada era ansiosa.

—Nada —dijo David—. No ha pasado nada. No lo encontramos.

La tensión desapareció del rostro de Leonor, en sus labios hubo una expresión de alivio.

—Pero lo encontraremos —dijo David. Con un gesto vago indicó a Leonor que debía acostarse. Luego dio media vuelta.

—Un momento, no se vayan —dijo Leonor.

Juan no se había movido.

—¿Sí? —dijo David—. ¿Qué pasa, chiquita?

—No lo busquen más a ese.

—No te preocupes —dijo David—, olvídate de eso. Es un asunto de hombres. Déjanos a nosotros.

Entonces Leonor rompió a llorar nuevamente, esta vez con grandes aspavientos. Se llevaba las manos a la cabeza, todo su cuerpo parecía electrizado, y sus gritos alarmaron a los perros, que comenzaron a ladrar al pie de la ventana. David le indicó a Juan con un gesto que interviniera, pero el hermano menor permaneció silencioso e inmóvil.

—Bueno, chiquita —dijo David—. No llores. No lo buscaremos.

—Mentira. Lo vas a matar. Yo te conozco.

—No lo haré —dijo David—. Si crees que ese miserable no merece un castigo…

—No me hizo nada —dijo Leonor, muy rápido, mordiéndose los labios.

—No pienses más en eso —insistió David—. Nos olvidaremos de él. Tranquilízate, pequeña.

Leonor seguía llorando, sus mejillas y sus labios estaban mojados y la manta había rodado al suelo.

—No me hizo nada —repitió—. Era mentira.

—¿Sabes lo que dices? —dice David.

—Yo no podía soportar que me siguiera a todas partes —balbuceaba Leonor—. Estaba tras de mí todo el día, como una sombra.

—Yo tengo la culpa —dijo David, con amargura—. Es peligroso que una mujer ande suelta por el campo. Le ordené que te cuidara. No debí fiarme de un indio. Todos son iguales.

—No me hizo nada, David —clamó Leonor—. Créeme, te estoy diciendo la verdad. Pregúntale a Camilo, él sabe que no pasó nada. Por eso lo ayudó a escaparse. ¿No sabías eso? Sí, él fue. Yo se lo dije. Sólo quería librarme de él, por eso inventé esa historia. Camilo sabe todo, pregúntale.

Leonor se secó las mejillas con el dorso de la mano. Levantó la manta y la echó sobre sus hombros. Parecía haberse librado de una pesadilla.

—Mañana hablaremos de eso —dijo David—. Ahora estamos cansados. Hay que dormir.

—No —dijo Juan.

Leonor descubrió a su hermano muy cerca de ella: había olvidado que Juan también se hallaba allí. Tenía la frente llena de arrugas, las aletas de su nariz palpitaban como el hociquito de Spoky.

—Vas a repetir ahora mismo lo que has dicho —le decía Juan, de un modo extraño—. Vas a repetir cómo nos mentiste.

—Juan —dijo David—. Supongo que no vas a creerle. Ahora es que trata de engañarnos.

—He dicho la verdad —rugió Leonor; miraba alternativamente a los hermanos—. Ese día le ordené que me dejara sola y no quiso. Fui hasta el río y él detrás de mí. Ni siquiera podía bañarme tranquila. Se quedaba parado, mirándome torcido, como los animales. Entonces vine y les conté eso.

—Espera, Juan —dijo David—. ¿Dónde vas? Espera.

Juan había dado media vuelta y se dirigía hacia la puerta; cuando David trató de detenerlo, estalló. Como un endemoniado comenzó a proferir improperios: trató de puta a su hermana y a su hermano de canalla y de déspota, dio un violento empujón a David que quería cerrarle el paso, y abandonó la casa a saltos, dejando un reguero de injurias. Desde la ventana, Leonor y David lo vieron atravesar el descampado a toda carrera, vociferando como un loco, y lo vieron entrar a las cuadras y salir poco después montando a pelo el Colorado. El mañoso caballo de Leonor siguió dócilmente la dirección que le indicaban los inexpertos puños que tenían sus riendas; caracoleando con elegancia, cambiando de paso y agitando las crines rubias de la cola como un abanico, llegó hasta el borde del camino que conducía, entre montañas, desfiladeros y extensos arenales, a la ciudad. Allí se rebeló. Se irguió de golpe en las patas traseras relinchando, giró como una bailarina y regresó al descampado, velozmente.

—Lo va a tirar —dijo Leonor.

—No —dijo David, a su lado—. Fíjate. Se sostiene.

Muchos indios habían salido a las puertas de las cuadras y contemplaban, asombrados, al hermano menor que se mantenía increíblemente seguro sobre el caballo y a la vez taconeaba con ferocidad sus ijares y le golpeaba la cabeza con uno de sus puños. Exasperado por los golpes, el Colorado iba de un lado a otro, encabritado, brincaba, emprendía vertiginosas y brevísimas carreras y se plantaba de golpe, pero el jinete parecía soldado a su lomo. Leonor y David lo veían aparecer y desaparecer, firme como el más avezado de los domadores, y estaban mudos, pasmados. De pronto, el Colorado se rindió: su esbelta cabeza colgando hacia el suelo, como avergonzado, se quedó quieto, respirando fatigosamente. En ese momento creyeron que regresaba; Juan dirigió el animal hacia la casa y se detuvo ante la puerta, pero no desmontó. Como si recordara algo, dio media vuelta y a trote corto marchó derechamente hacia esa construcción que llamaban La Mugre. Allí bajó de un brinco. La puerta estaba cerraba y Juan hizo volar el candado a puntapiés. Luego indicó a gritos a los indios que estaban adentro, que salieran, que había terminado el castigo para todos. Después volvió a la casa, caminando lentamente. En la puerta lo esperaba David. Juan parecía sereno; estaba empapado de sudor y sus ojos mostraban orgullo. David se aproximó a él y lo llevó al interior tomado del hombro.

—Vamos —le decía—. Tomaremos un trago mientras Leonor te cura las rodillas

Tomado de: https://www.blindworlds.com/publicacion/99412

LEE TAMBIÉN: