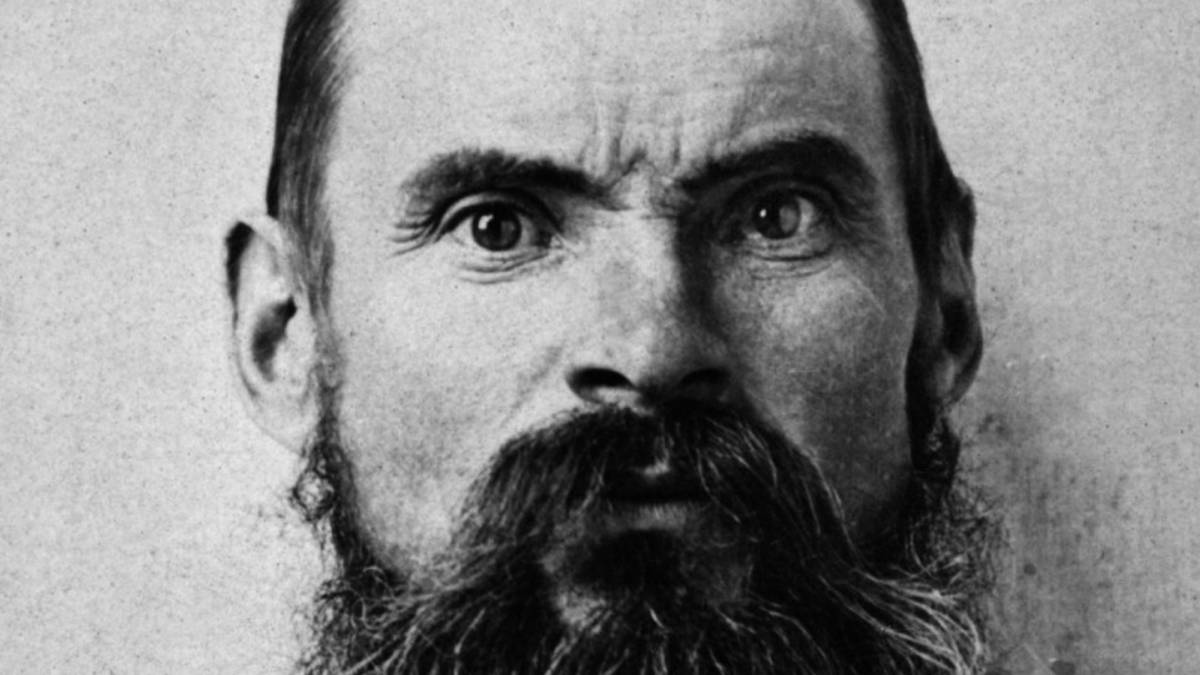

Por Fiodor Dostoievski

—Si te vas mañana, ¿qué eternidad es ésa?

—Y eso, a nosotros, ¿en qué nos afecta? —Iván se echó a reír—. En cualquier caso, nos dará tiempo a hablar de lo nuestro, de lo que nos ha traído hasta aquí. ¿Por qué me miras con asombro? Dime: ¿para qué nos hemos reunido aquí? ¿Para hablar del amor a Katerina Ivánovna, del viejo y de Dmitri? ¿Del extranjero? ¿De la fatídica situación de Rusia? ¿Del emperador Napoleón? ¿Para eso?

—No, para eso no.

—O sea, que tú ya sabes para qué. Cada cual tiene lo suyo, pero a nosotros, los novatos, nos toca resolver ante todo las cuestiones eternas, ésa es nuestra preocupación. Toda la Rusia joven debate ahora exclusivamente las cuestiones eternas. Precisamente ahora, cuando a todos los viejos les ha dado de pronto por ocuparse de cuestiones prácticas. ¿Tú por qué has estado mirándome expectante estos tres meses? Para poder preguntarme al final: «¿Crees o no crees?». A eso se han reducido sus miradas en estos tres meses, Alekséi Fiódorovich, ¿no es cierto?

—Es posible que sea así. —Aliosha sonrió—. ¿No te estarás burlando ahora de mí, hermano?

—¿Que me estoy burlando? No quisiera apenar a mi hermanito, que ha estado tres meses mirándome expectante. Aliosha, mírame a la cara: yo también soy un crío, exactamente igual que tú, con la única diferencia, quizá, de no ser un novicio. Pues ¿cómo vienen actuando hasta ahora todos los jóvenes rusos? Bueno, algunos. Fíjate, por ejemplo, en esta hedionda taberna; aquí se reúnen, se sientan en un rincón. Antes no se conocían; una vez que salgan de esta taberna, estarán otros cuarenta años sin saber unos de otros; entonces, ¿de qué pueden hablar en ese minuto del que disfrutan en la taberna? De las cuestiones universales, de qué si no: ¿existe Dios? ¿Existe la inmortalidad? Y los que no creen en Dios, bueno, éstos se pondrán a hablar del socialismo y del anarquismo, de la reorganización de toda la humanidad según unas nuevas bases, lo cual es tan endiablado como lo otro: vienen a ser las mismas cuestiones, solo que vistas desde el extremo opuesto. Y muchos, muchos de los más originales muchachos rusos no hacen otra cosa en estos tiempos que hablar de las cuestiones eternas. ¿No es así?

—Sí, para los verdaderos rusos las cuestiones relativas a la existencia de Dios y de la inmortalidad, o bien, como tú dices, esas mismas cuestiones vistas desde el extremo opuesto, son, por supuesto, las cuestiones primordiales, y están por encima de todo, como tiene que ser —dijo Aliosha, sin dejar de mirar a su hermano con una sonrisa serena e inquisitiva.

—Pues mira, Aliosha, ser ruso no siempre significa ser inteligente, ni mucho menos, pero de todos modos soy incapaz de imaginarme nada más estúpido que aquello de lo que ahora se ocupan nuestros jóvenes. No obstante, a uno de estos muchachos rusos, a Alioshka, lo quiero con locura.

—Qué ingenioso has estado. —Aliosha, de pronto, se echó a reír.

—Bueno, dime: ¿por dónde quieres empezar? Tú mandas; ¿empezamos por Dios? ¿Existe Dios o no existe?

—Empieza por lo que quieras, aunque sea «desde el extremo opuesto». Ayer ya proclamaste en casa de nuestro padre que no hay Dios. —Aliosha miró a su hermano con aire inquisitivo.

—Ayer, en casa del viejo, después de comer, traté de soliviantarte con estas cuestiones, y vi cómo te brillaban los ojos. Pero ahora tengo interés en charlar contigo, te lo digo muy en serio. Me gustaría que nos entendiésemos, Aliosha, porque no tengo amigos. Quiero intentarlo. Bueno, imagínate, es posible que yo también admita la existencia de Dios —Iván se echó a reír—; esto no te lo esperabas, ¿eh?

—Claro que no; a menos que también ahora estés bromeando.

—Bromeando. Ayer en la celda del stárets ya dijeron que bromeaba. Verás, hermanito, un viejo pecador del siglo XVIII afirmó que, si no hubiera Dios, habría que inventarlo: s’il n’existait pas Dieu il faudrait l’inventer.[7] Y, efectivamente, el hombre ha inventado a Dios. Y lo extraño, lo asombroso, no es que Dios exista realmente; lo asombroso es que semejante idea, la idea de un Dios imprescindible, haya podido metérsele en la cabeza a un animal tan salvaje y maligno como el hombre: hasta tal punto es sagrada, hasta tal punto es conmovedora, hasta tal punto es sabia y hasta tal punto hace honor al hombre. En lo que a mí respecta, hace ya tiempo que decidí no pensar en si el hombre ha creado a Dios o Dios al hombre. No voy a ponerme, desde luego, a analizar todos los axiomas contemporáneos de los jóvenes rusos, extraídos sin excepción de hipótesis europeas, porque lo que allí es una hipótesis para el joven ruso se convierte de inmediato en un axioma, y no solo para los jóvenes, sino también, seguramente, para sus profesores, pues con mucha frecuencia los profesores rusos son ahora idénticos a nuestros jóvenes. Prescindo, así pues, de todas las hipótesis. ¿Cuál es ahora nuestra tarea, la tuya y la mía? La tarea consiste en que yo, lo antes posible, te explique mi esencia, o sea, qué clase de persona soy, en qué creo y cuáles son mis esperanzas, ¿no es así? Por eso, declaro que acepto a Dios, lisa y llanamente. No obstante, hay que señalar que, si Dios existe y si realmente ha creado la tierra, la ha creado, como sabemos positivamente, de acuerdo con la geometría euclidiana, y ha creado la mente humana con la noción de tres únicas dimensiones espaciales. Ha habido, sin embargo, y sigue habiendo en la actualidad, geómetras y filósofos, algunos de ellos admirables, que dudan de que todo el universo o, en un sentido más amplio, toda la existencia, haya sido creada, exclusivamente, de acuerdo con la geometría euclidiana, y que se atreven a imaginar incluso que dos líneas paralelas, las cuales, según Euclides, en ningún caso pueden converger en la tierra, quizá puedan encontrarse en algún punto del infinito. Yo, hermanito, he llegado a la conclusión de que, si ni siquiera puedo comprender esto, ¿cómo voy a comprender a Dios? Confieso humildemente que no estoy capacitado para resolver tales problemas; tengo una mentalidad euclidiana, terrena, difícilmente iba a resolver lo que no es de este mundo. Y a ti también te aconsejo que no pienses nunca en esto, especialmente en si existe Dios o no. Todas estas cuestiones son totalmente impropias de una mente creada con la noción de las tres únicas dimensiones. Así pues, acepto a Dios, y no solo de buen grado, sino que acepto, por añadidura, su sabiduría y sus fines, aunque nos resulten por completo ignotos; creo en el orden, en el sentido de la vida; creo en la armonía eterna, en la que, al parecer, todos acabaremos fundiéndonos; creo en el Verbo, al que tiende el universo, en el Verbo que «era con Dios» y que él mismo es Dios, y etcétera, etcétera, y así hasta el infinito. Muchas palabras se han pronunciado ya sobre este asunto. Me parece que estoy en el buen camino, ¿no? Y, sin embargo, figúrate que, en última instancia, yo este mundo de Dios no lo admito; aunque sé que existe, no estoy dispuesto a aceptarlo de ninguna manera. No es que no acepte a Dios, entiéndeme bien, es el mundo creado por Él, este mundo de Dios, lo que no acepto, ni lo acepto ni estoy dispuesto a aceptarlo. Seré más preciso: estoy convencido, como un crío, de que los sufrimientos sanarán sin dejar huella; de que la ultrajante comicidad de las contradicciones humanas se esfumará como un triste espejismo, como la abyecta invención de la mente euclidiana del hombre, endeble y diminuta como un átomo; de que en el fin del mundo, llegado el momento de la armonía eterna, ocurrirá y surgirá algo tan precioso que bastará para aplacar la indignación en todos los corazones, para redimir todas las malas acciones de los hombres, toda la sangre derramada; bastará no solo para que sea posible perdonar, sino para justificar, además, todo lo ocurrido con los hombres; admitamos, admitamos que todo esto ocurra, que todo esto llegue a ser, pero ¡yo no lo acepto ni quiero aceptarlo! Que incluso se junten las líneas paralelas, y que yo lo vea: lo veré y diré que se han juntado, pero, de todos modos, no voy a aceptarlo. Ésta es mi esencia, Aliosha, ésta es mi tesis. Te lo he dicho con toda seriedad. He empezado a propósito nuestra conversación de la manera más estúpida posible, pero he acabado con esta confesión, porque es lo que de verdad necesitabas. No necesitabas que te hablara de Dios, sino saber únicamente con qué vive tu querido hermano. Y ya te lo he contado.

Iván, súbitamente, concluyó su larga parrafada con un sentimiento tan especial como inesperado.

—Y ¿por qué has empezado «de la manera más estúpida posible»? —preguntó Aliosha, mirando pensativo a su hermano.

—Pues, en primer lugar, por puro rusismo: las conversaciones rusas sobre estos temas se desarrollan siempre de la manera más estúpida posible. En segundo lugar, además, porque, cuanto más estúpida es la forma, tanto más se centra en la cuestión. Cuanto más estúpida, más clara. La estupidez es concisa y es cándida, mientras que la inteligencia es sinuosa y se esconde. La inteligencia es vil; la estupidez es franca y honrada. Yo lo he llevado hasta el extremo, y, cuanto más torpemente lo haya presentado, mejor para mí.

—¿Puedes explicarme por qué «no aceptas el mundo»? —preguntó Aliosha.

—Claro que puedo, no es ningún secreto; además, a eso iba. Hermanito mío, no quiero pervertirte ni hacerte vacilar en tus firmes convicciones; lo que sí querría, tal vez, es curarme a mí mismo contigo. —Iván sonrió de repente, exactamente igual que un niño bueno. Nunca le había visto Aliosha una sonrisa así.

IV. La rebelión

—Tengo que hacerte una confesión —empezó Iván—: nunca he podido entender cómo es posible amar al prójimo. Precisamente es al prójimo, en mi opinión, a quien resulta imposible amar; solo es posible amar, en todo caso, a quienes están más alejados de nosotros. Recuerdo haber leído en algún sitio la historia de ese santo, Juan el Limosnero[8], al cual acudió en cierta ocasión un caminante hambriento y aterido, pidiéndole que le diera calor; entonces el santo se acostó con él en el lecho, lo abrazó y empezó a insuflarle aire en la boca, purulenta y apestosa por una terrible enfermedad. Estoy convencido de que lo hizo en un arrebato de impostura, a causa de un amor forzado por el deber, de una penitencia que él mismo se había impuesto. Para poder amar a alguien, la persona amada tiene que estar oculta: apenas se deja ver, el amor se desvanece.

—Más de una vez ha hablado de eso mismo el stárets Zosima —comentó Aliosha—; también ha dicho que a menudo el rostro de un hombre impide amar a muchos que carecen de experiencia en el amor. Pero, con todo, hay mucho amor en la humanidad, un amor muy parecido al amor de Cristo, lo sé por mí mismo, Iván…

—Sí, pero yo eso todavía no lo sé, ni puedo comprenderlo, y lo mismo le ocurre a un número incontable de personas. Habría que saber si eso obedece a las malas cualidades de los hombres o es que es así por naturaleza. A mi juicio, el amor de Cristo a los hombres es, en su género, un milagro imposible en la tierra. Cierto, Él era Dios. Pero nosotros no somos dioses. Supongamos, por ejemplo, que sufro enormemente: los demás jamás sabrán hasta qué punto sufro, por tratarse de gente distinta de mí y, sobre todo, porque es muy raro que nadie le reconozca a otro la condición de mártir (como si ésta fuera un rango). ¿Por qué no se admite que sufro? ¿Tú qué crees? Puede ser, por ejemplo, porque huelo mal, porque tengo cara de tonto, porque alguna vez le habré dado un pisotón a alguien. Además, hay sufrimientos y sufrimientos: un sufrimiento degradante, que me humille, como el hambre, pongamos por caso, aún me lo admitiría un posible benefactor; pero, como el sufrimiento sea algo más elevado, motivado por un ideal, por ejemplo, entonces ya la cosa cambia: solo en contadas ocasiones estaría dispuesto a admitirlo, pues siempre podría fijarse en mí y comprobar, no sé, que mi cara no se corresponde con la cara que, según los dictados de su imaginación, debería tener alguien que esté padeciendo a causa de tal ideal. Así que lo primero que haría sería privarme de su protección, y no necesariamente por su mal corazón. Los mendigos, especialmente los más nobles, no deberían mostrarse nunca en público: más les valdría pedir limosna a través de los periódicos. De forma abstracta aún es posible amar al prójimo, al menos, a veces, desde lejos, pero de cerca casi nunca. Si pasara como en los escenarios, como en esos ballets, donde los mendigos, cuando hacen su aparición, piden limosna vestidos con harapos de seda y encajes desgarrados, bailando graciosamente, todavía podría uno admirarlos. Admirarlos, pero, eso sí, no amarlos. Bueno, ya es suficiente. Solo pretendía que vieras las cosas desde mi posición. Yo quería hablar del sufrimiento de la humanidad en general, pero será mejor que nos centremos en los sufrimientos exclusivos de los niños. Eso reduce el alcance de mi argumentación a la décima parte, pero es preferible referirse solo a los niños. Evidentemente, eso no me favorece. Pero, en primer lugar, uno puede querer a los niños incluso de cerca, aunque estén sucios, aunque sean feos (de todos modos, a mí me parece que los niños nunca son feos). En segundo lugar, de los adultos no pienso hablar porque, aparte de que son repulsivos y no merecen nuestro amor, han recibido un justo castigo: comieron de la manzana y conocieron el bien y el mal y fueron «como Dios». Y aún siguen comiendo de ella. Los niños, en cambio, no han comido nada y por ahora no son culpables de nada. ¿Te gustan los niños, Aliosha? Sé que te gustan, y entenderás por qué quiero hablar exclusivamente de ellos ahora. Si también sufren atrozmente en la tierra, eso se debe, desde luego, a sus padres; son castigados por culpa de sus padres, que han comido de la manzana; y, sin embargo, este razonamiento es propio de otro mundo: al corazón del hombre, aquí, en la tierra, le resulta incomprensible. Un inocente no debería sufrir por otro, ¡y aún menos esos inocentes! Te sorprenderá saber, Aliosha, que a mí también me gustan horrores los niños. Y date cuenta de que a veces la gente cruel, apasionada, carnal, karamazoviana, también quiere mucho a los niños. Los niños, mientras son niños, hasta los siete años, por ejemplo, están muy alejados de la gente: parecen enteramente unas criaturas distintas, de otra naturaleza. Conocí a un criminal en prisión: en el curso de su carrera, asaltando casas por las noches, había acabado con familias enteras, y de paso había degollado a algunos niños. Pero, una vez en prisión, adoraba a los pequeños. Se pasaba las horas asomado a la ventana del penal, mirando jugar a los niños en el patio de la cárcel. Se las ingenió para que uno de ellos, un niño pequeño, acudiera con frecuencia al pie de su ventana, y se hicieron muy amigos. ¿Sabes por qué te cuento todo esto, Aliosha? Me duele un poco la cabeza, y estoy triste.

—Estás raro hablando —observó Aliosha con inquietud—, como si padecieras una especie de trastorno.

—Hace poco, por cierto, me contaba un búlgaro en Moscú —prosiguió Iván Fiódorovich, como si no hubiera oído a su hermano— que los turcos y los circasianos que hay allá, en Bulgaria, temerosos de un levantamiento en masa de los eslavos,[9 ]cometen toda clase de tropelías; es decir, incendian, degüellan, violan a mujeres y niñas, a los detenidos los clavan en las vallas por las orejas y así los dejan hasta la mañana siguiente, para después colgarlos… Es algo inconcebible. Se habla a veces, de hecho, de la crueldad «bestial» del hombre, pero esto es terriblemente injusto y ofensivo para las bestias: una bestia nunca puede ser tan cruel como el hombre, tan artística, tan plásticamente cruel. El tigre muerde, despedaza, no sabe hacer otra cosa. Jamás se le pasaría por la cabeza dejar a nadie clavado por las orejas toda una noche, ni aun en el supuesto de que fuera capaz. Esos turcos, entre otras cosas, han llegado a torturar con auténtica voluptuosidad a los niños, empezando por arrancarlos del seno materno con un puñal y acabando por arrojar al aire a las criaturas para ensartarlas en las bayonetas, y todo ello en presencia de sus madres. Ése era su mayor placer: hacerlo en presencia de las madres. Pero, fíjate, hay una escena que me ha impresionado más que ninguna. Imagínate: un niño de pecho en brazos de su madre temblorosa; alrededor, unos turcos que acaban de entrar en la casa. Se les ha ocurrido una bromita muy graciosa: acarician al crío, se ríen para contagiarle la risa, lo consiguen, y el crío empieza a reírse. En ese momento un turco le apunta con su pistola, a cuatro vershkí[10] de la cara. El niño, contento, ríe a carcajadas y alarga las manitas para coger la pistola, cuando, de pronto, el artista aprieta el gatillo, dispara a bocajarro y le destroza la cabecita. Artístico, ¿verdad? Por cierto, según dicen, a los turcos les encantan los dulces.

—Hermano, ¿a qué viene todo esto? —preguntó Aliosha.

—Creo que, si el diablo no existe y, en consecuencia, ha sido el hombre quien lo ha creado, entonces lo ha creado a su imagen y semejanza.

—En ese caso, lo mismo ha hecho con Dios.

—Es asombroso cómo sabes darle la vuelta a las palabritas, como dice Polonio en Hamlet —dijo Iván, echándose a reír—. Me has pillado en un renuncio; estupendo, me alegro. Bueno será tu Dios, si el hombre lo ha creado a su imagen y semejanza.

(…)

Tomado de: Los hermanos Karamazov- Fiodor Dostoievski