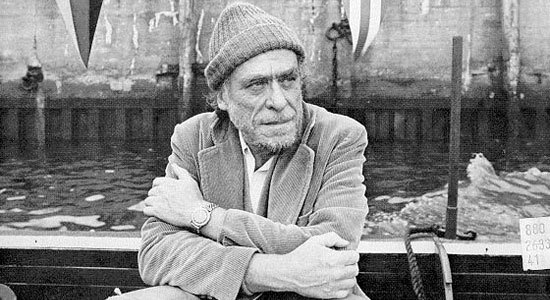

Por Charles Bukowski

Brock, el capataz, siempre estaba metiéndose los dedos en el culo, los de la mano izquierda. Era un caso terrible de hemorroides.

Tom lo notó durante la jornada de trabajo.

Brock tenía problemas en el culo desde hacía meses. Aquellos ojos redondos y sin vida parecían estar siempre observando a Tom. Y entonces Tom veía la mano izquierda que iba hacia atrás y escarbaba.

Y Brock estaba tan contento hurgándose el culo.

Tom hacía su trabajo tan bien como los demás. Puede que no demostrara tanto entusiasmo como algunos pero hacía su trabajo.

Sin embargo, Brock siempre estaba tras él, haciendo comentarios, haciendo sugerencias inútiles.

Brock estaba emparentado con el dueño del negocio y habían creado un puesto para él: el de capataz.

Aquel día Tom terminó de empaquetar las guarniciones de alumbrado en la caja de cartón rectangular de 2 metros y la lanzó encima de la pila que había detrás de su mesa de trabajo. Se volvió para coger otra pieza de la cadena de montaje.

Brock estaba de pie frente a él.

—Quiero hablar contigo, Tom…

Brock era alto y delgado, con el cuerpo encorvado hacia adelante. La cabeza siempre colgando hacia abajo, colgando de aquel cuello largo y delgado. La boca siempre abierta. La nariz, más que prominente, con unos agujeros extremadamente grandes. Los pies grandes y torpes. Los pantalones le bailaban a Brock en aquella percha escuálida.

—Tom, no haces tu trabajo.

—Estoy al día en la producción. ¿Qué me estás diciendo?

—Me parece que no utilizas suficiente material de empaquetar. Tienes que utilizar más relleno. Ha habido algunos problemas de roturas y estamos intentando corregirlos.

—¿Por qué no haces que todos los operarios pongan sus iniciales en las cajas? Así, si hay roturas, puedes saber quién ha sido.

—Aquí soy yo el que se encarga de pensar, Tom. Ése es mi trabajo.

—Claro.

—Ven, quiero que vengas conmigo y observes cómo empaqueta Roosevelt.

Fueron hasta la mesa de Roosevelt.

Roosevelt llevaba allí 13 años.

Observaron cómo Roosevelt colocaba el relleno alrededor de las guarniciones de alumbrado.

—¿Ves lo que está haciendo? —preguntó Brock.

—Bueno, sí…

—Lo que quiero decir es que mires lo que está haciendo con el relleno.

—Ya, lo está poniendo dentro.

—Sí, por supuesto…, pero ¿ves cómo coge ese relleno…? Lo levanta y lo deja caer…, es como tocar el piano.

—Pero eso no protege realmente los aparatos.

—Sí que los protege, porque lo está esponjando, ¿no lo ves?

Tom aspiró profundamente y soltó el aire despacio.

—Muy bien, Brock, lo esponjaré…

—A ver si es verdad…

Brock se llevó la mano izquierda hacia atrás y escarbó.

—Por cierto, ahora llevas un embalaje de menos respecto a los demás…

—Claro. Has estado hablándome…

—Eso no importa. Tendrás que alcanzar a los otros.

Brock volvió a escarbar y después se fue.

Roosevelt se reía por lo bajo:

—Esponjarlo, ¡qué cabrón!

Tom se rió:

—¿Cuánta mierda tiene que aguantar un hombre sólo para sobrevivir?

—Mucha —se oyó la respuesta— y más…

Tom volvió a su mesa y alcanzó a los demás en el montaje. Y mientras Brock miraba, él «esponjaba». Y parecía que Brock siempre estaba mirando.

Por fin llegó la hora del almuerzo: 30 minutos. Pero para muchos de los trabajadores la hora del almuerzo no significaba comer, significaba bajar a la cantina y cargarse de cerveza, lata tras lata, para poder enfrentarse al trabajo de la tarde. A algunos les ponía alegres, a otros les ponía tristes. A muchos les daba las dos cosas, tristeza y alegría, que ahogaban en cerveza.

Fuera de la fábrica, en el parking, había más gente, sentada en coches viejos, formando diferentes grupos. Los mexicanos en unos y los negros en otros, y a veces, a diferencia de lo que sucede en las cárceles, se mezclaban. No había muchos blancos, sólo unos pocos sureños silenciosos. Pero a Tom le caían bien todos en general.

El único problema en aquel lugar era Brock.

Aquel día a la hora del almuerzo Tom estaba metido en su coche bebiendo con Ramón.

Ramón abrió la mano y enseñó a Tom una enorme píldora amarilla. Parecía un caramelo de goma.

—Oye, colega, prueba esto. La mierda dejará de preocuparte. 4 o 5 horas se pasan como 5minutos. Y te sentirás FUERTE, no habrá nada que te canse…

—Gracias, Ramón, pero ahora estoy demasiado jodido.

—Pero si esto es para des-joderte, ¿no quieres?

Tom no contestó.

—Muy bien —dijo Ramón—, yo ya me he tomado la mía, pero ¡me voy a tomar también la tuya!

Se metió la píldora en la boca, levantó la lata de cerveza y echó un trago. Tom observó aquella enorme píldora, la vio descender por la garganta de Ramón y después desaparecer.

Ramón se volvió lentamente hacia Tom y le sonrió abiertamente.

—¡Fíjate, esa mierda no me ha llegado aún a la barriga y ya me siento mejor!

Tom se rió.

Ramón bebió otro trago de cerveza, luego encendió un cigarrillo. Para ser un hombre que supuestamente se sentía muy bien, su aspecto era tremendamente serio.

—No, no soy un hombre…, no soy un hombre, para nada… Oye, anoche intenté follarme a mi mujer… Ha engordado 18 kilos este año… Tuve que emborracharme primero… Mete, saca, mete, saca y nada, tío… Lo peor de todo es que me daba lástima por ella… Le dije que era por el trabajo. Y era por el trabajo y no era. Ella se levantó y encendió la televisión…

Ramón continuó:

—Tío, todo ha cambiado. No hace ni un año o dos, a mí y a mi mujer todo nos parecía interesante y divertido… Llorábamos de risa por todo… Ahora todo eso se ha acabado… Se ha esfumado, no sé por qué…

—Ya sé a qué te refieres, Ramón…

Ramón se enderezó repentinamente, como si hubiese recibido una orden:

—¡Mierda, hombre, tenemos que fichar!

—¡Vamos!

Cuando Tom volvía de la línea de montaje con una pieza, Brock estaba esperándole. Brock dijo:

—Muy bien, déjalo ahí. Sígueme.

Se dirigieron hacia la zona de montaje.

Y allí estaba Ramón con su pequeño delantal marrón y su bigotito.

—Ponte a su izquierda —dijo Brock.

Brock levantó la mano y la maquinaria se puso en marcha. Transportaba las guarniciones de 2 metros hacia ellos a una velocidad sostenida y previsible.

Ramón tenía frente a él aquel enorme trozo de papel, un rollo aparentemente interminable de un pesado papel marrón. Llegó el primer aparato de luz procedente de la línea de montaje. Ramón rasgó un pliego de papel, lo extendió sobre la mesa y luego puso encima el aparato de luz. Rápidamente dobló el papel a lo largo y lo sujetó con un trozo de cinta adhesiva. Luego dobló el extremo izquierdo, formando un triángulo, después el extremo derecho y luego el aparato se desplazó hacia Tom.

Tom cortó un trozo de cinta adhesiva y la pegó cuidadosamente a lo largo de la parte superior del aparato, donde debía quedar sellado el papel. Después, con trozos más cortos, aseguró con fuerza el extremo izquierdo y luego el derecho. Entonces levantó el pesado aparato, giró, cruzó la nave y lo puso de pie en la estantería de la pared a la espera de un empaquetador. Volvió a la mesa donde ya se estaba desplazando hacia él otro aparato.

Era el peor trabajo de la planta y todos lo sabían.

—Ahora trabajarás con Ramón, Tom…

Brock se fue. No era necesario que se quedara a vigilarle: si Tom no realizaba bien su función, toda la cadena de montaje se pararía.

Nunca había durado nadie mucho tiempo como ayudante de Ramón.

—Sabía que ibas a necesitar aquella píldora amarilla —dijo Ramón con una amplia sonrisa.

Los aparatos llegaban incesantemente hasta ellos. Tom cortaba tiras de cinta adhesiva de la máquina que había frente a él. Era una cinta brillante, gruesa y húmeda. Hizo un esfuerzo para ajustarse al rápido ritmo de Ramón, pero para poder seguir a Ramón tenía que reducir un poco las precauciones: los afilados bordes de la cinta adhesiva le ocasionaban, de vez en cuando, cortes profundos en las manos. Los cortes eran casi invisibles y rara vez sangraban, pero al mirarse los dedos y la palma de las manos podía ver las líneas rojas y brillantes en la piel. Nunca había una pausa. Los aparatos parecían moverse cada vez más deprisa y ser cada vez más pesados.

—Joder —dijo Tom—, debería irme. ¿No sería mejor un banco en el parque que esta mierda?

—Claro —dijo Ramón—, claro, cualquier cosa es mejor que esta mierda…

Ramón trabajaba con una gran sonrisa de loco en el rostro, negando la imposibilidad de todo aquello. Y entonces las máquinas se pararon, como ocurría de vez en cuando.

¡Aquello sí que era un regalo de los dioses!

Algo se había atascado, algo se había recalentado. Si no fuera por aquellos desperfectos en la maquinaria, la mayoría de los trabajadores no habría aguantado. Durante aquellos 2 o 3 minutos de descanso recomponían sus sentidos y su alma. Casi.

Los mecánicos revolvían enloquecidos, buscando la causa de la avería.

Tom miró a las chicas mexicanas de la cadena de montaje. A él todas le parecían muy guapas. Malgastaban su tiempo, sus vidas, en trabajos rutinarios y aburridos pero conservaban algo, alguna cosa pequeñita. Muchas llevaban lacitos en el pelo: azules, amarillos, verdes, rojos… Y se gastaban bromas en voz baja y reían continuamente. Demostraban un gran valor. Había algo que sus ojos sabían.

Pero los mecánicos eran buenos, muy buenos, y la maquinaria se estaba poniendo en marcha. Las piezas se dirigían otra vez hacia Tom y Ramón. De nuevo estaban todos trabajando para la Compañía Sunray.

Y, después de un rato, Tom se sintió tan cansado que sobrepasó el cansancio, era como estar borracho, como estar loco, era como estar borracho y loco.

Tom pegó con violencia un trozo de papel engomado sobre un aparato al tiempo que gritaba «¡SUNRAY!».

Podía haber sido su voz o la sirena de salida. De todos modos, todos empezaron a reírse: las chicas mexicanas, los empaquetadores, los mecánicos, hasta el vejete que iba de un lado a otro engrasando y revisando la maquinaria, todos reían; era de locos.

Apareció Brock.

—¿Qué está pasando aquí? —preguntó.

Se hizo un gran silencio.

Los aparatos iban y venían y los trabajadores continuaban.

Entonces, de repente, como si se despertase de una pesadilla, la jornada terminó. Se fueron hacia el panel de las tarjetas, las cogieron y esperaron en fila frente al reloj para fichar.

Tom marcó su tarjeta, la devolvió al panel y se encaminó hacia su coche. Arrancó y salió a la calle pensando «Espero que no se atraviese nadie en mi camino, creo que estoy demasiado débil para pisar el freno».

Mientras Tom volvía a casa, la aguja del marcador de gasolina iba deslizándose hacia el rojo. Estaba demasiado cansado para detenerse y echar gasolina.

Logró aparcar, llegó hasta la puerta, la abrió y entró.

Lo primero que vio fue a Helena, su mujer. Llevaba una bata ancha y sucia, estaba tumbada en el sofá con la cabeza sobre una almohada. Roncaba con la boca abierta. Tenía una boca bastante redonda y sus ronquidos eran una mezcla de ruidos de escupir y tragar, como si no pudiese decidirse entre escupir su vida o tragársela.

Era una mujer desdichada. Sentía que había desaprovechado su vida.

Sobre la mesita había una botella de ginebra. Tres cuartas partes habían desaparecido.

Los dos hijos de Tom, Rob y Bob, de 5 y 7 años, estaban tirando una pelota de tenis contra la pared. Era la pared que daba al sur, la que no tenía ningún mueble. Aquella pared había sido blanca una vez, pero ahora estaba sucia y llena de marcas del interminable golpeteo de las pelotas de tenis.

Los niños no prestaron atención a su padre. Habían parado de lanzar la pelota contra la pared y estaban discutiendo:

—¡CON ESE GOLPE TE HE DEJADO FUERA!

—¡NO, ESA PELOTA ERA LA CUARTA MALA!

—¡LA TERCERA BUENA!

—¡LA CUARTA MALA!

—¡Eh, esperad un momento! —dijo Tom—, ¿puedo preguntaros algo, chicos?

Pararon y le miraron fijamente, casi como si los hubiese insultado.

—¿Qué? —dijo finalmente Bob. Era el de 7 años.

—¿Cómo hacéis para jugar al béisbol lanzando la pelota contra la pared?

Miraron a Tom un momento, después pasaron de él.

—¡LA TERCERA BUENA!

—¡NO, LA CUARTA MALA!

Tom entró en la cocina. Había una olla blanca sobre el fuego. Echaba un humo negro. Tom levantó la tapa. En el fondo había una masa renegrida de patatas, zanahorias y trozos de carne quemados. Tom apartó la olla y apagó el fuego.

Después se dirigió hacia la nevera. Dentro había un bote de cerveza. Lo sacó, tiró de la anilla y echó un trago.

El ruido de la pelota de tenis contra la pared volvió a comenzar.

Luego, otro ruido: Helena. Se había dado contra algo. De pronto estaba allí, de pie en la cocina. Llevaba la botella de ginebra en la mano derecha.

—Supongo que estarás furioso, ¿no?

—Esperaba que por lo menos hubieras dado de comer a los niños…

—No me das más que veinte cochinos dólares al día. ¿Qué esperas que haga con veinte cochinos dólares?

—Por lo menos compra papel higiénico. Cada vez que voy a limpiarme el culo miro alrededor y lo único que veo es el tubo de cartón colgando.

—¡Oye, una mujer también tiene sus problemas! ¿CÓMO CREES QUE VIVO? ¡Tú sales al mundo, te las arreglas para salir y ver el mundo! ¡Yo tengo que quedarme aquí sentada! ¡No sabes lo que es eso un día tras otro!

—Ya…, bueno, dejémoslo…

Helena dio un trago de su ginebra.

—Sabes que te quiero, Tommy, y que cuando no estás bien me duele, me duele el corazón, es así.

—Está bien, Helena, vamos a sentarnos aquí y a tranquilizarnos.

Tom se dirigió hacia la mesa del rincón y se sentó. Helena llevó su ginebra y se sentó frente a él. Lo miró.

—¡Dios mío! ¿Qué te ha pasado en las manos?

—Me han cambiado de puesto. Tengo que encontrar un modo de protegerme las manos… Esparadrapo, guantes de goma…, algo…

Había acabado su lata de cerveza.

—Oye, Helena, ¿tienes más ginebra por ahí?

—Claro, creo que sí…

La observó mientras iba hacia el armario, buscaba en lo alto y bajaba una botella. Regresó con la ginebra, se volvió a sentar. Tom quitó el precinto de la botella.

—¿Cuántas más tienes por ahí?

—Algunas…

—Bien. ¿Cómo te bebes esto? ¿Directamente?

—Puedes hacerlo…

Tom dio un buen trago. Después bajó la mirada a sus manos, abriéndolas y cerrándolas, observando cómo se abrían y cerraban las rojas heridas. Eran fascinantes.

Cogió la botella, se echó un poco de ginebra en la palma de la mano y luego la frotó contra la otra.

—¡Uff! ¡Esta mierda quema!

Helena dio otro trago de su botella.

—Tom, ¿por qué no te buscas otro trabajo?

—¿Otro trabajo? ¿Dónde? Hay cien tipos que quieren el mío…

Entonces Rob y Bob entraron corriendo. Patinaron en el suelo y frenaron contra la mesa.

—Eh —dijo Bob—, ¿cuándo comemos?

Tom miró a Helena.

—Creo que hay algunos perritos calientes —dijo ella.

—¿Otra vez perritos calientes? —preguntó Rob—. ¿Perritos calientes? ¡Odio los perritos calientes!

Tom miró a su hijo.

—Eh, chico, tranquilo…

—Bien —dijo Bob—, entonces, ¿qué tal si nos tomamos una copa de puta madre?

—¡Gilipollas! —chilló Helena.

Extendió el brazo con la mano abierta y le dio un buen bofetón a Bob en la oreja.

—No pegues a los críos, Helena —dijo Tom—, ya recibí yo demasiado cuando era pequeño.

—¡No me digas cómo tengo que tratar a mis hijos!

—También son míos…

Bob estaba allí de pie. Tenía la oreja muy roja.

—Así que quieres una copa de puta madre, ¿eh? —le preguntó Tom.

Bob no contestó.

—Ven aquí —dijo Tom.

Bob se acercó a su padre. Tom le alcanzó la botella.

—Venga, bebe. Bébete tu copa de puta madre.

—Tom, ¿qué estás haciendo? —preguntó Helena.

—Venga… bebe —dijo Tom.

Bob levantó la botella, dio un trago. Luego devolvió la botella y se quedó allí de pie. De repente se puso pálido, hasta la oreja roja empezó a palidecer. Tosió.

—¡Esta cosa es HORRIBLE! ¡Es como beber perfume! ¿Por qué os lo bebéis?

—Porque somos tontos. Tienes unos padres tontos. Ahora vete a tu habitación y llévate a tu hermano contigo…

—¿Podemos ver la tele allí? —preguntó Rob.

—Está bien, pero marchaos ya…

Salieron en fila.

—¡No vas a convertir a mis hijos en unos borrachos! —dijo Helena.

—Sólo espero que tengan mejor suerte que nosotros en la vida.

Helena dio otro trago de su botella. Con ése la acabó.

Se levantó, cogió la olla quemada de encima de la cocina y la tiró dentro de la pila.

—¡Mierda, no hace falta hacer tanto ruido! —dijo Tom.

Helena parecía estar llorando.

—Tom, ¿qué vamos a hacer?

Echó agua caliente dentro de la olla.

—¿Hacer? —preguntó Tom—. ¿Sobre qué?

—¡Sobre la forma en que tenemos que vivir!

—No hay muchas cosas que podamos hacer.

Helena raspó la comida quemada del fondo de la olla y echó un poco de jabón, después abrió el armario y sacó otra botella de ginebra. Se acercó, se sentó frente a Tom y quitó el precinto a la botella.

—Tengo que dejar la olla en remojo con jabón un rato… En un momento preparo los perritos calientes…

Tom bebió de su botella, la puso sobre la mesa.

—Nena, no eres más que una vieja borracha, una vieja olla borracha…

Las lágrimas seguían allí.

—Sí, bueno, y ¿quién crees que me ha hecho así? ¡ADIVINA!

—Eso es fácil —contestó Tom—, dos personas: tú y yo.

Helena dio el primer trago de la botella recién abierta. Con eso, por fin, desaparecieron las lágrimas. Sonrió levemente.

—¡Eh, tengo una idea! Puedo conseguir un trabajo de camarera o algo así… Tú puedes descansar un poco, entiendes… ¿Qué te parece?

Tom estiró el brazo por encima de la mesa y puso su mano sobre la de Helena.

—Eres una buena chica, pero dejémoslo todo como está.

Entonces volvieron a asomar las lágrimas. Helena era buena en lo de las lágrimas, sobre todo cuando bebía ginebra.

—Tommy, ¿sigues queriéndome?

—Claro, nena, cuando estás en plena forma eres maravillosa.

—Yo también te quiero, Tom, ya lo sabes…

—Claro, nena, ¡brindemos por eso!

Tom levantó su botella. Helena levantó la suya.

Hicieron chocar las botellas de ginebra en el aire, después cada uno bebió a la salud del otro.

En la habitación, Rob y Bob tenían puesta la tele, la tenían puesta muy alta. De fondo había una grabación de risas y la gente de la grabación se reía y se reía y se reía, y se reía.

Muy bueno. Gracias por compartir.