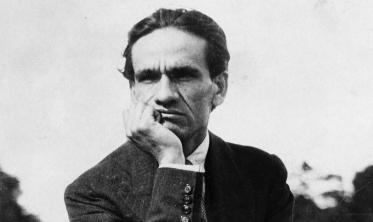

Por:

Eleodoro Vargas Vicuña

Aprendí a quererla por un real a la hija de la Lucen. Pablo Vásquez, mi único amigo, me enseñó. Cerrada la tarde, junto al río, en la chacra de don Alfonso Garrido.

Cuando estábamos orinando de impaciencia, en eso, llegó Sila.

Ya pues, de una vez – dijo.

– Aquí está – contestó Pablo, adelantándose.

– ¿Eso no más? – dijo Sila.

– Marcelo también te dará – agregó Pablo.

Yo le di rápidamente lo que tenía. Del pan de la tía Rosa, del amasijo; lo que tenía separado para comprar bolas.

Después nos quedamos lavándonos en el río. Más que lavarnos, yo a lo menos, me limpiaba una mancha que había cometido. Ella se fue sin voltear.

– ¡Perros! – la oí decir antes, pero no entendí nadita. Sería su modo de hablar. Su mirada con sonrisa.

Así las cosas durante el verano y el invierno, y durante otro verano. Nos acostumbramos de veras.

Ya no le daba plata, sino del pan que le robaba a mi tía. A veces le llevaba bollos de manteca. Comíamos juntos. Nadie más que yo la quería. (El Pablo andaba por las minas buscando trabajo). Cómo remojábamos los pies en el agua cuando venía a lavar. Nos habíamos acostumbrado, de tal modo, que nos hacíamos falta.

– Tú creerás que estoy viniendo – me decía habladora, como no queriendo; después se iba contenta.

Me gustaba Sila. Aunque a veces no me gustaba. Sino con los días. Parece que con el calor o con el aliento de los corrales, o con algo que me llegaba desde todas partes. Pero a todo esto, no sabía en qué pararían estos encuentros. No sabía.

Mi patrona conversaba con su primo:

– ¡Parece que ya está hombre! ¿Con quién será?

No me daba cuenta. (En la escuela decían los muchachos que solamente los papás eran hombres). Un día, entre una de sus bromas, le dijo mi patrón a su mujer:

– Para eso se tiene más disposición que para aprender a escribir.

– Como nosotros – dijo la vieja, con la cara que se le caía-. De tanto ir al puquio resultó el muchacho.

Me di cuenta por un momento, me olvidé después. Para asegurarme pregunté a Sila, qué quería decir ir al puquio y tener hijo.

– Como tú que vienes al río – me contestó.

– Pero ellos no iban al río – me acuerdo que le respondí muy seguro.

– En el puquio o en la punta del cerro. La cosa es cuando te subes – me dijo.

Me reí hasta hacerla caer de susto. Me había acordado descaradamente de un toro barroso que tenía esa costumbre. Cómo reiría comprendiendo. Luego con la calma del río me callé.

«Un hijo», pensé, como el que piensa en un torito.

Y los meses. Y las lluvias. Y por fin otro verano. De ese verano me acuerdo. Un día, antes de la tarde, en el recojo de chala, pasada la cosecha de maíz, Sila comenzó a hincharse. No, qué ha de ser. Ya estaría hinchada.

La miré largo rato, convenciéndome. Ella por no mirarme, seguía el vuelo de un gallinazo. Entonces, de una baja de ojos la observaba, como quien no ve. ¡Vergonzosa ella!

Desde allí muy de raro en raro nos encontrábamos. Ya ni llegaba. ¿Por qué sería? ¿Por qué me decían flojo?

Una vez volvió a lavar ropa a nuestro sitio.

– ¿Por eso no vienes? – le pregunté, señalándole la barriga con las cejas.

– ¿Por cuál eso? – dijo, negándome.

– ¡Nada! – dije asustado: pero no estaba asustado. Me sucedió como si me hubiese ido de ese lugar, y en otro sitio, más tarde o más temprano, río abajo la esperara a ella ya su hijo.

En adelante, solamente la veía pasar. (¿Por qué?) No quería verse conmigo. (¿Le dirían que no podía trabajar?). Y la aguaitaba de noche, cerca de su casa, detrás del camino del Shala Loma. De noche mirando estrellas o qué cosas.

Yo pensaba a veces «seré hombre»; tratando de saber cómo sería ser hombre. Mordía una hoja de arrayán amargo, se ocultaba la luna y ya estaba soñando con ella, en mi casa.

Los enterados, maliciosos, burlándose la señalaban:

– ¡Allá va Sila!

– jYaa! – decía yo, ocultando. Dudando si alguna vez habríamos conversado.

Ella parecía ir escondida, lejos de todos siendo el hazmemirar de los cuenteros. Era la mujer del tullido con hijo del tullido.

«Qué raro que estamos lejos, Sila», me decía a mí mismo como si fuera otro. Y era oscuro.

¡Cómo entender! Si cuando estábamos juntos no sabía cuál era mi cuerpo. ¿Cómo podía ella andar lejos de nosotros? ¿No decía siempre, tocándome la frente: «mi frente, mis ojos», mirándome con mis ojos?

Diciembre y los escolares se fueron. Estos muchachos de los caseríos, a sus rumbos legítimos de la tierra. Otros, los que pasaron de curso también, los aplicados.

Yo no pasé por faltón. Ni fui a ninguna parte. Me quedé solitario, remirando el río. Viéndolo irise muy seguro. Diciendo, pensando, repitiendo.

«Ellos pasan, avanzan. Yo me quedo». (Me sentía detenido en el mismo lugar, en la misma tarde de todos los tiempos, en mí mismo). Veía pasar las nubes, al ganado, a la gente muy fresca que recorría las calles. Y me decía: «Dondequiera vayan, no pasarán de allí. No irán más allá de donde están». Como si quisiera encadenar lo pasajero, lo andante, a mi espera confusa y atontada.

Es que la vida le llega a cada cual como es. Para mí sería quedarme junto al río, en la chacra de don Alfonso Garrido, preguntando; mientras la gente como si ganados los linderos del pueblo bailara más allá de Vilcabamba.

Y esto es lo que recuerdo, de una noche en que hablaron los viejos:

– La Sila está madura.

– No se sabe de quién es.

Yo quise hablar. Hablar no más … Qué iba a decirles que era de mí. Tampoco podía llamarla para que les contara.

Otra noche, yo mismo fui mis patrones y yo:

«La Sila está preñada», me oí decir. «No se sabe quién será el padrillo», me dije burlándome de mi mismo.

«Cómo no se sabe» dije engrosando la voz. «Hasta los árboles lo saben».

– ¡ Calla muchacho! – gritaron desde adentro los viejos.

«Calla muchacho» les remedé remedándome. Como si una criatura estuviera junto a mí.

Una sonrisa dura mordí con los labios.

Digo que esperaba el hijo como se espera una cosecha. ¡Con una ilusión! Y preguntaba cuánto tiempo.

– El tiempo de las vacas – me decían.

Yo comparaba, contaba con los dedos, para estar más seguro. Y cuando menos esperaba, ya correteaba un ternero más en el pueblo. La Sila nada.

Preguntaba dudoso:

– ¿Como las vacas?

– ¡Claro. A los nueve meses!

«Cómo será», me repetía mirando los animales. «Desde el año que nos vivimos, ya han salido varios grupos de la escuela». La gente habla de lo que no sabía, como el maestro.

Una tarde, Sila vino a mí. No me pareció raro. A quién iba a buscar, sino a mí que era el hombre.

Llegó la mujer para contarme la muerte del muerto.

– ¡Se ha muerto! – le contesté -, ¿Cómo se ha muerto? – le dije sin comprender.

Me vino una nube negra a la cabeza. Comencé a caminar junto a ella y creo estas palabras escuché de mi boca:

«Ha muerto un hombre. Ha muerto un hombre sin haber nacido. (La lluvia interminable. Los árboles fríos).

No es él. No aparece. Entonces quién soy yo. Quién está llorosa. Fantasma que tenía en su seno a mi hijo, y hoy sólo palabras trae.

Se ha muerto, dice. Se ha muerto, habla. ¿Y dónde subirse, poder, para saber de qué se trata?

Esta mujer estaba conmigo años, haciéndolo, dándole nuestra sangre. Es decir, ¿¡para ahora Tata Mayo! construyendo un muerto?

Y no hay qué hacer. Que no hay consuelo en esta tierra. Que no se sabe nunca lo que nos sucede. Sólo que hay para sufrir; a veces sin comprender del todo».

Eso es lo que dije. Recordé el suelo que pisaba. Bueyes mugieron a la noche. Un rumor despertó desde lo hondo, cerca. Era el río que avanzaba con seguridad, avisando su viaje de Anciano imperturbable. Le tomé del brazo a la mujer tratando de consolarla. Me miró. Nos reconocimos como antes. Y una fuerza naciente, conocida por nosotros, me impulsó a decirle que escuchara.

– ¿Qué? – contestó sintiendo mi mano.

– El río – le dije.

– ¿Qué río? – dijo apretándose contra mí.

– El río, pues – repetí a su oído.

Como antes ella comenzó a sonreír. Como si mi rostro hubiera sido su rostro. Como antes.