Por Alfredo Bryce Echenique

El de Pasalacqua volando es uno de los primerísimos recuerdos de mi idea de la libertad y de la forma alegre y mágica —o cuando menos sumamente aérea— en que me enfrenté a un nuevo estreno del mundo. Y no creo que vaya a tener que rastrear mucho en mi infancia para encontrar las razones que hacen de ese recuerdo visual una de las cosas más extrañables e inolvidables de mi vida.

De mi vida infantil decía mi madre dos adorables medias verdades que me la hacían realmente adorable… Además, mamá debía ser muy joven y guapachosa, por aquellos años en que uno aún no entiende de esas cosas, por más que tienda a tocar esas cositas; en todo caso, cuando debuté de lleno en la adolescencia y la force des choses me obligó a comparar sus blusas, chompas o escotes, con las chompas, blusas o escotes de Hollywood, Cinecittà y la Lima de entonces, mamá quedó francamente bien, para mi desvergüenza y para mi gran vergüenza pudibundamente católica, que así es de sutil y complicada la vida…

Adorable, mamá decía estas dos grandes y adorables verdades acerca de mí en mi infancia: 1) Nadie se enferma tan adorablemente como él. 2) Nadie es tan adorable como mi hijo Alfredo cuando decide dejar de ser la pata de Judas y pide que lo amarren. Al decir la primera de estas dos cosas, mi madre se refería a lo dócil y simpático que me ponía yo cada vez que me enfermaba, y eso que dos de los grandes males de mi infancia fueron una dolorosa otitis, que desapareció solita al alcanzar yo la mayoría de edad, y un tremendo y frecuente dolor en la boca del estómago, de origen nervioso sin duda, como tantos males en mí.

Ese dolor desapareció al llegar la adolescencia y, aunque parece que nunca pasó de la boca del estómago, lo recuerdo como atroz. Y desde entonces, creo, he tratado de encontrar a alguien en este mundo a quien también le duela o haya dolido la boca del estómago, pero ya estoy bastante convencido de que no han existido más dolores que el mío, con ese nombre, o que mi mamá se equivocó con mi anatomía, o que quiso quitarle realce y prestancia a determinados sufrimientos míos, dejándolos en la boca del, o, más bien, en la puerta del horno, como un pan que se nos quema, o como si mi máxima aspiración infantil hubiera sido sufrir aún más para mostrarle lo dócil y simpático que podía llegar a ser —al comparárseme por ejemplo con mi hermana Clementina, mujer de mucho carácter, y una fiera, no bien se sentía mal— cada vez que me enfermaba y a pesar del cólico y todo.

Con su segunda media verdad adorable mi madre se refería a lo insoportable y agotador que llegaba a ser yo cuando ponía en funcionamiento mi conducta ante la adversidad y a la forma en que, de pronto, como que tomaba conciencia de ello, me autoarrestaba y me entregaba solito a las autoridades. No era, precisamente, que yo pidiera ser amarrado a la pata de una cama (un verano, en La Punta, cuando La Punta era aún un balneario chic, lo pasé casi todo amarrado a la pata de mi propia cama, bastante feliz y hasta cómodo o satisfecho de mí mismo, me parece recordar), como decía mi madre. Creo que más bien era que yo le mostraba mi más profundo acuerdo a mi madre, cuando me miraba exclamando: ¡La pata de Judas! (esto sí que es enteramente cierto: me lo exclamaba a cada rato), y afirmaba exasperada que no le quedaba más remedio que amarrarme.

Mi madre, paradójica como en todo, encarnaba como pocos seres de mi entorno esa terrible incapacidad familiar para enfrentarse con la realidad, para convivir con ella, sobrevivir en ella, para responderle con realismo, y para no hacer de la vida misma una huida tan inmensa como irreal y por consiguiente muy dolorosa. Esto, por un lado, ya que por el otro solía reaccionar con un tan expeditivo como increíble sentido práctico. A la soledad que siguió al despertar angustioso de las primeras borracheras de mi vida, respondió con el envío inmediato de mis perros más queridos a mi dormitorio. Ella sabía que me cuidarían y acompañarían mejor que nadie en esos trances, sin criticarme sobre todo. También me clavó, sin avisarme ni nada y más de una vez, una inyección calmante a través del pantalón, al ver que ni los perros bastaban. Y, encontrándose gravísima, en una oportunidad, se dio tiempo para calmar al médico y decirle paso a paso todo lo que debía hacer para salvarle la vida, dejándolo realmente turulato. Nunca vi a un ser tan nervioso calmar a tanta gente.

En fin. Yo creo que la idea de amarrarme, a pesar de mi autoinculpación, autoarresto y entrega voluntaria y tembleque, se debía a que mi madre creyó siempre en la posibilidad de contraataque de mis estados de rabia o excitación nerviosa. Estoy seguro que ella pensaba que yo siempre podía volver a las andadas y sorprender a la familia entera con una nueva respuesta totalmente desproporcionada a un agravio o a la realidad de una mañana en La Punta en que había viento norte y nadie se podía bañar en el mar, por la cantidad de inmundicias que éste le devolvía al verano o le traía desde los barcos de la Marina del Perú y los que iban o venían por el horizonte nublado. Como la leña verde, yo era muy difícil de encender y una persona o la simple realidad podían volverme loco o abusar de mí durante horas, sin que reaccionara. Hasta que, como la leña verde, también, por fin me encendía y entonces sí que era muy bueno para arder y dificilísimo de apagar.

Y el incendio, curiosamente, fue la respuesta favorita de mi infancia a la rabia, a la impotencia y al abuso. Y mi madre me amarraba porque desconfiaba de mí más que de la leña verde, una vez que el mundo y yo empezábamos a arder. Por eso me amarraba, claro, y a lo mejor por eso también me dejaba amarrar yo, tan fácilmente. Pero no era porque se lo pedía, en todo caso. Lo que sí, una vez amarrado, devenía en el mismo ser dócil y supersimpático que era cuando estaba enfermo, como si ya limitada al máximo mi capacidad de contraataque, las aplastantes aguas de la realidad volvieran solas a su cauce, o como si yo poseyera en esta vida una gran capacidad para el autocontrol, siempre y cuando se me diera una ayudita antes.

Aún hoy siento que, el haber pasado muchísimas horas de la infancia simpáticamente amarrado, según mis recuerdos de aquellos años al este del paraíso, da una idea de la frecuencia con que los mejores diálogos entre mi madre y yo tuvieron lugar durante esas numerosas pero nunca largas horas de cautiverio gentil (el tiempo, ya se sabe, es algo muy subjetivo). Como siempre, a mí me parecía que el medio sí se correspondía con el fin, con el origen, con la causa y con todo. Y a mi madre le parecía que no. Pero, muy a menudo, ella estaba dispuesta a aceptar que todo podía ser una cuestión de matices o de puntos de vista, siempre y cuando yo continuara amarrado unas horas más. Claro que ella volvería a visitarme siempre, a la pata de la cama, siempre dentro de un rato.

O sea que yo podía tener razón en haber querido incendiar la casa de invierno de Chosica, aquella vez, pero siempre y cuando permaneciera amarrado unas horas más. Estoy seguro que ése es el secreto de lo bien que soportaba estar amarrado. El fin justificaba los medios, y estar simpática y dócilmente amarrado era la mejor manera de haber tenido razón en intentar incendiar la casa, por ejemplo.

Como la vez aquella de la casa de invierno de Chosica, en que me engañaron como a un niño cuando quise unirme a la expedición familiar que partía a subir un cerro. La encabezaba «la mama Maña», al cuidado del grupo integrado por mi hermano Eduardo, mi primo Pepe García Gastañeta, y Peter Harriman, el hijo de un gran amigo inglés de la familia. No bien entendí que se habían escapado, que ya eran inalcanzables y que ya podían haber atravesado el gran pedregal por el que se llegaba a la falda de los cerros, sentí la profunda humillación de haber sido inútilmente engañado, sobre todo en vista de que luego, cuando me explicaron las razones del engaño, las encontré totalmente inútiles. De habérmelo explicado razonablemente, yo habría aceptado que aún no estaba en edad de trepar un cerro tan grande.

Me hirió ese engaño, pues, y corrí en silencio a incendiar la casa por la parte de atrás, la más fácil para empezar un incendio del tamaño de mi rabia. Pero después, como siempre, pensé en lo mucho que trabajaba mi padre para darnos de todo y otras sensiblerías típicas de mi carácter y consideré que con haber arruinado ya la puerta del dormitorio de Juana, la cocinera, tendría que resignarme. Mi madre me ató, como casi siempre, cuando me presenté ante ella ya del todo autoarrestado.

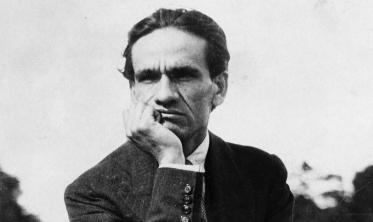

Algo hay pues en mí de excelente marinero en tierra, cuando menos, o de sereno pez fuera del agua. Quiero decir que puedo soportar tranquilamente estar bastante tiempo amarrado a algo. O a lo mejor esto de dejarse amarrar o aplastar tanto rato, por las buenas, es una resignada y católica manera de saberla pasar en este valle de lágrimas. En cambio, en el aire sí que no me ataría nadie y desde muy niño me di cuenta de que la imaginación que yo poseía era aérea. Siempre me ha encantado que me dejen solo con mis ideas, que por lo demás no he querido imponerle a nadie, precisamente porque pienso que no sirven para la tierra sino para el aire, que no sirven para andar sino para volar como voló aquella tarde Víctor Pasalacqua en el estadio nacional de la Lima de mi infancia, pequeño, de mucha madera, como de pueblo o de club pobre, y que tenía, creo, hasta tribunas que al Perú le regalaron otros países o la colonia inglesa de Lima o algo así, en algún gran festejo tipo centenario de la independencia.

Algo hay de cierto en todo esto del estadio, estoy seguro, pero tampoco voy a insistir mucho en ello ni en verificarlo ni nada porque se trata de un recuerdo terrenal, o de tierra, en todo caso. No se trata, de ningún modo, de un recuerdo aéreo y volador, libre, entrañable e inolvidable como aquellos ratos en que se me deja darle rienda suelta a la imaginación y escribir en paz, por ejemplo, como aquellos ratos en que nada ni nadie me interrumpe mientras escribo y siento que voy a seguir escribiendo más allá de la muerte.

Así, inmenso y lleno de aire y de libertad o del aire de la libertad de inventar y crear por encima de toda amarra, así es el recuerdo de Pasalacqua, el arquero del Ciclista Lima Association aquella tarde de mi infancia en que Carlitos Iturrino, hijo de amigos de mi familia, mucho mayor que yo, me llevó por primera vez al estadio y, no bien llegué a la tribuna de Occidente de entonces, vi a un hombre volando.

Juro que al empezar estas páginas no recordaba que Pasalacqua —un apellido que me suena a Acquaviva y a lleno de vida e imaginación, creo que sólo porque me da la gana— se llamaba Víctor. Y juro también que nunca me importó que fuera Ganoza, otro gran arquero, trágicamente fallecido, el que se quedaba con el apodo de Pez Volador. Pasalacqua era hombre y volaba, en todo caso. Y del gran Ganoza puedo seguir escribiendo horas y horas sin que su nombre regrese jamás a mi memoria. Tendría que verificarlo, como sucede con el recuerdo terrestre del estadio nacional. Ganoza volaba y era pez, o sea que no me importa tanto como Víctor Pasalacqua que volaba y era hombre.

También estoy seguro de que aquella tarde, después del fútbol, regresé a mi casa más dispuesto que nunca a permanecer, dócilmente, simpáticamente, atado durante unas horas, cada vez que mi madre me lo impusiera. Y también cada vez que la vida, gracias a Pasalacqua, por supuesto, me lo impusiera. Y es que aquella tarde el Ciclista Lima Association fue derrotado, como si a fuerza de volar su mágico arquero hubiera desaparecido del estadio…

Después, cuando yo ya era más grandecito e iba solo al estadio, vi también cómo mi equipo desaparecía de primera división, luego de segunda, y así sucesivamente hasta que, nada menos que un gran amigo, el poeta, novelista y sociólogo Abelardo Sánchez León, afirmó que yo era hincha de otro equipo peruano, como si el Ciclista Lima Association y yo jamás hubiésemos existido uno para el otro… ¡Qué grave error, mi querido Abelardo! Desaparecieron el estadio nacional aquel y tantas cosas más. Pero… ¿El Ciclista Lima Association desaparecer del fútbol peruano y de mi corazón…?

Y tú mismo lo reconoces, querido Abelardo, cuando rectificas aquella equivocada aseveración y escribes que el Ciclista Lima Association ha reaparecido décadas después en el fútbol de toda la vida, exacto que antaño, lleno de sportmen que juegan sin cometer faltas, ajenos al aire enrarecido de las tribunas, pidiendo disculpas por ganar, escéptico y sin ambiciones, como yo, sin barra gritona y chillona y malera y maleada, asumiendo como toda la vida su papel de decano del fútbol peruano y con ese uniforme que el Juventus italiano le copió, según te aseguré la tarde en que Pasalacqua, mi equipo, y yo, volvimos a volar juntitos, para ti aquella vez, y ahora en que lo cuento con la palabra Víctor ya también en libertad…

Publicado en: Cuentos de fútbol.

Grandes recuerdos de ese club Ciclista Lima, decano del futbol peruano, como el Atlético chalaco o el Mariscal Sucre de la victoria.