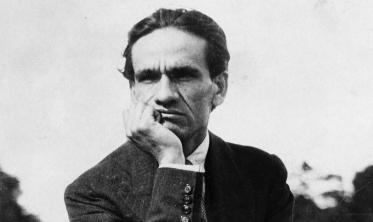

Por César Vallejo

Jarales estadizos de julio. Viento amarrado a cada peciolo, manco del mucho grano que en él gravita. Lujuria muerta sobre lomas onfalóideas de la sierra estival. Espera. No ha de ser. Otra vez cantemos. ¡Oh qué dulce sueño!

Por allí mi caballo avanzaba. A los once años de ausencia, acercábame por fin aquel día a Santiago, mi aldea natal. El pobre irracional avanzaba, y yo, desde lo más entero de mi ser hasta mis dedos trabajados, pasando quizá por las mismas riendas asidas, por las orejas atentas del cuadrúpedo y volviendo por el golpeteo de los cascos que fingían danzar en el mismo sitio, en misterioso escarceo tanteador de la ruta y lo desconocido, lloraba por mi madre que, muerta dos años antes, ya no habría de aguardar ahora el retorno del hijo descarriado y andariego. La comarca entera, el tiempo bueno, el color de cosechas de la tarde limón, todo comenzaba a agitarme en nostálgicos éxtasis filiales. Casi podían ajárseme los labios para hozar el pezón eviterno, siempre lácteo de la madre; sí, siempre lácteo, hasta más allá de la muerte.

Con ella había pasado seguramente por allí de niño. Sí. En efecto. Pero no. No fue conmigo que ella viajó por esos campos. Yo era entonces muy pequeño. Fue con mi padre. ¡Cuántos años haría de ello! Ufff… También fue en julio, cerca de la fiesta de Santiago. Padre y madre iban en sus cabalgaduras; él, adelante. El camino real. De repente, mi padre que acababa de esquivar un choque con repentino maguey de un meandro:

—¡Señora!.. ¡Cuidado!..

Y mi madre ya no tuvo tiempo, y fue lanzada ¡ay! del arzón a las piedras del sendero. Tornáronla en camilla al pueblo. Yo lloraba mucho por mi madre, y no me decían qué la había pasado. Sanó. La noche del alba de la fiesta, ella estaba ya alegre y reía. No estaba ya en cama, y todo era muy bonito. Yo tampoco lloraba ya por mi madre.

Pero ahora lloraba más, recordándola así, enferma, postrada, cuando me quería más y me hacía más cariño y también me daba más bizcochos de bajo de sus almohadones y del cajón del velador. Ahora lloraba más, acercándome a Santiago, donde ya sólo la hallaría muerta, sepulta bajo las mostazas maduras y rumorosas de un pobre cementerio.

Mi madre había fallecido hacía, a la sazón, dos años. La primera noticia de su muerte recibíla en Lima, donde supe también que papá y mis hermanos habían emprendido viaje a una hacienda lejana, de propiedad de un tío nuestro, a efecto de atenuar en lo posible el dolor por tan horrible pérdida. El fundo se hallaba en remotísima región de la montaña, al otro lado del río Marañón. De Santiago pasaría yo hacia allá, devorando inacabables senderos de escarpadas punas y de selvas ardientes y desconocidas.

Mi animal resopló de pronto. Cabillo molido vino en abundancia sobre ligero vientecillo, cegándome casi. Una parva de cebada, Y después, Santiago, en su escabrosa meseta, con sus tejados retintos al sol ya horizontal. Y todavía, hacia el lado de oriente, sobre la linde de un promontorio amarillo brasil, se veía el panteón, retallado a esa hora por la sexta tintura del ocaso.

A la aldea llegué con la noche. Doblé la última esquina, y, al entrar a la calle en que estaba mi casa, alcancé a ver a una persona sentada en el poyo de la puerta. Estaba sola. Muy sola. Tanto, que, ahogando el duelo místico de mi alma, me dio miedo. También sería por la paz casi inerte con que, engomada por la media fuerza de la penumbra, adosábase su silueta al encalado paramento del muro. Particular revuelo de nervios secó mis lagrimales. Avancé. Saltó del poyo mi hermano mayor, Ángel, y recibióme entre sus brazos. Pocos días hacía que había venido de la hacienda, por causa de negocios.

Aquella noche, luego de una mesa frugal, hicimos vela hasta el alba. Visité las habitaciones, corredores y cuadras de la casa. Ángel, aun cuando hacía visibles esfuerzos para desviar este afán mío por recorrer el amado y viejo caserón, parecía también gustar de semejante suplicio de quien va por los dominios alucinantes del pasado más puro e irremediable de la vida.

Por sus pocos días de tránsito en Santiago, Ángel habitaba ahora solo en casa, donde, según él, todo estaba tal como quedara a la muerte de mamá. Referíame también cómo fueron los días de salud que precedieron a la mortal dolencia y cómo su agonía.

—¡Ah, esta despensa, donde le pedía pan a mamá, lloriqueando de engaños!— Y abrí una pequeña puerta de sencillos paneles desvencijados.

Como en todas las rústicas construcciones de la sierra peruana, en las que a cada puerta únese casi siempre un poyo, cabe el umbral de la que acababa yo de franquear, hallábase recostado uno, el mismo inmemorial de mi niñez, sin duda, rellenado y revocado incontables veces. Abierta la humilde portezuela, en él nos sentamos, y en él también pusimos la linterna ojitriste que portábamos. La lumbre de ésta fue a golpear de lleno el rostro de Ángel, que extenuábase de momento en momento, conforme trascurría la noche, hasta parecerme a veces casi trasparente. Al advertirle así, le acaricié y colmé de ósculos sus barbadas y severas mejillas, que se empaparon de lágrimas.

Una centella, de ésas que vienen de lejos, ya sin trueno, en época de verano en la sierra, le vació las entrañas a la noche. Volví restregándome los párpados a Ángel. Y ni él, ni la linterna, ni el poyo, ni nada estaba allí. Tampoco oí ya nada. Sentíme como ausente de todos los sentidos y reducido tan sólo a pensamiento. Sentíme como en una tumba.

Después, volví a ver a mi hermano, la linterna, el poyo. Pero creí notar el semblante de mi hermano, como restable-cido de su aflicción y flaqueza anteriores. Tal vez, esto era error de visión de mi parte, ya que tal cambio repentino no se puede ni siquiera concebir. Le dije:

—Me parece verla todavía, no sabiendo la pobrecita qué hacer para la dádiva, y arguyéndome: —¡Ya te cogí, mentiroso! Quieres decir que lloras, cuando estás riendo a escondidas. ¡Y me besaba a mí más que a todos ustedes, como que yo era el último también!

Al término de la velada de dolor, Ángel parecióme de nuevo muy quebrantado, y, como antes de la centella, asombrosamente descarnado. Sin duda, pues, había yo sufrido una desviación en la vista, motivada por el golpetazo de luz del meteoro, al encontrar antes en su fisonomía un alivio que, naturalmente, no podía haber ocurrido.

Aún no asomaba la aurora del día siguiente, cuando monté y partí para la hacienda, despidiéndome de Ángel, que quedaba todavía unos días más, por los asuntos que habían motivado su viaje a Santiago.

Finada la primera jornada del camino, acontecióme algo inaudito. En la posada hallábame reclinado en un poyo descansando, y he aquí que una anciana del bohío, de pronto, mirándome asustada, preguntóme lastimera:

—¿Qué le ha pasado, señor, en la cara? ¡Parece que la tiene usted ensangrentada!

Salté del asiento. Al espejo advertíme, en efecto, el rostro encharcado de pequeñas manchas de sangre reseca. Tuve un calofrío. ¿Sangre? ¿De dónde? Yo había juntado el rostro al de Ángel que lloraba… Pero… No. No. ¿De dónde era esa sangre? Comprenderáse el terror que anudaron en mi pecho mil presentimientos. Nada es comparable con aquella sacudida de mi corazón. Hoy mismo, en el cuarto solitario donde escribo, está la sangre aquella y mi cara en ella untada y la vieja del tambo y la jornada y mi hermano que llora y mi madre muerta.

¡Oh noche de pesadilla, en esa inolvidable choza, en que la imagen de mi madre muerta alternó, entre forcejeos de extraños hilos, sin punta, que se rompían luego de sólo ser vistos, con la de Ángel, que lloraba!

Seguí ruta. Tras de una semana de trote por la cordillera y por tierras calientes de montaña y luego de atravesar el Marañón, una mañana entré en parajes de la hacienda. El nublado espacio reverberaba a saltos, con lontanos truenos y solanas fugaces.

Desmonté junto al bramadero del portón de la casa que da al camino. Llamé. Algunos perros ladraron en la calma apacible y triste de la fuliginosa montaña.

Una voz llamaba y contenía desde adentro a los mastines, entre el alerta gárrulo de las aves domésticas alborotadas. Esta voz pareció ser olfateada extrañamente por el fatigado y tembloroso solípedo, que estornudó repetidas veces, enristró casi horizontalmente las orejas hacia adelante, y, encabri-tándose, probó a quitarme los frenos de la mano. Al desplegarse, con medroso restallido, las gigantescas hojas del portón, aquella misma voz vino a pararse en mis propios veintiséis años totales y me dejó de punta a la Eternidad. Las puertas hicié- ronse a ambos lados.

¡Meditad brevemente sobre este suceso increíble, rompedor de las leyes de la vida y de la muerte, superador de toda posibilidad!

¡Mi madre apareció a recibirme!

—¡Hijo mío! —exclamó estupefacta—. ¿Qué es lo que veo, Señor de los Cielos?

¡Mi madre! Mi madre en alma y cuerpo. ¡Viva! Y con tanta vida, que sentí ante su presencia, asomar por las ventillas de mi nariz, dos desolados granizos de decrepitud, que luego fueron a caer y pesar en mi corazón, hasta curvarme senilmente, como si, a fuerza de un fantástico trueque de destinos, acabase mi madre de nacer y yo viniese, en cambio desde tiempos tan viejos, que me daban una emoción paternal respecto de ella.

Sí. Mi madre estaba allí. Vestida de negro unánime. Viva. Ya no muerta. ¿Era posbile? No. No era posible. No era mi madre esa señora. No podía serlo.

—¡Hijo de mi alma!— rompió a llorar mi madre y corrió a estrecharme contra su seno, con ese frenesí y ese llanto de dicha con que siempre me amparó en todas mis llegadas y mis despedidas.

El estupor me puso como piedra. La vi echarme sus brazos adorados al cuello, besarme ávidamente y sollozar sus mimos y sus caricias, que ya nunca volverán a llover en mis entrañas. Tomóme luego bruscamente el impasible rostro a dos manos, y miróme así, cara a cara, acabándome a preguntas.

Por fin, enfoqué todas las dispersadas luces de mi espíritu, e hice entonces comparecer a esa maternidad ante mi corazón, dándola un grito mudo y de dos filos en toda su presencia. ¡Oh el primer quejido del hijo, al ser arrancando del vientre de la madre, con el que parece indicarla que ahí va vivo por el mundo y darla, al mismo tiempo, una guía y una señal para reconocerse entrambos por los siglos de los siglos! Y gemí ante mi madre:

—¡Nunca! ¡Nunca! Mi madre murió hace tiempo. No puede ser…

Ella incorporóse espantada ante mis palabras y como dudando de si yo era yo. Volvió a estrecharme entre sus brazos, y ambos seguimos llorando llanto que jamás lloró ni llorará ser vivo alguno.

Y aquí las manchas de sangre que advirtiera en mi rostro, en el bohío pasaron por mi mente como signos de otro mundo.

—¡Hijo de mi corazón! ¡Ven a mis brazos! Pero ¿qué?.. ¿No ves que soy tu madre? ¡Mírame! ¡Mírame bien! ¡Pálpame, hijo mío! ¿Acaso no lo crees?

Contempléla otra vez. Palpé su adorable cabecita enca-necida. Y nada. Yo no creía nada.

—Sí, te veo —respondí— te palpo. Pero no creo. No puede suceder tanto imposible.

¡Y me reí con todas mis fuerzas!

Originalmente publicada en 1923.

[Versión corregida en el “Manuscrito Couffon”, 1994]

2 comentarios para “Más allá de la vida y de la muerte”