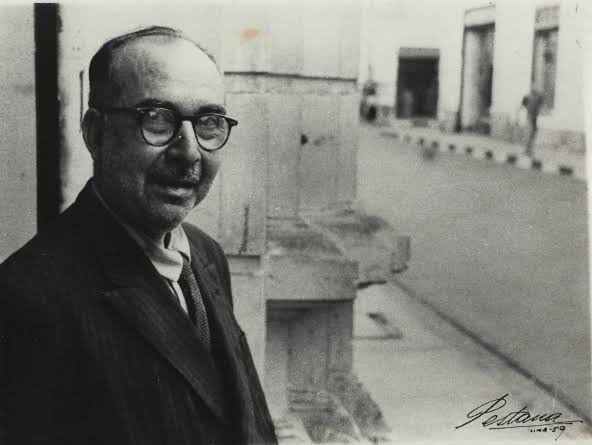

Por:

Martín Adán

Mi primer amor tenía doce años y las uñas negras. Mi alma rusa de entonces, en aquel pueblecito de once mil almas y cura publicista, amparó la soledad de la muchacha más fea con un amor grave, social, sombrío que era como una penumbra de sesión de congreso internacional obrero. Mi amor era vasto, oscuro, lento, con barbas, anteojos y carteras, con incidentes súbitos, con doce idiomas, con acechos de la policía, con problemas de muchos lados. Ella me decía, al ponerse en sexo: Eres un socialista. Y su almita de educanda de monjas europeas se abría como un devocionario íntimo por la parte que trata del pecado mortal.

Mi primer amor se iba de mí, espantada de mi socialismo y mi tontería. «No vayan a ser todos socialistas…». Y ella se prometió darse al primer cristiano viejo que pasara, aunque éste no llegará a los doce años. Sólo yo, me aparté de los problemas más sumos y me enamoré verdaderamente de mi primer amor. Sentí una necesidad agónica toxicomíaca, de inhalar, hasta reventarme los pulmones, el olor de ella; olor de escuelita, de tinta china, de encierro, de sol en el patio, de papel del estado, de anilina, de tocuyo vestido a flor de piel. –Olor de la tinta china, flaco y negro; –casi un tiralíneas de ébano, fantasma de vacaciones… Y esto era mi primer amor.

Mi segundo amor tenía quince años de edad. Una llorona con la dentadura perdida, con trenzas de cáñamo, con pecas en todo el cuerpo, sin familia, sin ideas, demasiado futura, excesivamente femenina… Fui rival de un muñeco de trapo y celuloide que no hacía sino reírse de mí con una bocaza pilluela y estúpida. Tuve que entender un sinfín de cosas perfectamente ininteligibles. Tuve que decir un sinfín de cosas perfectamente indecibles. Tuve que salir bien en los exámenes, con veinte –nota sospechosa, vergonzosa, ridícula; una gallina delante de un huevo. –Tuve que verla a ella mimar a sus muñecas. Tuve que oírla llorar por mí. Tuve que chupar caramelos de todos los colores y sabores. Mi segundo amor me abandonó como en el tango. Un malevo…

Mi tercer amor tenía los ojos lindos y las piernas muy coquetas, casi cocotas. Hubo que leer a Fray Luis de León y a Carolina Invernizzio. Peregrina muchacha, no se por qué se enamoró de mí. Me consolé de su decisión irrevocable de ser amiga mía después de haber sido casi mi amante, con las doce faltas de ortografía de su última carta.

Mi cuarto amor fue Catita.

Mi quinto amor fue una muchacha sucia con quien pequé casi en la noche, casi en el mar. El recuerdo de ella huele como ella olía, a sombra de cinema, a perro mojado, a ropa interior, a pan caliente, olores superpuestos y en si mismos, individualmente, casi desagradables, como las capas de las tortas, jengibre, merengue, etcétera. La suma de olores hacía de ella una verdadera tentación de seminarista. Sucia, sucia, sucia. Mi primer pecado mortal.

He recibido carta de Catita. Nada me dice en ella sino quiere verme con la cara triste. Es una carta larga, temblona, en la que una muchacha núbil tira de las orejas al amor con los dedos tan seguros, tan lentos, tan cirujanos que para la tortura tienen las mujeres desde los quince años hasta el primer parto. Mujeres hay que no llegan a concebir nunca, y éstas son el terror de la muerte, quien para llevarlas al otro mundo, tiene que luchar con ellas a brazo partido, sin esperanza de no salir con los huesos del esqueleto horriblemente arañado. Las solteras mueren heroicamente.

La carta de Catita huele a soltería –a incienso, a flores secas, a jabón, a yeso, a botica, a leche–. Soltería emblemática con gafas de concha y un dedo índice tieso. Un moño de tinta azul culmina el aspecto –siempre inevitablemente parcial–. Un fardelillo lame el perfume austero que exhalan las blondas de la blusa. Y una blusa de telas poéticas –batita de madapolán–. Y, además, como detalle indispensable, una cara larga cuyas facciones, duras y débiles a la vez, ásperas inútiles, hacen la cara de pliegues de linón. Quizá una lora que sabe la letanía lauretana. Quizá el retrato de un novio inverosímil. Quizá una obsesa manía de saberlo todo. Quizá una virtud coronada de espinas. Pero, Catita no ha llegado todavía a los quince años. La verdad, sus dedos no tiene por que saber tirar de la orejas. ¿Quién sabe si ya algún muchacho piensa en casarse con ella–, locura de amor–? Catita, catadora de mozos, mala mujer que a los quince años mal cumplidos, ya tienes las manos solteronas… Solterona británica, experta de motores de explosión, sección de propaganda, un hombre raro y corto, unas manos secas y venudas… ¿Así quisiera ser, Catita? ¿Qué he de hacer con tu carta? A esta hora me es imposible de toda imposibilidad, entristecerme. Yo soy feliz a esta hora; –es un hábito mío. Un bote pescador a la altura de Miraflores, saluda con el pañuelo blanco de su vela, tan inútil en esta atmósfera inmóvil, linda, casi pintada. Ese saludo es un saludo a nadie, y esa alegría de disparate, de pequeñez de retorno, de humildad… –Mi cigarrillo tira admirablemente, y es júbilo de fuego párvulo, con pelotas y aro minúsculo y azules; y es la paz campesina de un olor de rastrojo quemado. ¿Ves, Catita? Tú no ves nada porque no estás conmigo en el malecón, pero yo te juro que es así. A mí, en la tarde, frente al mar, el alma se me pone buena, chica, tonta, humana, y se me alegra con los botes pescadores que despliegan la broma de sus velas, y con la candela del cigarrillo–, chiquitín colorado que pierde la cabeza en una juguetería azul. Y las altas gaviotas–, moscas negras en el tazón de leche aguada del cielo– me dan ganas de espantarlas con las manos, cuando yo tenía cinco años y no quería beber mi leche, ahogada en ella las moscas que atrapaba con la cuchara –red apretada por la luz hasta endurecerse–, y las moscas de la leche se volvían hélices. Y ahora.

Ella era una brava catadora de mozos. Todos nosotros hubimos de rodar la cabeza por sobre su pechito duro y redondo. Así, de este amor inevitable; hacíamos unjera–: «Cuando yo me enamoraba de Catita»… Pero era Catita quien nos enamoraba a nosotros. Al mirar, guiñaba ella los ojos sin advertir. Sus ojos, redondos como toda ella… Y el nombre no la decía bien. Esa «i» antepenúltima la alargaba, la ensombrecía, la alejaba –a ella, próxima, redonda, alegre. Y, sobre todo, enamoradiza. Catalina es un nombre gótico; hace pensar en ojivas lívidas de crepúsculo, en fuentes de bronce musgoso, héticos burgos renanos, en moñosos cinturones de castidad… Y Catita era una ventana rubia de melodía, una pila de cemento blanco, moderna, pulcrísima; un sombrillón de trapo para la playa; un lazo loco de colegiala… Lalá, he aquí su nombre de ella. Pero Lalá era una chica desvelada y rápida. Lalá, Lalá, Lalá… Corazón blando, y ojos de muñeca, y cara de risa. Ramón se arrojó en Catita como una nadadora en el mar–; de abajo arriba, primero las manos; después, la cabeza; por fin, los pies, flexionados, destalonados. En el plano del mes de enero –ensebado todavía con sucias nubes frías– quedó Ramón en cielo, en aire, en medio, en equilibrio, en ropa de baño, a la punta, con cien muchachos trémulos detrás que le apuraban, sobre Catita, mar, Ramón cayó mal–, de barriga, de bruces, esperándonos a todos nosotros, desprevenidos, observadores. Catita, mar para bañarse a las doce del día con el sol tontonazo en la cabeza –mariposa disecada, serojo ictérico o amarillo gorro de jebe. –Catita, mar con olas porque no haya viejas, porque haya muchachos… Catita, mar redondo encerrado en un muelle semicircular, embanderado de ciudades… Catita, límite sutil entre la mar alta y la mar baja… Catita, mar sumiso a la luna y a los bañistas… Catita, mar con luces, con caracoles, con botecillos panzudos, mar, mar, mar… O amor también en que no había viejas, ni sombrerazos de paja, ni consejos, ni persignaciones… Catita, amor, con esperanzas lentas y gordas, amor que con la luna baja y sube, amor redondo, amor próximo, amor para sumergirse en él con los ojos abiertos, amor, amor, amor… Catita, mar de amor, amor de mar. Catita, cualquier cosa y ninguna cosa… Catita–, todas las vocales, apareciendo ella, cabal, íntegra, en cuerpo y alma en la a y desapareciendo poco a poco, rasgo a rasgo, en las otras–; en la e, tierna y boba; en la i, flaca y fea; en la o, casi ella, pero no…; Catita es honesta y bonita; en la u, cretina, albina… Catita, –algunas consonantes–, parecida a la b en las manos, a la n en los ojos, a la r en el andar, a la ñ en el carácter, a la k en el genio, a la s en la mala memoria, a la z en la buena fe… Catita, campo redondo en el mar, beso redondo en el amor… Catita, sonido, signo… Catita, una cosa cualquiera y la contraria precisamente. .. Catita, al fin y al cabo, una linda muchacha, verdadera, viva, coqueta como ella sola… Cogerla era tan imposible como comprimir con la yema del índice el chorro de agua en la boca de un caño grande–; carne dura al tacto por la presión, carne que se escapaba por los resquicios de la uña, por las rayas de la piel; que nos saltaba a la cara; que, si se deposita en un recipiente, quieta, era sino luz densa, agua que se podía beber y en la que se podían echar barquillos de papel. Agua, agua, agua. Y, al fin y al cabo, una linda muchacha enamoradiza, catadora de mozos, Catita..

Fragmento de: «La casa de cartón» de Martín Adán (Peisa, 1982)

¡Formidable!