Mi compañero y yo luchábamos sistemáticamente contra la molicie. Sabíamos muy bien que ella era poderosa y que se adueñaba fácilmente de los espíritus de la casa. Habíamos observado cómo, agazapada en las comidas fuertes, en los muelles sillones y hasta en las melodías lánguidas de los boleros, aprovechaba cualquier instante de flaqueza para tender sobre nosotros sus brazos tentadores y sutiles y envolvernos suavemente, como la emanación de un pebetero.

Había, pues, que estar en guardia contra sus asechanzas; había que estar a la expectativa de nuestras debilidades. Nuestra habitación estaba prevenida, diríase exorcizada contra ella. Habíamos atiborrado los estantes de libros, libros raros y preciosos que constantemente despertaban nuestra curiosidad y nos disponían al estudio. Habíamos coloreado las paredes con extraños dibujos que día a día renovábamos para tener siempre alguna novedad o, por lo menos, la ilusión de una perpetua mudanza. Yo pintaba espectros y animales prehistóricos, y mi compañero trazaba con el pincel transparentes y arbitrarias alegorías que constituían para mí un enigma indescifrable. Teníamos, por último, una pequeña radiola en la cual en momentos de sumo peligro poníamos cantigas gregorianas, sonatas clásicas o alguna fustigante pieza de jazz que comunicara a todo lo inerte una vibración de ballet.

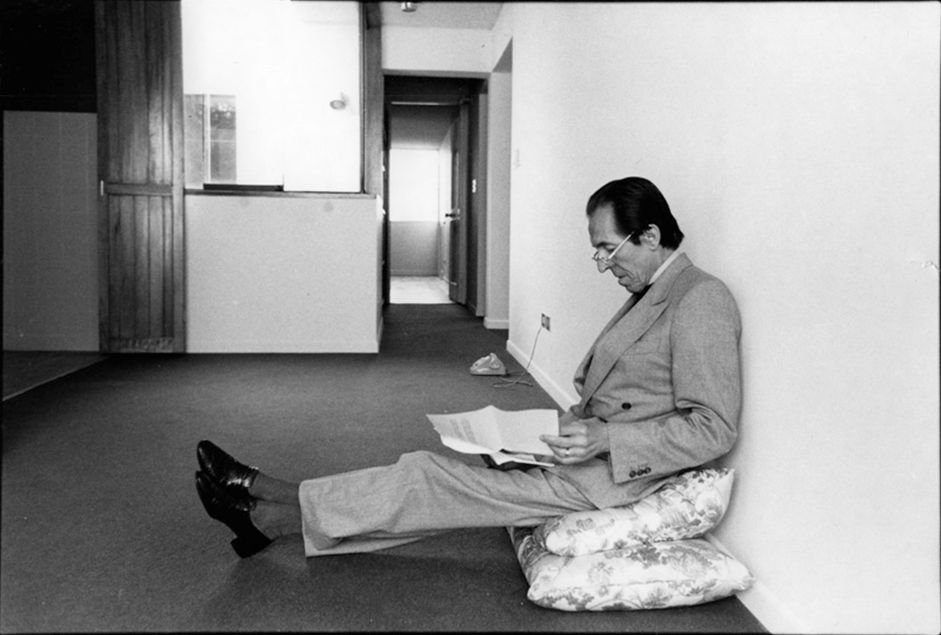

A pesar de todas esas medidas no nos considerábamos enteramente seguros. Era a la hora de despertarnos, cuando las golondrinas (¿eran las golondrinas o las alondras?) nos marcaban el tiempo desde los tejados, el momento en que se iniciaba nuestra lucha. Nos provocaba correr la persiana, amortiguar la luz y quedarnos tendidos sobre las duras camas, dulcemente mecidos por el vaivén de las horas. Pero estimulándonos recíprocamente con gritos y consejos, saltábamos semidormidos de nuestros lechos y corríamos a través del corredor caldeado hasta la ducha, bajo cuya agua helada recibíamos la primera cura de emergencia. Ella nos permitía pasar la mañana con ciertas reservas, metidos entre nuestros libros y nuestras pinturas. A veces, cuando el calor no era muy intenso salíamos a dar un paseo entre las arboledas; viendo a la gente arrastrarse penosamente por las calzadas, huyendo también de la molicie, como nosotros. Después del almuerzo, sin embargo, sobrevenían las horas más difíciles y en las cuales la mayoría de nuestros compañeros sucumbían. Del comedor pasábamos al salón y embotados por la cuantiosa comida caíamos en los sillones. Allí pedíamos café, antes que los ojos se nos cerraran, y gracias a su gusto amargo y tostado, febrilmente sorbido, podíamos pensar lo elemental para mantenernos vivos. Repetíamos el café, fumábamos, hojeábamos por centésima vez los diarios, hasta que la molicie hacía su ingreso por las tres grandes ventanas asoleadas. Poco a poco disminuía el ritmo de los coloquios; las partidas de ajedrez se suspendían, el humo iba desvaneciéndose, el radio sonaba perezosamente y muchos quedaban inmóviles en los sillones, un alfil en la mano, los ojos entrecerrados, la respiración sofocada, la sangre viciada por un terrible veneno. Entonces, mi compañero y yo huíamos torpemente por las escaleras y llegábamos exhaustos a nuestro cuarto, donde la cama nos recibía con los brazos abiertos y nos hacía brevemente suyos.

A esta hora, tal vez, fuimos en alguna oportunidad presas de la molicie. Recuerdo especialmente un día en que estuve tumbado hasta la hora de la merienda sin poder moverme, y más aún, hasta la hora de la cena, hora en que pude levantarme y arrastrarme hasta el comedor como un sonámbulo. Pero esto no volvió a repetirse por el momento. Aún éramos fuertes. Aún éramos capaces de rechazar todos los asaltos y llenar la tarde de lecturas comunes; de glosas y de disputas, muchas veces bizantinas, pero que tenían la virtud de mantener nuestra inteligencia alerta.

A veces alguno de ellos se aproximaba a su ventana y miraba el patio y nos veía a nosotros. Luego de hacernos un gesto vago, que podía interpretarse como un signo de complicidad en el sufrimiento, regresaba a su lecho, bebía lentos jarros de agua y, envuelto en sus sábanas como en su sudario, proseguía su descomposición.

A veces, hartos de razonar, nos aproximábamos a la ventana que se abría sobre un gran patio, al cual los edificios volvían la intimidad de sus espaldas. Veíamos, entonces, que la molicie retozaba en el patio, bajo el resplandor del sol y, reptando por las paredes, hacía suyos los departamentos y las cosas. Por las ventanas abiertas veíamos hombres y mujeres desnudos, indolentemente estirados sobre los lechos blancos, abanicándose con periódico. A veces alguno de ellos se aproximaba a su ventana y miraba el patio y nos veía a nosotros. Luego de hacernos un gesto vago, que podía interpretarse como un signo de complicidad en el sufrimiento, regresaba a su lecho, bebía lentos jarros de agua y, envuelto en sus sábanas como en su sudario, proseguía su descomposición. Este cuadro al principio nos fortalecía porque revelaba en nosotros cierta superioridad. Mas, pronto aprendimos a ver en cada ventana como el reflejo anticipado de nuestro propio destino y huíamos de ese espectáculo como de un mal presagio. Habíamos visto sucumbir, uno por uno, a todos los desconocidos habitantes de aquellos pisos, sucumbir insensiblemente, casi con dulzura, o más bien, con voluptuosidad. Aun aquellos que ofrecieron resistencia —aquel, por ejemplo, que jugaba solitarios o aquel otro que tocaba la flauta— habían perecido estrepitosamente.

La poca gente que disponía de recursos —nosotros no estábamos en esa situación— se libraban de la molicie abandonando la ciudad. Cuando se produjeron los primeros casos improvisaron equipajes y huyeron hacia las sierras nevadas o hacia las playas frescas, latitudes en las cuales no podía sobrevivir el mal. Nosotros en cambio, teníamos que afrontar el peligro, esperando la llegada del otoño para que extendiera su alfombra de hojas secas sobre los maleficios del estío. A veces, sin embargo, el otoño se retrasaba mucho, y cuando llegaban los primeros cierzos, la mayoría de nosotros estábamos incurablemente enfermos, completamente corrompidos para toda la vida.

Las siete de la noche era la hora más benigna. Diríase que la molicie hacía una tregua y abandonando provisoriamente la ciudad, reunía fuerzas en la pradera, preparándose para el asalto final. Éste se producía después de la cena, a las once de la noche, cuando la brisa crepuscular había cesado y en el cielo brillaban estrellas implacablemente lúcidas. A esta hora eran también, sin embargo, múltiples las posibilidades de evasión. Los adinerados emigraban hacia los salones de fiesta en busca de las mujerzuelas para hallar, en el delirio, un remedio a su cansancio. Otros se hartaban de vino y regresaban ebrios en la madrugada, completamente insensibles a las sutilezas de la molicie. La mayoría, en cambio se refugiaba en los cinematógrafos del barrio, después de intoxicarse de café. Los preparativos para la incursión al cine eran siempre precedidos de una gran tensión, como si se tratara de una medida sanitaria. Se repasaban los listines, se discutían las películas y pronto salía la gran caravana cortando el aire espeso de la noche. Muchos, sin embargo, no tenían dinero ni para eso y mendigaban plañideramente una invitación, o la exigían con amenazas a las que eran conducidos fácilmente por el peligro en que se hallaban. En las incómodas butacas veíamos tres o cuatro cintas consecutivas, con un interés excesivo, y que en otras circunstancias no tendría explicación. Nos reíamos de los malos chistes, estábamos a punto de llorar en las escenas melodramáticas, nos apasionábamos con héroes imaginarios y había en el fondo de todo ello como una cruel necesidad y una común hipocresía. A la salida frecuentábamos paseos solitarios, aromados por perfumes fuertes, y esperábamos en peripatéticas charlas que el alba plantara su estandarte de luz en el oriente, signo indudable de que la molicie se declaraba vencida en aquella jornada.

Al promediar la estación la lucha se hizo insostenible. Sobrevinieron unos días opacos, con un cielo gris cerrado sobre nosotros como una campana neumática. No corría un aliento de aire y el tiempo detenido husmeaba sórdidamente entre las cosas. En estos días, mi compañero y yo, comprendimos la vanidad de todos nuestros esfuerzos. De nada nos valían ya los libros, ni las pinturas, ni los silogismos, porque ellos a su vez estaban contaminados.

Comprendimos que la molicie era como una enfermedad cósmica que atacaba hasta a los seres inorgánicos, que se infiltraba hasta en las entidades abstractas, dándoles una blanda apariencia de cosas vivas e inútiles.

La residencia, piso por piso, había ido cediendo sus posiciones. La planta inferior, ocupada por la despensa y la carbonería, fue la primera en suspender la lucha. Las materias corruptibles que guardaba —pilas de carbón vegetal, víveres malolientes— fueron presas fáciles del mal. Luego el mal fue subiendo, inflexiblemente, como una densa marea que sepultara ciudades y suspendiera cadáveres. Nosotros, que ocupábamos el último piso, organizamos una encarnizada resistencia. Nuestro reducto fue un pequeño y anónimo cantar de gesta. Abriendo los grifos dejamos correr el agua por los pasillos e infiltrarse en las habitaciones. En una heroica salida regresamos cargados de frutas tropicales y de palmas, para morder la pulpa jugosa o abanicarnos con las hojas verdes. Pero pronto el agua se recalentó, las palmas se secaron y de las frutas sólo quedaron los corazones oxidados. Entonces, desplomándonos en nuestras camas, oyendo cómo nuestro sudor rebotaba sobre las baldosas, decidimos nuestra capitulación. Al principio llevamos la cuenta de las horas (un campanario repicaba cansadamente muy cerca nuestro, ¿quién lo tañería?), la cuenta de los días, pero pronto perdimos toda noción del tiempo. Vivíamos en un estado de somnolencia torpe, de embrutecimiento progresivo. No podíamos proferir una sola palabra. Nos era imposible hilvanar un pensamiento. Éramos fardos de materia viva, desposeídos de toda humanidad.

¿Cuánto tiempo duraría aquel estado? No lo sé, no podría decirlo. Sólo recuerdo aquella mañana en que fuimos removidos de nuestros lechos por un gigantesco estampido que conmovió a toda la ciudad. Nuestra sensibilidad, agudizada por aquel impacto, quedó un instante alerta. Entonces sobrevino un gran silencio, luego una ráfaga de aire fresco abrió de par en par las ventanas y unas gotas de agua motearon los cristales. La atmósfera de toda la habitación se renovó en un momento y un saludable olor de tierra humedecida nos arrastró hacia la ventana. Entonces vimos que llovía copiosa, consoladoramente. También vimos que los árboles habían amarilleado y que la primera hoja dorada se desprendía y después de un breve vals tocaba la tierra. A este contacto —un dedo en llaga gigantesca— la tierra despertó con un estertor de inmenso y contagioso júbilo, como un animal después de un largo sueño, y nosotros mismos nos sentimos partícipes de aquel renacimiento y nos abrazamos alegremente sobre el dintel de la ventana, recibiendo en el rostro las húmedas gotas del otoño.

(Madrid, 1953)