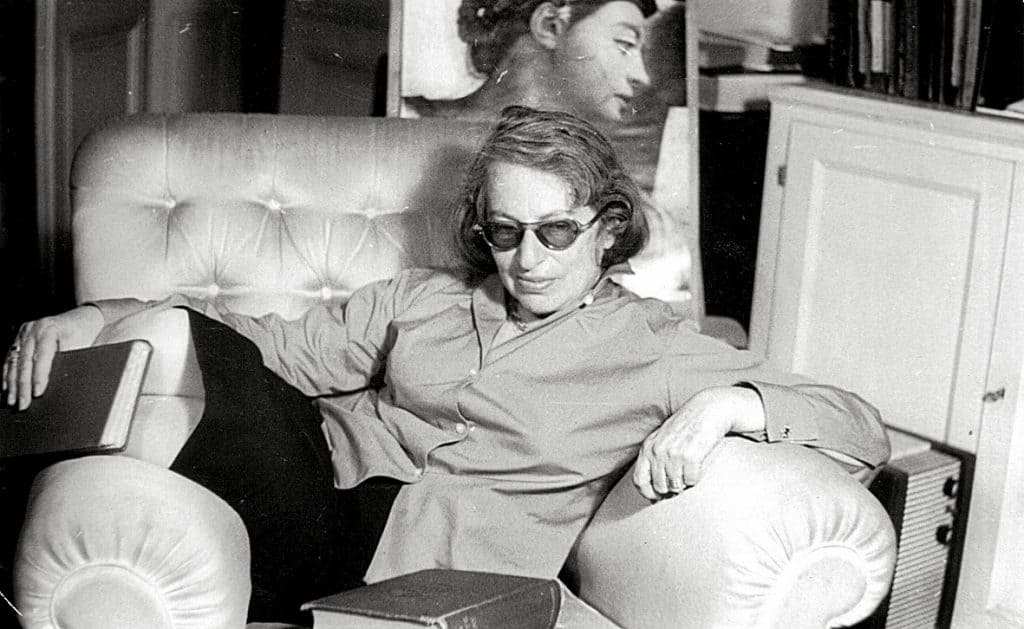

Por Silvina Ocampo

Desde hacía quince años Mlle. Dargére tenía a su cargo una colonia de niños débiles que había sido fundada por una de sus abuelas. La casa estaba situada a la orilla del mar y ella desde su juventud había vivido en la parte lateral del asilo, en el último piso de la torre.

En los primeros tiempos vivía en el primer piso, pero de noche en los vidrios de la ventana se le aparecía la cabeza de un hombre en llamas. Una cabeza espantosamente roja, pegada al vidrio como las pinturas de los vitraux. Se mudó al segundo piso: la misma cabeza la perseguía. Se mudó al tercer piso: la misma cabeza la perseguía; se mudó de todos los cuartos de la casa con el mismo resultado.

Mlle. Dargére era extremadamente bonita y los chicos la querían, pero una preocupación constante se le instaló en el entrecejo en forma de arrugas verticales que estropeaban un poco su belleza. Sus noches se llenaban de insomnios y en sus desvelos oía los coros de los sueños de los niños subir, con blancura de camisón, de los dormitorios de veinte camas en donde depositaba besos cotidianos.

Las mañanas eran diáfanas a la orilla del mar; los chicos salían todos vestidos con trajes de baño demasiado largos que se enredaban en las olas. No era la culpa de los trajes, pensaba Mlle. Dargére apoyada contra la balaustrada de la terraza; los chicos no podían usar sino trajes hechos a medida, para no quedar ridículos. Tenían un bañero negro que los mortificaba diariamente con una zambullida dolorosa, que lo resguardaba a él sólo, cuidadosamente, de las olas. Pero ella no podía oír llorar a los chicos y se acordaba del suplicio de los baños con bañeros en su infancia, que habían llenado su vida de sueños eternos de maremotos.

Se bañaba de tarde con el agua a la altura de las rodillas, cuando la playa estaba desierta; entonces llevaba a veces un libro que no leía y se acostaba sobre la arena después del baño; era el único momento del día en que descansaba. Era la madre de ciento cincuenta chicos pálidos a pesar del sol, flacos a pesar de la alimentación estudiada por los médicos, histéricos a pesar de la vida sana que llevaban.

Mlle. Dargére derramaba su prestigio de belleza sobre ellos. Su proximidad los serenaba un poco y los engordaba más que los alimentos estudiados por los mejores médicos, pero la cabeza del hombre en llamas seguía de noche en la ventana hasta que llegó a ser una horrible cosa necesaria que se busca detrás de las cortinas.

Una noche no durmió un solo minuto; la cabeza estaba ausente, la buscó detrás de las cortinas, y la desveló esta vez la posibilidad de poder dormir tranquila: la cabeza parecía haberse perdido para siempre.

A la mañana siguiente, en los dormitorios, una extraña exasperación retenía a los chicos al borde de las lágrimas. Llantos contenidos se amontonaban en las bocas. Mlle. Dargére creyó ver un asilo de ancianos en traje de baño azul marino desfilando hacia la playa. Carolina, su preferida, la única que tenía un cuerpo capaz de rellenar el traje de baño, se escapó de entre sus brazos.

La playa esa mañana se llenó de llantos obscuros y atorados dentro de las olas.

Mlle. Dargére, después de apoyar su melancolía sobre la balaustrada, que fue como una despedida a la belleza, subió corriendo hasta el espejo de su cuarto. La cabeza del hombre en llamas se le apareció del otro lado; vista de tan cerca era una cabeza picada de viruela y tenía la misma emotividad de los flanes bien hechos. Mlle. Dargére atribuyó el arrebato de su cara a las quemaduras del sol que se derraman en líquidos hirvientes sobre las pieles finas. Se puso compresas de óleo calcáreo, pero la imagen de la cabeza en llamas se había radicado en el espejo.