Por Carlos Eduardo Zavaleta

Frente a éste mi último amo, me quedo en pie para no sentir de cerca su casa bonita y llena de ventanales y libros por todas partes, pero él me dice como nunca siéntate, Juana, vamos a hablar como amigos, ya van tres años que trabajas en mi casa; pero yo digo no, muchas gracias, estoy bien así no más. Me dice que olvide a mis otros patronos por malos y perversos. Dice que por ser jóvenes nos hemos llevado bien, siempre que yo haya cumplido con mis obligaciones de cocinera y lavandera. Es la tercera o cuarta vez que me regaña por contestarle mal a su mujer, tan linda que me asusta cuando la veo.

Mientras agacho la cabeza me está diciendo quién soy, cómo salí de Oxapampa hasta la cocina de mi primera ama ya muerta, cómo me sentí al dejar el monte y subir a esa casa con ruedas y ronquidos que sólo después supe llamar camión. Me cuenta hasta cómo, sin saberlo, yo estaba resentida de que mis padres me hubieran vendido por un corte de tocuyo de veinte soles. Lo dejo hablar: debe ser cierto lo que dice un maestro de colegio de Media como él. Después de todo, soy apenas una campa sin edad precisa aunque joven, sin una partida de bautismo o nacimiento, sin nadie más en el pueblo con mi forma de cabeza, cara y piernas. Dice que ha investigado bien toda mi vida antes de recibirme en su casa y enseñarme a leer y escribir tan bien como a cualquier señorita. Ahora eres otra, puedes pasar muy bien por mi sobrina —se sonríe—. Y te gusta leer revistas y periódicos más que a mi mujer. ¿Te acuerdas cómo llegaste..? Y sigue y sigue hablando como un loro: que lo haga si cree que va a cambiarme.

Pagaron por ti un corte de tocuyo de veinte soles en el mercado de Oxapampa —dice—; a tu lado se vendían plátanos para hacer pan, toda clase de yuca y tapioca, piñas y paltas mejores que las que llevan a Lima y unos monos chicos para comer, son ricos ¿verdad?, especialmente la cabeza que se chupa durante horas. Tú eras otro monito gritón y miedoso, escondido en los andrajos de tu madre. Claro que ella no te ofrecía en voz alta ni decía tu precio, pero los hombres de La Merced o San Ramón ya sabían cómo comprar niñas. Ella les pidió dos cortes de tocuyo o seis tarros de anilina alemana, o una lampa nueva, o dos machetes filudos y de buen tamaño, así fueran usados. Pero dos de esos mercachifles, que metían desafiantes las botas en el barro, le dijeron un corte de tocuyo o nada; y empezaron a irse para que tu madre te cargara y los siguiera, rogándoles que te compraran de una vez.

No te diste cuenta —sigue diciendo él—. En cosa de un rato ya estabas arriba en el camión de los mercachifles, sentada en la plataforma y mirando al cholito de diez años que se había puesto entre los chanchos y tú, para que no te comieran. Sin duda gritaste mucho viendo que tu madre te dejaba, pero eso pasaría pronto o jamás, como todo en el mundo. Con el camión en movimiento la tierra dio vueltas por primera vez para ti y el monte fue como un solo árbol, cortado en dos por la cicatriz del camino, sobre el que ya caían hojas y ramas para tratar de borrarlo. El cholito no entendió lo que pudiste hablar y tú creíste por un momento que los chanchos, nuevos para ti, conspiraban en su propio lenguaje; subiendo entre muchas vueltas, terminaste por gruñir como ellos y vomitar un embarrado de plátano y yuca que hizo fruncir la cara del chico que se alejó de ti.

Cada vez que el vómito te exprimía haciendo crecer de dolor tu cabeza, el camión se paraba, uno de los hombres abría la reja de atrás y los dos con el chico bajaban a un chancho gritón y lo vendían en una puerta, no por un corte de tocuyo sino por plata o billetes. Y otra vez la marcha, el vómito, los fuertes latidos dentro o fuera de la cabeza, y de nuevo un chancho menos que gruñía y pataleaba al despedirse. Y luego te quedaste solita en la plataforma, porque hasta el chico fue vendido en otra puerta (lo creíste así aunque sólo había vuelto a su casa después de trabajar). El camión entró por un camino muy largo lleno de gente y puertas, gente y puertas. En vez de chozas había unos grandes bultos techados para la gente, y por todas partes animales con ruedas como éste, o más pequeños, moviéndose y produciéndote un dolor en los ojos y el estómago. Así conociste La Merced. En la plaza te dejaron como en una jaula para que los curiosos te miraran, una campa, oh una campa del monte, sentadita en la plataforma, envuelta en la manta rota —lo único que te dejó tu madre—, y sin poder hablar, primero porque apenas estabas aprendiendo a hacerlo cuando empezó este viaje, y luego porque la boca de los curiosos era totalmente nueva y rara. Hasta que tus dueños los apartaron, subieron adelante, se movió el gran animal con ruedas y allá seguiste bajo el sol de la tarde por tierras que al fin se veían un poco entre los árboles. Era San Ramón, donde una banda de viejos y viejas se paseaba por la plaza y te descubrió en el camión, hasta que una pareja de ellos pagó el precio y te llevó a su cocina cuadrada y pequeñita, con el suelo lleno de hormigas y cruzado por los viajes de cuyes y conejos; te sentaste quieta como una gallina enferma, mirando el fogón de donde sabías que tarde o temprano vendría la comida.

Me río si cree él que sufro con su cuento; me río y me tomo feliz esa primera sopa que me dieron ahí en el suelo.

Después, cuando dijeron que mataste a la vieja, los guardias te preguntaron por qué la escogiste a ella y no a tu amo, un tinterillo famoso por sus maldades. Para mí es fácil de explicar: la vieja estuvo más cerca de ti que el otro y te insultó desde el primer día, molesta porque no entendías sus órdenes ni su mímica. Cuando abrió el pesebre con pocos chanchos, sin duda para enseñarte a darles de comer el sango, te fuiste derecho a dormir a ese lado; pero ella, con dos tirones de pelos, te volvió a la cocina para que los cuyes y conejos te enredaran las piernas con sus chillidos y vocecitas. Así comenzaron la muerte de la vieja, sus gritos señalándote el nombre de las cosas mientras ella cogía las cosas mismas en alto, metiéndotelas por los ojos; sus empujones en una dirección para que fueras en esa dirección; sus miradas furiosas sobre las ollas para que aprendieras cómo hacía los potajes; los golpes sobre ti y hasta sobre la escoba de ramas, si barrías mal; y los extraños modos de conectar ese demonio llamado plancha, que a veces podía servir para jugar con la ropa y a veces para quemarla tan bonito, haciéndole huecos en forma de plancha, y los huecos tan profundos que podían irse hasta el suelo, a través de la ropa y la mesa.

Al principio la vieja fue un solo grito que no paraba, un gusano en tus orejas. Con el tiempo su mirada no sólo fueron sus ojos huecos con otros ojos adentro, sino sus dientes medio quemados, su boca sin labios, su cuerpo deforme, barrigón y jorobado —ah, cómo te ríes ¿no?—, una maldición que te miraba de arriba abajo, día y noche. Y todo mezclado con los nombres raros que le ponía a las cosas y las órdenes absurdas de ir allá cuando te había mandado acá, de cocinar esto cuando te había dicho barre no más, o limpia, o plancha esa camisa del señor. La obedeciste, pero no como ella quería: metiste a la olla otro animal, quemaste una parte de la cocina. Su cara se encendió más que el fogón y te vino a quemar con un leño de la bicharra, y cuando caíste y te hiciste un ovillo en el suelo, el mismo bulto que formaste al llegar, una manchita miserable en la cocina…

¡Qué estará diciendo, habla muy rápido! ¿A qué hora vuelvo a mi cocina? Después dirá que soy demorona.

Ella llamó al viejo de su marido y te señaló echando espuma por la boca, hasta que el viejo se animó a probarte con los pies, y como estabas dura, te metió los zapatos en la barriga y las piernas. Esa fue la primera gran paliza, allá por 1945. ¿Me equivoco o no?

Si usted lo dice, así debe ser, señor.

Te quedó la lección aunque ella no lo soñara ¿verdad? Aprendiste el nombre de las cosas, una gran parte de lo que no debía hacerse, las costumbres del lavado en la acequia del pesebre, de ensuciarte y hacer del cuerpo sólo junto a las matas de chincho para el ají, de comer metiendo las manos en las ollas y consumirte de sueño frente al fogón, pero de pie, y sin doblar las rodillas.

Anda, sigue no más. ¿Ya te cansaste? ¿Adónde irás a parar?

Crecías y abultabas más cada semana, pero sólo supiste quién eras un domingo que la vieja se tardó en la calle y creíste entrar en su dormitorio, pero te metiste un buen trecho, casi un viaje, dentro del enorme espejo de su ropero: tenías la cabeza en forma de canoa, en tu cara se veían las líneas azules del tatuaje, tus dientes enfermos estaban muy flojos, tus pelos eran una cortina estilo reina Cleopatra, sí, sí, eso me dijo una vez que su mujer me pegó, para pasarme la mano: reina bien fregada y jodida como yo, seguiste mirando tu cara larga como un cuchillo, esos brazos largos de mono, esas piernas arqueadas de enana, al fin, al fin se atreve a insultarme, y aquellos zapatones de soldado que te hacían arrastrar los pies… Entre esos dos sitios, la cocina y el espejo del dormitorio, empezaste a contar los días sin saber todavía los números, así como tampoco sabías ver el reloj, ese aparatito brujo que estando lejos de la cocina tenía que ver con las ollas y con los puños de la vieja que te entraban por las costillas. Hasta que una mañana la cocina se te escapó corriendo y ya no pudiste volverla a su sitio. Se movía y te engañaba por todas partes. Creíste haber parado la olla de agua con agua, pero estaba seca y se partió sobre la candela en momentos de entrar la vieja; después le llegó el turno a la leche, otra agua que sin duda se había metido en la olla con su burra o vaca entera, se hinchó hasta arrojar la tapa, chasna y chasna como la misma fiebre de la vieja que ya había empezado a pegarte.

¡Bruta, animal, idiota!, gritó al preguntar qué tenías en la tercera olla. No supiste el nombre pero la abriste: de la carne de varios días que habías guardado para mordisquear solita salieron unos gusanos lindos, blancos y gordos, incapaces de molestar a nadie y mucho más tranquilos que los cuyes de la cocina. La vieja dio un nuevo grito y te echó a la cara esos pobres gusanos cuyos gemidos de dolor creíste oír. Y la carne estaba ahora por el suelo, con lo valiosa que era siempre para ti, y entonces hubo que darle su merecido con lo primero que hallaras, el cuchillo del tamaño de tu brazo manejado sólo para seguir el movimiento de la vieja, la invitación al cuchillo ¿invitación? ¿acaso es un baile? para unir a ambos como querían, junto a la paletilla, dos veces y nada más, porque el viejo, con la misma brujería del reloj, estando lejos descubrió lo que sucedía y llegó a tiempo o destiempo, imposible decirlo.

Fue la primera patrona que maté, digo por fin, empezando a sudar.

No la mataste de veras, la heriste, dice él. La mató su marido por no querer curarla hasta que la vieja reventó por la hemorragia del pulmón agujereado: el hombre ni siquiera pensó en llamar a un médico.

Estaba enamorado de una señorita joven y linda, digo.

Sí, sí, claro, y por eso divulgó la noticia de que su mujer estaba enferma de neumonía, de costado como le llaman acá, para decir unos días después que había muerto, y todavía la veló dos noches en ese pueblo donde no se necesita un certificado de defunción para enterrar a nadie. Después de todo le hiciste un gran favor y así el viejo pudo mudarse aquí a Tarma a empezar su nueva vida con la otra mujer.

Y en el velorio estaba esa señorita, le cuento yo, pero él ya lo sabía.

La que fue después tu ama, dice.

Tan suavecita y buena al comienzo que no soñé cómo cambiaría. Se lo juro.

Tenía sus planes y por eso empezó a congraciarse contigo: te pasó la mano por los pelos y cada domingo te llevó primero a misa y luego al mercado por las calles llenas de tiendas, las tiendas llenas de telas, las telas llenas de colores, los colores llenos de ojos que te miraban, ¡sigue, sigue, y yo llena de felicidad, sin pensar en ollas ni sopas!, y tú llevando las canastas por en medio de la gente, sin poder igualar el paso tan prosista de tu ama joven. Después de pasar ella, los ojos de los hombres te envolvían mareados como si también fueras alguien digna de admiración o envidia, mientras oías frases claras y fáciles, sin comprenderlas aún.

Mameta, mameta, la llamabas: ¿qui cosa is puta? ¿Alguito bueno como pan o ázucar?

¡Jajay, tarmeños, qué risa, igualito a lo que hablaba me está remedando!

¡Calla, cochina!, gritaba ella. ¿Quién te enseñó a decir eso?

Esos muchachos pasando ti luan decíu, constestabas tú.

¿A mí?, se sorprendía ella al comienzo, pero después largaba a reírse: A ver, a ver ¿qué has oído que me decían esta vez?, preguntaba.

Cololendo.

Soltaba la risa y pedía: A ver, dilo de nuevo.

Cololendo.

Culo lindo, pronunciaba ella despacio, al fruncir la boca como para un beso. Culo lindo: vamos, repite.

Cololendo.

Se apretaba el estómago de la risa, así como tú ahora, ya, ya, basta Juana, cómo nos divertimos ¿no?, y bueno, así fue tomándote confianza, recortándote ella misma el pelo, haciéndote cosquillas y regalándote sus trajes usados, sus zapatos de tacón alto adonde subirse era muy difícil, o llevándote a una casa que se llamaba cine y donde había un enredo de sombras, un hombre que venía a ti con una vela encendida por un pasadizo interminable, y detrás, en puntitas de pie, lo seguía un monstruo con los colmillos afuera, babeando porque ya iba a comérselo, y a tu lado tu patrona y un hombre gritaban cogidos de la mano y todos los niños del cine movían sus sillas chillando menos que tú: al caerse la vela, el monstruo apretó las manos sobre el cuello de todos y la gritería fue tal que debiste cerrar los ojos decidida a no abrirlos más, hasta que del fondo surgió la lindura de un río con sus orillas tejidas de árboles y te quedaste fría, sintiendo que eso eras tú, que de ahí venías, pero que ya era imposible volver, y seguiste mirando con fuerza en los ojos, dispuesta a volar y meterte ahí, aunque el río se fue y te quedaste con sed, sin comprender que tu ama en la oscuridad estaba comiéndose la boca de ese hombre y que se abrazaban hasta hacer crujir las sillas. Esa casa no se llamó para ti como se llamaba la película sino nada más que El río, y varias veces volviste con tu ama y el hombre desconocido, pero jamás viste de nuevo caer la vela ni la mano apretando todos los cuellos, ni el río o sus árboles que habían muerto para siempre, dejándote sola.

Se llamaba La venganza de no se quién, de un nombre raro, digo.

Una noche, después de lavar las ollas y ensartar el trozo de carne en el alambre a la intemperie, tendiste en el suelo tu cama de pellejos donde no tardarías en morir hasta resucitar mañana bien temprano. Empezaste a cantar no sabías qué, una larga canción que te obligaba a repetir los sonidos y volver sobre ellos varias veces, quizá algo que duraría horas y días. De repente se abre la puerta y entra algo así como el monstruo con la vela encendida; coges el hacha de partir la carne y sin duda diste un grito. Tu viejo patrón estaba ahí con el lamparín de querosene y finalmente te arrolló y te dejó sin hacha, cogiéndote de los pelos:

¿Dónde está mi mujer? ¡Tú lo sabes! ¿Con quién va al cine?

¡Uy, señor, casi me muero!, grito yo también, y empiezo a temblar como si viera otra vez al condenado. El viejo me quería matar, sí, sí, y yo entonces…

Al salir ya te había tirado al suelo con un par de puntapiés, te dejó ardiendo y latiendo el cuerpo con tanta fuerza que se te fue el sueño hasta la medianoche, cuando oíste gritar a la señora y nacieron otros ruidos salvajes allá en el dormitorio. Sonriendo, casi feliz de que a ella también la golpeara, te pusiste a dormir.

Ya quisiera, don. ¡Cómo se sabe que usted no estuvo ahí!

Bueno, como sea, a la mañana siguiente le tocó a la señora entrar en la cocina, transformada su cara preciosa por la tunda del viejo, ¡Tú se lo contaste! ¡Fuiste tú, campa del demonio!, chillaba, y se te fue encima. Por un rato pensaste en recoger el hacha, pero por la poca fuerza de sus manos cerraste la puerta para castigarla de arriba abajo, de atrás adelante, en medio de tantos pelos y ropas, tumbándola sobre tu cama de pellejos mientras lloraba como una criatura. Sabías que el viejo había salido y así nadie podía robarte esa felicidad. Te olvidaste, claro está, de los vecinos que oímos sus gritos de auxilio y rebuscamos por toda la casa para dar con la pobre, que más lloraba de susto que de dolor. Así, por fin, te conocí de cerca. Te había visto desde el día que llegaste ahí al lado y siempre te miré con curiosidad, no lo niego.

¿Por mi cabeza fea como un mate, por mis rayas pintadas en la cara, por mis piernas torcidas..?

No lo niego, porque eres campa y nada más, sin pensar en hacerte daño. Te veía comprar el pan, recibir la leche en tu olla o acompañar a tu ama a misa o al mercado. Esa vez te di de tomar un calmante y me quedé en la cocina a conversar contigo. ¿Te acuerdas? Los demás vecinos se fueron con el cuento de que eras una salvaje y que, si estuviste casi por matar a tu segunda ama, con toda seguridad que mataste a la primera.

Me acuerdo, pero usted me preguntaba tanto y yo tenía que cocinar.

Te vi hacer tan bien el locro de zapallo, hervir en su punto las ocas, resbalar tan bien con ceniza el mote de trigo o maíz, salar los jamones, lo más difícil para una cocinera, además de barrer la casa de arriba abajo, que desde ahí me dio la idea de traerte a mi casa.

Gracias por defenderme de los guardias, señor, pero usted sabe que tarde o temprano me iré.

También he pensado en eso. Quizá te vayas a Lima donde a lo mejor estudias para secretaria o te pones a trabajar en una tienda.

No se burle, don, no me engañe.

Y tú no me hagas pensar que eres tonta. ¿Por qué no te escapaste luego de la pelea con tu patrona? Otra empleada hubiera pensado que el viejo te mandaría en el acto a la cárcel, cosa que todos los vecinos dábamos por seguro. Habría sido algo normal, ¿no? ¿Por qué volviste?

Medio que me río cerrada la boca y mirando a otro lado.

¿Quién se burla de quién? Te diré yo por qué: el viejo no te denunció, aunque los guardias se lo pidieron, por miedo a que contaras cómo murió su primera mujer; y además, iba a premiarte por haberle dado una paliza a esta su segunda mujer que lo engañaba con el hombre del cine. Así, no te pasó nada, y desde entonces (yo te miraba por la ventana de mi casa) te lucías oronda por el patio, pasando el tiempo en peinarte y sacarte las liendres y en hacer primero tus cosas. El viejo debió tomar otra muchacha para la cocina y tú solamente lavarías la ropa, cantando en la acequia junto al pesebre. Fue ahí donde asustaste a una señora Bolaños ¿no?

Hoy sí me río de golpe, sin tiempo de taparme los poquitos dientes que me quedan.

No vi la escena pero la imagino, dice él. Tú y tu amiga la sirvienta de la señora Bolaños cantaban felices y lavaban la ropa de sus patronas, cuando la vieja Bolaños, esa flaca, ese hueso para perros, llega a la acequia y empieza a regañar a tu amiga porque se demora mucho, porque dejó cortarse la leche del día anterior, porque se agarró dos panes en vez de uno… Entonces le da un segundo para responder, pero, con el susto, a la india se le traba la lengua y sólo se cubre la cara con los brazos, esperando los golpes. Tienes la conciencia sucia y por eso tiemblas, dice ella. ¡Contéstame!, si bien la otra ya olvidó con los nervios de qué se trataba y vuelve a taparse la cara. Te frunces así para que digan que te pego ¿no?, grita después y le va a tirar de las trenzas cuando tú le das un empujón. Si le toca un pelo a mi amiga yo la mato, le dices tranquilamente. O sea que mejor váyase volando. Y te vuelves a la india para calmarla: No te asustes, Juana la Campa te vengará si algo te hacen. Con los ojos que se le salen la señora Bolaños retrocede y grita: ¿Y quién eres tú para defenderla? ¡Campa salvaje! ¡Con razón matas a tus patronas! ¡Campa salvaje!, pero ya lo dice saltando la pirca del pesebre y corriendo por la calle principal, perseguida por ti.

Se me fue la risa: con los puñetes bien cerrados me veo persiguiendo a esa vieja, pero también escapo de los guardias y de este mi nuevo amo que corre detrás: lo estoy oyendo.

Menos mal que ese día corrimos y eso fue todo ¿verdad, Juana? Te juro que para mí lo peor fue por la noche, cuando ya había creído que todos en el barrio dormiríamos en paz. Oí unos golpes raros en el suelo de tu casa (todo se oye de una pared a otra en las casas de Tarma) y después no solamente unos gritos de tu ama, sino gritos tuyos, cosa muy extraña, pues siempre he pensado que tú eres más valiente y aguantas más el dolor que cualquier hombre. Me vestí y corrí como un loco. Sin tocar el portón subí a oscuras por el lado del pesebre y entré igualito que un ladrón; en la cocina no estabas ni tampoco en la sala. Me metí corriendo en el dormitorio, como si hubiera mucho sitio para correr, y te hallé, ¿recuerdas? con las manos cubriendo tus ojos, espantada de los hachazos que tu ama joven y bonita, pero convertida en un monstruo, le daba al viejo en la cama, al viejo que ya estaba muerto y que ella seguía despedazando entre manchas de sangre, una lluvia increíble que también me hizo gritar. Y luego te entregó el hacha y te pidió a voces: ¡Dale tú también! ¡Te pagaré, Juana! ¡Dale tú también! ¡Mátalo, por favor!

Suerte que usted vio la verdad, digo, temblando y sudando otra vez; el pueblo entero iba a lincharme cuando ella dijo que yo lo había matado. Ya era una costumbre decir que todo lo malo lo hacía yo, Juana la Campa.

Parece mentira que hayan pasado varios años de eso, que tú tengas más de veinte y que yo siga enseñando en el mismo colegio, casado y con un hijo. Estamos viejos ¿no, Juana?

Yo sí y hasta sin dientes, pero usted nunca, señor, digo. Por usted no pasan los años; se le ve menor que yo.

Ya te haré componer esas muelas podridas desde tu niñez, si tú me haces un gran servicio, dice él. Mira que te he defendido de los guardias y te he enseñado a hablar, leer y escribir como a una señorita.

¿Cuál servicio, don?

Sé que hace tiempo quieres irte de mi casa aunque no lo digas. Quizá sólo esperes que arregle tus papeles, tu partida de bautismo y lo demás, para luego escaparte a Lima el rato menos pensado.

Agacho los ojos pasando la lengua por mis encías duras como callos.

No te reprocho nada, pero debo viajar urgente a Lima para asuntos de mi trabajo y no voy a dejar solos a mi mujer y mi hijo, sin nadie que les cocine, lave y planche. Solamente dos meses, Juana; después vuelvo, arreglo tus papeles y te vas adonde te dé la gana. ¿Qué dices?

Mejor no se vaya, don.

Es que debo ir de todos modos.

Pero mejor sería…

Tengo que hacerlo.

Si es así está bien, señor.

Se queda asustado del poco rato que le costó convencerme y me mira dos y tres veces, pero al fin me da la mano diciendo que hemos sellado un compromiso y me deja ir después de tenerme una hora parada en su escritorio lleno de ventanales y libros.

Estoy cansada al volver a la cocina, pero todavía hay que lavar las ollas, secar los platos y cubiertos uno por uno, quitar la ropa de los cordeles del patio, echarle harta agua al filtro de piedra. Casi me muevo dormida poniendo la mesa con las tazas del desayuno de mañana. Eso sí, trato de abrir bien los ojos al devolver a su sitio los biberones del chiquito, que ya he roto muchos y no quiero más líos con su madre. Por poco llego gateando a mi cama en el suelo: tengo más de veinte años como él dice, y hablo y escribo como una señorita, pero mi cama sigue siendo de inmundos pellejos llenos de pulgas, hormigas y arañas. Me quito el traje regalado por ella y en vano pretendo dormir con el discurso del señor en mis oídos, con el servicio que debo hacerle. Dos meses sin él, y yo sola frente a su mujer bonita y limpia, blanca igual que una sábana, sus pelos negros como la noche, su boca tan feliz cuando lo mira y sus dientes tan bestias cuando me apuntan y odian, mientras sus ojos se queman de veras en la luz. Y a cada rato empujándome con sus uñas que rasgan. ¡Cuántas veces no le habré oído reírse de mi cabeza larga como un chiclayo, de mis colmillos de Drácula (así los llama), de mi tatuaje de chuncha! La soporto porque mi marido la está estudiando, les dice ella a sus amigas; sólo por eso. La estudia para escribir una tesis sobre la conducta de los campas. Por mí la botaría mañana mismo y me buscaría una menos salvaje y más limpia. Y sus amigas se ríen sin preguntar, eso no, si alguna vez me han pagado un sueldo que no sea un traje viejo o una propina que me da justo para la cazuela del cine, ahí donde sólo suben los hombres.

Quiero dormir, pero también hay que levantarse y resolver esto cuanto antes. No hay tiempo para caerse de sueño. Me visto de nuevo y muy calladita porque mi patrón sabe todo lo que sucede en la casa, día y noche. A él nadie lo engaña. Vestirme en silencio, recoger mi atadito de ropa que por años me ha esperado ahí, bajo el fogón, y escaparme con los zapatos viejos (también regalados por ella) en la mano para no quedarme a solas con su mujer.

Me falta muy poco: apenas cruzar medio patio, quitar el pestillo, abrir y juntar el portón y echarme a correr hasta el mercado donde siempre hay camiones para Lima. Pero, ¿no ve?, ya él se dio cuenta. Ha prendido su luz y grita: ¿Eres tú, Juana? Sigo mi camino rogando que todavía tarde en vestirse, pero justo he llegado al Club Social Tarma cuando lo veo corriendo con zapatillas y bata. Me da pena porque va a resfriarse con lo delicadito que es. Corro lo más que puedo, segura de ganar, fuerte como soy, pero él es tan decidido que hace un gran esfuerzo y ya me pisa los talones.

Un trecho más arriba está la plaza de armas llena de gente paseando como en las retretas de los domingos. Hasta la medianoche se divierten aquellos ociosos. Es ahí donde mi patrón llama a sus amigos, hombres y mujeres, para formarme un cerco, me da el primer manotón y grita:

¡Atájenla! ¡Qué no se vaya! ¡Yo la he comprado y no puede irse sin mi autorización!

Entonces lo miro fijamente, sintiendo que las palabras están de su lado y no me defenderán, y sé que los dos vemos a su mujer muerta en mi cocina y que esta vez no habrá salvación.

Por favor, déjeme ir, le pido.

¡De ninguna manera!, dice él.

Se lo ruego, señor…

¡Nada, nada!

Y otra vez sé que él y yo vemos a su mujer muerta a mis pies en la cocina, sin que él me defienda ante los guardias.

¿Por qué no la mata usted solo y me deja en paz?, digo en voz baja.

No sé de qué hablas, mujer.

Entonces grito:

¿Por qué no la mata usted solo y me deja en paz?

¡Calla, animal!, grita a su vez, más fuerte que yo, para después llamar de nuevo a sus amigos: ¡Vamos, agárrenla entre todos!

¡Cuidado que me muerdas, campa!, dice el primero de ellos, y viene contra mí, cerrando el cerco.

Tomado de: Biblioteca de la UNMSM

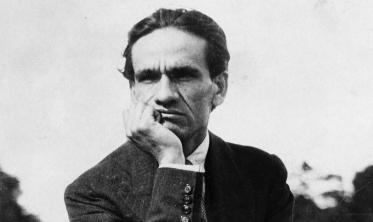

Biografía

Carlos Eduardo Zavaeleta (Caraz, Ancash, 1928 – Lima, 2011) Escritor peruano. Autor de una espléndida producción narrativa que sobresale por su lenguaje terso y pulido, su destreza en el desarrollo de la anécdota, su excelente construcción de los personajes y su perfecto acabado formal, es uno de los principales integrantes de la denominada Generación del 50, en la que se agrupan escritores peruanos de la talla de Julio Ramón Ribeyro, Enrique Congrains, Luis Loayza y Eleodoro Vargas Vicuña, entre otros; todos ellos fueron precursores del gran Boom de la narrativa peruana, encabezada en la década siguiente por Mario Vargas Llosa. (Información)

(1969)

Me chifla el blog que aportáis a la red de usuarios y deseo daros públicamente un agradecimiento de parte de todos.