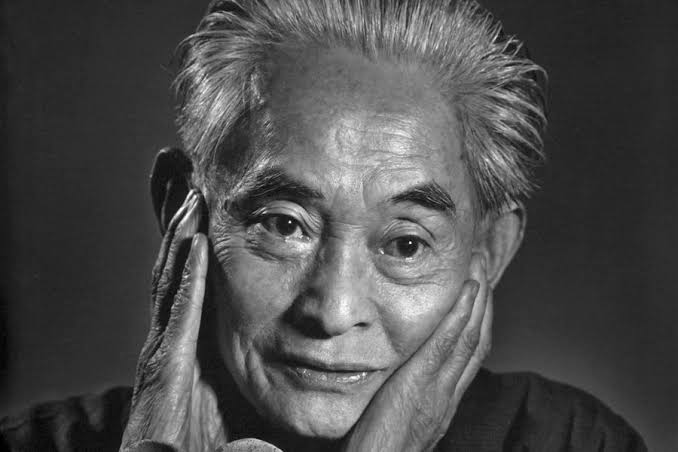

Por Yasunari Kawabata

Chieko vio que las violetas del tronco del viejo arce habían florecido.

¡También este año florecen!, pensó, y así saludó a la recién llegada primavera.

En el estrecho jardín, cercado por las casas, el viejo arce tenía el aire de un gigante. Su tronco era más grueso que el talle de la muchacha. Pero imposible comparar el árbol, de corteza áspera, rugosa y cubierta de espeso musgo, con la juvenil figura de Chieko…

A la altura de las caderas de Chieko, el arce se torcía ligeramente y por encima de la cabeza de la muchacha describía un amplio arco hacia la derecha. Más arriba, las ramas se extendían en todas direcciones, dominando el jardín. Las puntas de las más gruesas colgaban pesadamente.

En su parte inferior, el tronco tenía dos hendiduras en las que se habían aposentado unas violetas que florecían todas las primaveras. Aquellas dos matas de violetas habían estado allí siempre, que Chieko recordara. Estaban separadas cosa de un palmo. Cuando Chieko creció, empezó a pensar: «¿Y si pudieran encontrarse las violetas? ¿Se conocerán?». Pero ¿qué significado puede tener, para unas violetas, «encontrarse» y «conocerse»?

Cada primavera, en las pequeñas hendiduras del tronco, las matas echaban hojas y daban flores, casi siempre tres, cinco a lo sumo, cada una. Cuando las violetas hacían su aparición, cada vez que Chieko las miraba desde el porche o desde el pie del árbol, sentía en su corazón una sensación de soledad.

«Aquí nacieron, aquí viven y vivirán…»

Los clientes que visitaban la tienda contemplaban con admiración el magnífico arce, pero casi ninguno advertía que en él florecían violetas. El grueso tronco, retorcido por los años y cubierto de musgo hasta muy arriba, era al mismo tiempo soberbio y esbelto. Las modestas violetas que lo habitaban apenas llamaban la atención.

Pero las mariposas sí las conocían. Cuando Chieko descubrió que las violetas habían vuelto a florecer, una nube de pequeñas mariposas blancas evolucionaba en torno al tronco del arce, cerca de las flores. El árbol, que empezaba a desdoblar sus hojitas rojizas, estaba envuelto en un halo de blancos destellos. Las violetas dibujaban delicadas sombras sobre el fresco musgo del tronco.

Era un día de primavera, tibio y brumoso. Las blancas mariposas revoloteaban por el jardín. Chieko, sentada en el porche, contemplaba las violetas. Parecía susurrarles: «Sois muy buenas al haber vuelto a florecer, tan lindas, para mí».

Muy cerca de las raíces del árbol se levantaba, casi hasta la altura de las violetas, un viejo farol de piedra. Su padre le dijo un día que en el pie del farol estaba esculpida una imagen de Cristo.

—¿No será la Madre de Dios? —preguntó Chieko—. Cerca de la capilla Tenjin de Kitano, vi una gran imagen de María que se parecía a ésa.

—Tiene que ser Cristo —dijo el padre, tajante—. No lleva al Niño en sus brazos.

—Ah, claro —asintió Chieko. Y después preguntó—: ¿Hubo cristianos entre nuestros antepasados?

—No, eso no. El farol debió de ponerlo ahí algún jardinero o picapedrero. No es nada extraordinario.

Seguramente, aquel farol procedía de los tiempos en los que el cristianismo estaba prohibido. La piedra era áspera y quebradiza, y la lluvia y el viento habían borrado el perfil del relieve, en el que apenas se distinguía ya el contorno de la cabeza, el tronco y los pies; pero seguramente ya en un principio fue un bajo relieve. Las anchas mangas le llegaban hasta el borde de la túnica. Las manos parecían estar juntas, y el pecho, henchido, pero ya era imposible distinguir su forma. De todos modos, aquella tosca figura tenía un aspecto muy distinto al de las pétreas imágenes de Buda o de Jizo.

Pero el farol cristiano estaba en el jardín de la tienda, muy cerca del arce, porque era antiguo y artístico, no como símbolo de fe. Aunque si a algún cliente le llamaba la atención, el padre decía: «¡Es una imagen de Cristo!». De todos modos, aquel farol apagado rara vez despertaba curiosidad, ya que en todos los jardines acostumbra haber uno o dos faroles.

La mirada de Chieko pasó de las violetas a la imagen de Cristo. No había ido a la escuela de la misión, pero por su afición a la lengua inglesa entraba y salía con frecuencia de la iglesia cristiana, y también había leído la Biblia. Sin embargo, algo le impedía poner flores o encender velas delante de la vieja imagen. En el farol no se veía ninguna cruz.

Chieko volvió de nuevo la mirada hacia las violetas. Le hicieron pensar en el Corazón de María. Y de pronto se acordó de los grillos que había criado en una vieja olla de cerámica de Tanba.

Empezó a criar grillos mucho después de descubrir las violetas en el tronco del arce. Hacía de eso cuatro o cinco años. Estando en la habitación de una amiga de la escuela, había oído el continuo canto de los grillos y se llevó a su casa una pareja.

—¡En una olla, qué pena! —dijo Chieko a su amiga.

Pero ésta respondió que era mejor tenerlos así que en una jaula abierta, donde pronto degenerarían. Y hasta había monasterios que los criaban en gran escala y vendían los huevos, pues los grillos eran muy solicitados.

También los grillos de Chieko se habían multiplicado, y ella los tenía ahora en dos ollas de antigua cerámica Tanba. Todos los años, en los primeros días de julio, salían del huevo y hacia mediados de agosto empezaban a cantar.

En la estrecha y oscura olla nacían, cantaban, ponían sus huevos y morían. Pero así se conservaba la especie. Tal vez eso fuera mejor que la limitada vida de una sola generación en una jaula abierta. ¡Pero pasar la vida en una olla! ¡Su universo, una olla!

Chieko sabía que el «Universo en una olla» era una leyenda de los anacoretas de la vieja China. En esa olla había palacios, provistos de deliciosos vinos y manjares, un país de ensueños, alejado de este mundo terrenal. Pero seguramente si los grillos se quedaban en la olla no era porque temieran al mundo temporal: quizá ni supieran que vivían en una olla. Pero así viven, y seguirán viviendo.

Chieko se sorprendió al descubrir que en el recipiente en el que no había introducido nuevos machos, las crías eran pequeñas y débiles. La culpa era de la consanguinidad. Para impedir esto, los poseedores de grillos intercambiaban a los machos.

Ahora era primavera, no el otoño de los grillos, pero si las violetas del tronco del arce habían hecho pensar a Chieko en los grillos de la olla es porque entre ambas cosas había una relación. Chieko puso los grillos en la olla, pero ¿cómo habían llegado las violetas hasta su estrecha morada? Así como las violetas habían abierto sus flores, así también los grillos nacerían y cantarían aquel año.

«¿Así vive la naturaleza…?». Chieko se recogió el cabello detrás de las orejas, alborotado por el suave viento de la primavera. Pensaba en las violetas y en los grillos y los comparaba consigo misma. «¿Y yo…?».

Aquel día de primavera en el que latía en todas partes la vida de la naturaleza, Chieko sólo veía las pequeñas violetas.

En la tienda cesaba el trabajo. Era la hora de la comida, y Chieko pensó que pronto tendría que arreglarse para la concertada visita a la exposición de flores. La víspera, Mizui Shinichi llamó a Chieko por teléfono para invitarla a la exposición de flores de Heian. Su condiscípulo, que durante un par de semanas hacía de portero en los jardines de Heian y con ello ganaba algún dinero, le había dicho que las flores estaban ahora en su mejor momento.

—Yo mismo le he nombrado vigilante mío. De modo que ya ves si es seguro —dijo Shinichi con una risa leve, y su leve risa era grata.

—¿También nos vigilará a nosotros? —preguntó Chieko.

—El chico es portero y deja entrar a todo el mundo. —Y Shinichi volvió a reír levemente—. Pero si Chieko lo prefiere, cada uno puede entrar solo y nos encontraremos dentro, entre las flores del jardín. Si hay que verlas a solas, no importa. Son tan hermosas que uno no se cansa de admirarlas.

—En tal caso, tal vez Shinichi prefiera ir solo…

—¡Vamos! Y si esta noche llueve y las flores se estropean, ¿qué hacemos?

—Entonces podríamos ver la hermosura de las flores caídas.

—Pétalos sucios y aplastados, ¿te parecerían hermosos? Flores caídas, ¡bah!

—Eres perverso.

—¿Quién de los dos?

Chieko escogió un kimono discreto y salió.

Los cerezos de flores escarlata y ramas bajas están considerados como el más bello adorno del jardín del santuario, como si ellos fueran su símbolo. ¿Qué mejor emblema que la flor del cerezo para la antigua ciudad imperial?

El rojo de los cerezos llenó el corazón de Chieko. «Ah, también este año he podido gozar de la primavera de Kioto», pensaba, y se detuvo, incapaz de apartar la mirada.

¿Habría llegado ya Shinichi y dónde la esperaría? Primero lo buscaría y después miraría las flores. Bajó por el florido sendero.

Lo vio tendido en un prado, con los ojos cerrados y las manos en la nuca. Chieko no esperaba encontrar a Shinichi tumbado. No era correcto. ¡Echarse en el suelo cuando se espera a una muchacha! Lo peor para ella no era que la tratara con descortesía, sino que él se pusiera en evidencia. En su ambiente, Chieko no estaba acostumbrada a ver a los hombres tendidos. Así debía de echarse en el césped del jardín de la Universidad, con la cabeza apoyada en el brazo, o de espaldas, mientras discutía con sus compañeros sobre temas filosóficos. ¡La costumbre!

Cerca de Shinichi, cuatro o cinco mujeres de edad habían destapado sus cestas de merienda y charlaban animadamente. A Shinichi debieron de parecerle tan simpáticas que se sentó a su lado y luego se durmió. Así trataba de disculparle, sonriendo y, sin embargo, se había sonrojado. No podía llamar a Shinichi, vacilaba. Finalmente, se alejó… Nunca había visto dormido al joven. Estaba correctamente vestido, con su uniforme de estudiante, y llevaba el cabello cuidadosamente cepillado. Sus largas pestañas parecían las de un niño. Pero Chieko apartó de su rostro la mirada.

—¡Chieko! —llamó Shinichi, levantándose.

Bruscamente, Chieko se sintió disgustada.

—¡Qué repugnante, ahí echado! A la vista de todo el mundo.

—No dormía. Te vi llegar.

—¡Qué malo!

—¿Qué habría hecho Chieko si no llego a llamarla?

—¿Así que al verme llegar te hiciste el dormido?

—¡Qué contenta parece esa señorita que viene por ahí!, pensé y me sentí triste. Además, me duele la cabeza.

—¿Yo? ¿Contenta yo?

—¿Y te duele la cabeza?

—No, ya no.

—Estás pálido.

—No, no es nada.

—Templado y reluciente como una espada.

Reluciente como una espada. Muchas veces lo habían dicho del rostro de Shinichi. Pero a Chieko se lo oía decir por primera vez.

En su interior se encendió una viva llamarada, pero él sonrió:

—A ti no ha de hacerte daño esta espada. Además, encima de nosotros están las flores.

Chieko volvió sobre sus pasos y subió por la ladera hacia la entrada de la galería occidental. Shinichi la seguía.

—Quisiera ver todas las flores —rogó ella.

Desde la entrada de la galería occidental, la pared de flores rojas que cubrían las colgantes ramas de los cerezos era un espectáculo sobrecogedor.

—¡Esto es la primavera!

Las encendidas flores de ocho pétalos se apretujaban a lo largo de las finas ramas, hasta la misma punta. No son árboles en flor, son flores posadas en ramas.

—Me gusta verlas desde aquí —dijo Chieko, llevando a Shinichi hasta un recodo de la galería en el que crecía un cerezo más alto y frondoso. Shinichi, a su lado, contemplaba las flores.

—No hay más que verlos, tienen algo femenino —dijo—. Esas ramas delicadas y colgantes, y las flores, suaves y llenas al mismo tiempo…

El rojo escarlata de las flores de ocho pétalos tenía un mate titileo de púrpura.

—Hasta ahora nunca me había parecido tan femenino su color y su encanto —dijo Shinichi.

Se alejaron del cerezo y se dirigieron hacia el estanque. En el punto en que el camino se estrechaba había un banco sobre el que se extendía un dosel de flores. Allí se habían sentado unos visitantes que tomaban té.

—¡Chieko! ¡Chieko! —llamó una voz.

De la casita de té situada en la umbría avenida, llamada «Descanso del corazón», salió Masako, ataviada con un kimono de largas mangas.

—Chieko, ¿no podrías sustituirme un momento? Ya empiezo a sentirme fatigada. Estoy ayudando a nuestro maestro en la ceremonia del té.

—Con esta ropa, sólo en la cocina podría ayudar —dijo Chieko.

—No importa. Pues en la cocina. Yo llevaría las tazas a los clientes.

—Estoy acompañada.

Cuando Masako descubrió a Shinichi, susurró:

—¿Es tu novio?

Chieko denegó levemente con la cabeza.

—¿Un pretendiente?

Chieko volvió a negar. Shinichi había seguido andando.

—¿Por qué no entráis los dos? Ahora hay sitio —la animó Masako.

Pero Chieko rehusó, alcanzó a Shinichi y le dijo:

—Es una compañera de clase de la ceremonia del té. Es bonita, ¿verdad?

—No mucho.

—No tan alto. ¡Si nos oyera…!

Chieko saludó con un movimiento de cabeza a Masako, que seguía en la puerta, mirándolos.

Siguieron el sendero que discurría al pie de la casita de té y llegaron al estanque. En su orilla crecían hojas tiernas de cálamo aromático, y sobre el espejo del agua se mecían los nenúfares blancos.

Allí no había cerezos.

Chieko y Shinichi dieron la vuelta al estanque y tomaron por un sombrío caminito. Olía a hojas tiernas y a tierra húmeda. El camino que discurría a la sombra de los árboles los llevó hasta una parte del jardín clara y despejada, donde había un estanque mayor en el que se reflejaban las luminosas flores escarlata de unos cerezos colgantes. Entre los visitantes, había turistas extranjeros que retrataban las flores de los cerezos.

En la otra parte se veían unas matas de rododendros con flores blancas. Chieko pensó en Nara. Crecían también algunos pinos, no muy grandes, pero bien formados. Cuando los cerezos ya no están en flor, los verdes pinos alegran la vista, pero ahora su verde tan puro y el agua del estanque dan un más vivo realce a ese muro de flores de los cerezos rojos.

Shinichi la precedió por la pasarela de piedras que cruzaba el estanque, «puentes del pantano», se llaman, y están formados por piedras redondas que parecen cortadas de las columnas de algún templo y colocadas unas junto a otras. En algunos lugares, Chieko tenía que levantar ligeramente el borde de su kimono.

Shinichi se volvió.

—Quisiera llevar sobre mis hombros a Chieko hasta la otra orilla.

—¡Inténtalo! ¡Sería admirable!

Era una pasarela que hasta las ancianas podían cruzar. Junto a las piedras flotaban los nenúfares. Cuando llegaron a la otra orilla vieron que en el agua, en torno a la pasarela, se reflejaban los pinos jóvenes.

—Esa conjunción de piedras, ¿será también una abstracción? —dijo Shinichi.

—¿No es todo abstracto en los jardines japoneses? Pero cuando se habla tanto de abstracciones y más abstracciones, como ocurre en el musgo de los cedros del jardín del templo de Daigo, entonces me molesta.

—Puede ser, pero no me negarás que ese musgo de los cedros es realmente abstracto. La pagoda de cinco pisos del templo de Daigo ha sido totalmente reconstruida y pronto será consagrada. ¿Quieres que vayamos a verla?

—¿Es tan bonita como el nuevo Pabellón Dorado?

—Sí, ha sido renovada totalmente, aunque no se quemó… La desmontaron y luego volvieron a levantarla. El día de la consagración, en plena estación de las flores, habrá un gran gentío.

—Ah, no quisiera ver más flores que las de los cerezos rojos de este jardín.

Cruzaron la otra pasarela de piedra, situada más atrás.

En el punto de la orilla adonde los habían conducido las piedras, los pinos crecían en grupos. Al poco rato, llegaron a un puente en forma de palacete. En realidad, se llamaba «Palacio de Paz», pero más parecía un «puente» en forma de «palacio». A ambos lados del puente había bancos bajos en los que los visitantes descansaban y comían y bebían lo que habían traído consigo. Desde allí contemplaban el jardín que se extendía al otro lado del lago, mejor dicho, el jardín cuyo principal ornato es el lago.

Debajo del puente correteaban los niños.

—¡Shinichi, Shinichi! ¡Aquí!

Chieko se había adelantado, había encontrado un sitio libre en el banco y hacía seña con la mano a Shinichi para que se sentara a su lado.

—También puedo estar en pie —replicó Shinichi—. O tenderme a los pies de Chieko.

—¡Uf! —Chieko se puso en pie rápidamente y dejó el sitio Shinichi—. Iré a comprar comida para las carpas.

Cuando volvió y empezó a echar migas de pan al estanque, las carpas doradas acudieron en tropel. Muchas se asomaban a la superficie. Las ondas se ensanchaban en círculo y en el agua temblaba el reflejo de los cerezos y los pinos.

—¿Quieres un poco? —preguntó Chieko, ofreciéndole lo que quedaba en la bolsa.

Shinichi guardó silencio.

—¿Todavía te duele la cabeza?

—No.

Se quedaron mucho rato allí sentados. Shinichi contemplaba el agua, con mirada ausente.

—¿En qué piensas? —preguntó Chieko.

—Sí, ¿en qué? Muchas veces uno es feliz sin pensar.

—Pero en un día tan florido como éste…

—¡Oh, no! Y junto a una damisela tan feliz… Su felicidad es para mí como un soplo de juventud y calor…

—¿Yo feliz? —preguntó Chieko otra vez.

Su mirada se ensombreció. Bajó los ojos, y el agua del estanque pareció reflejarse en ellos. Luego se levantó.

—Al otro lado del puente está mi cerezo.

—También puede verse desde aquí, ¿no?

Aquel cerezo, de flores escarlata y ramas colgantes, era realmente magnífico y también muy célebre. Sus ramas eran como las de un sauce llorón de gran envergadura. Cuando los jóvenes pasaban bajo el ramaje, un soplo de viento hizo caer unas flores sobre los hombros y a los pies de Chieko. Había algunas más en el suelo y también en el agua, aunque no más de siete u ocho.

Las ramas estaban apuntaladas con troncos de bambú, y algunas de sus delicadas puntas parecían rozar el suelo.

A través del rojo telón de flores y por encima de las copas de los árboles que crecían en la orilla oriental del estanque, se divisaban verdes colinas.

—Las estribaciones del Higashiyama, ¿verdad? —dijo Shinichi.

—Es el monte Daimonji —respondió Chieko.

—¿El Daimonji? ¿Estás segura? ¿No parece más alto?

—Será porque lo vemos entre flores.

Y diciendo esto, también Chieko cruzó por entre las flores.

A los dos les dolía marcharse de allí.

Al pie de los cerezos había una capa de blanca arena. A la derecha se alzaba un bosquecillo de pinos, casi demasiado altos para aquel jardín. Por allí estaba también la salida del santuario.

Cuando cruzaron la puerta de Otenmon, Chieko dijo:

—Ahora me gustaría ir al templo de Kiyomizu.

—¿Al templo de Kiyomizu?

Shinichi puso cara de aburrimiento.

—Desde Kiyomizu podríamos ver la puesta del sol sobre Kioto. Y el cielo sobre el Nishiyama, por donde se oculta el sol.

Como Chieko insistía, Shinichi accedió.

—Bueno, vamos.

—Andando, ¿eh?

El trayecto era bastante largo. No fueron por la vía del tranvía, sino que dieron un gran rodeo, siguiendo durante un trecho el camino del templo de Nanzen-ji. Más allá de la capilla de Chion, se desviaron y, cruzando la parte posterior del parque de Maruyama, salieron a un estrecho sendero que los condujo hasta el templo de Kiyomizu. Empezaba a formarse bruma en la tarde de primavera.

En la terraza del templo de Kiyomizu quedaban ya pocos visitantes, tres o cuatro muchachas estudiantes cuyos rostros apenas se distinguían a la luz del crepúsculo.

A Chieko le gustaba subir allí a aquella hora. Ante la nave principal, cuyo interior estaba oscuro, ardían unos cirios. Chieko no se quedó en la terraza, sino que siguió hasta la capilla del fondo.

También allí se había construido un voladizo en lo alto de la vertical pared de roca. El tejadillo de la capilla estaba cubierto con ripios de corteza de ciprés. La plataforma era pequeña y airosa. Era como un mirador orientado hacia la ciudad y el Nishiyama. Se veían las luces, enturbiadas por la bruma.

Chieko se acercó a la balaustrada y miró hacia el Oeste. Parecía haberse olvidado de Shinichi, su acompañante. Él estaba detrás, muy cerca.

—Shinichi, yo fui una expósita —dijo bruscamente.

—¿Una… expósita?

Shinichi pensó si esta palabra tendría un significado simbólico.

—¿Has dicho expósita? —murmuró—. ¿Te consideras tú así? Si tú eres una expósita, yo también, espiritualmente… Tal vez todos los hombres seamos expósitos. ¿Acaso nacer no significa ser arrojado al mundo por Dios?

Shinichi contemplaba el perfil de Chieko, que se recortaba sobre el cielo del anochecer. ¿Qué podía entristecerla en aquella noche de primavera?

—Es mejor decir «hijos de Dios». Dios nos echa al mundo para salvarnos.

Pero Chieko no parecía escucharle; miraba fijamente las luces de Kioto, sin volver la cara hacia Shinichi.

Shinichi, inquieto por aquel dolor cuya causa ignoraba, fue a ponerle la mano en el hombro, pero Chieko se apartó.

—Déjame… A las criaturas abandonadas no se las toca.

—Si todos los hombres son criaturas arrojadas por Dios… —Shinichi hablaba en tono más apremiante.

—No, lo mío no es tan complicado. A mí me abandonaron mis padres, no Dios. Yo fui abandonada al pie de la celosía de madera de nuestra tienda.

—¿De qué estás hablando?

—Es la verdad. Eso no arregla nada, pero tenía que decirlo a Shinichi…

—¿Y…?

—Aquí estoy, en lo alto del templo de Kiyomizu, contemplando el anochecer de la ciudad, y ni siquiera sé si nací en Kioto.

—¿Qué dices? ¿Te falta algo?

—¿Por qué iba a mentir?

—¿No eres acaso la única hija de un gran comerciante? Las niñas mimadas suelen sufrir de un exceso de imaginación.

—Mimada, sí, y tampoco me importa ya ser una expósita, pero…

—¿Tienes pruebas de lo que dices?

—¿Pruebas? La celosía de la tienda. La vieja celosía lo sabe. —La voz de Chieko era cada vez más hermosa—. Creo que fue cuando empezaba a ir a la escuela secundaria. Un día, mi madre me llamó a su habitación y me dijo que yo no había salido de su cuerpo. Que era un bebé precioso y que ella me robó y me llevó en un coche. Pero, sin saberlo, mi padre y mi madre me dijeron que el robo se había cometido en lugares diferentes. Bajo los cerezos de Gion o a la orilla del Kamo… Pensaron que para mí sería muy triste saber que había sido abandonada a la puerta de la tienda…

—¿Y nunca supiste nada de tus verdaderos padres?

—Mis padres adoptivos me quieren y no deseo saber más. Quizá mis verdaderos padres se encuentren en el cementerio de Adashino, entre los muertos por los que nadie reza. Allí, todas las lápidas son viejas…

La tenue luz del crepúsculo de primavera se extendía como una bruma rosada desde detrás del Nishiyama hasta casi el centro del cielo de Kioto. Shinichi no podía creer que Chieko fuera una expósita. Su casa estaba en el barrio antiguo de los grandes comerciantes. Con sólo preguntar en el vecindario podría enterarse. Pero Shinichi no tenía el menor deseo de hacerlo. Lo que le desconcertaba, lo que hubiera querido saber era por qué se lo había confesado ella, precisamente allí y en aquel momento.

Tal vez le había llevado hasta el Kiyomizu para decírselo, y tal vez en virtud de aquella confesión su voz se tornó tan clara y tan pura. En aquella voz vibraban acentos de firmeza y seriedad. ¿Trataba de conmoverle? No, eso no. Quizá Chieko adivinaba que Shinichi la amaba. ¿Debía entonces el que la amaba enterarse de su procedencia por ella misma? No, eso no le parecía a él lo más natural. Más bien parecía como si ella rechazara de antemano su amor.

¿Era realmente una «expósita», o sólo pretendía serlo…?

También podía ser por afán de contradecirle, reflexionaba. Tres veces le había dicho en el santuario de Heian que parecía muy feliz.

—Cuando te enteraste de que eras una expósita, ¿te sentiste sola? —le preguntó—. ¿Acaso triste?

—No, ni sola ni triste. Cuando pedí a mis padres que me dejaran ir a la Universidad, me dijeron que para la heredera del negocio los estudios serían más bien un estorbo. Era preferible que aprendiera a llevar la tienda. Cuando mi padre dijo eso, yo me sentí un poco…

—Fue hace dos años, ¿no?

—Sí, hace dos años.

—¿Obedeces a tus padres ciegamente?

—Por supuesto.

—¿También en lo relativo al matrimonio?

—También. Por lo menos, tal es mi propósito —respondió ella sin vacilar.

—Pero ¿no tienes voluntad propia? —preguntó Shinichi.

—Demasiada. No sé qué puedo hacer, pero…

—¿La reprimes? ¿Tratas de ahogarla?

—No. Ahogarla no.

—Hablas con enigmas —dijo Shinichi, y su voz temblaba ligeramente entre su suave risa. Se apoyó en la balaustrada y miró inquisitivamente el rostro de Chieko—. Me gustaría ver la cara de la misteriosa niña abandonada.

—¡Qué oscuro está ya! ¿Verdad? —Chieko se volvió por primera vez hacia Shinichi. Sus ojos brillaban—. Tengo miedo —añadió.

Y levantó la mirada hacia el tejado de la nave principal. El tejado, de gruesos ripios de cedro, se cernía sobre ellos como una mole oscura y pesada.