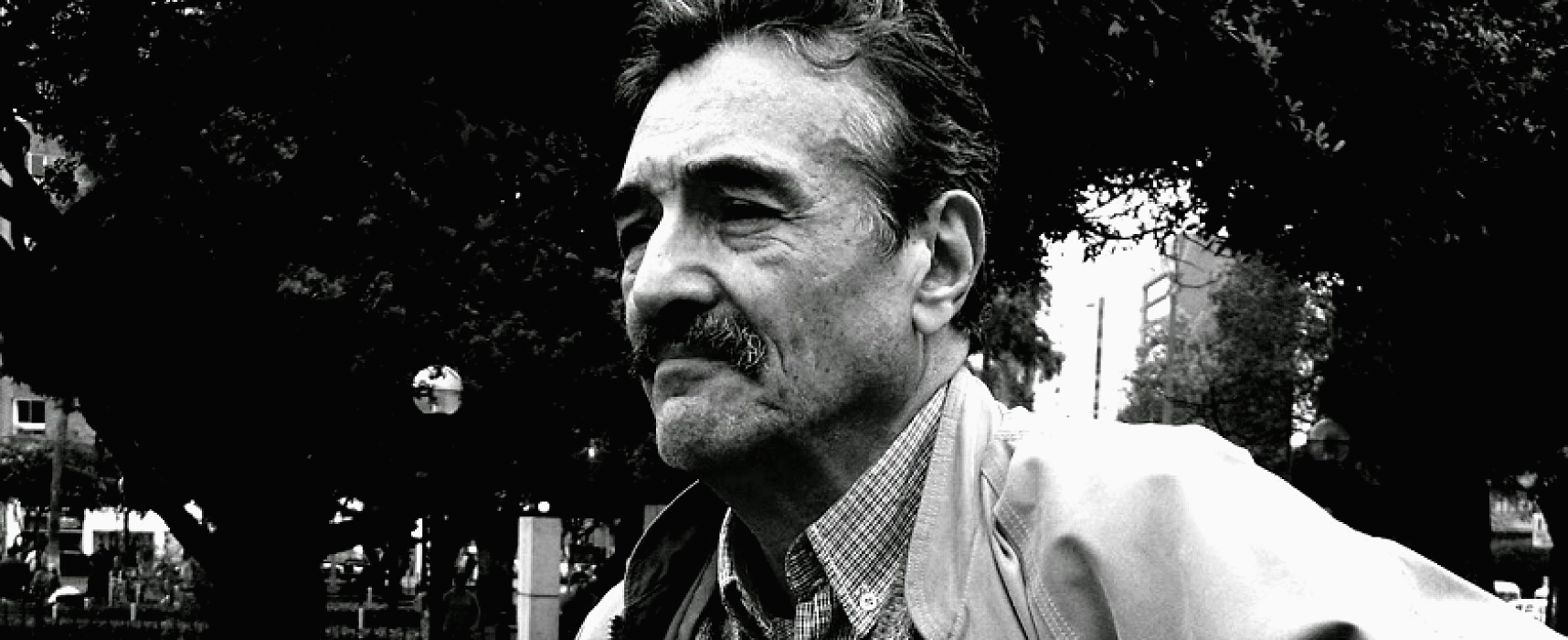

A continuación te presentamos uno de los mejores cuentos peruanos. Nos referimos a «Suicidio de amor» de Carlos Calderón Fajardo, un gran representante de la literatura realista peruana.

Por Carlos Calderón Fajardo

Por ejemplo, despertar de pronto en medio de una selva, rodeada Graciela de fieras hambrientas que se arrojarían sobre su presa mordiéndole la cara, arrancándole grandes tronchas del pecho y ella que se escapa y se mete al edificio. El cable del ascensor se rompe, cae varios pisos. Pero el ascensor no se estrella porque ésa había sido sólo una manera de escapar. El ascensor se detuvo en el décimo; una puerta metálica y eléctrica se abrió hacia un mirador de cemento: se veían los techos sucios de la ciudad. Era un sitio hecho a la medida para que Graciela corra y se aviente desde un décimo piso cayendo de nuevo como un huevo frito para que después sobre el cadáver tirado en el pavimento vuelen los zopilotes y para que de entre los árboles salgan las hienas cuando ya los leones relamiéndose se habían alejado de ese lugar hecho al pelo para el suicidio.

Habían muchas formas de intentarlo: una, la primera, el sueño violeta porque otro color no podía tener el sueño. La muerte al ingerir una píldora. La primera forma para de ese modo hacerse la ilusión que sólo se quiere dormir. Después uno se embroca todo el pomo y es cuando se entra en ese largo sueño, en un humillo. La sensación de estar flotando, una sensación parecida a la de estar en un recinto con todas las ventanas clausuradas con gutapercha; hay periódicos en la ranura de la puerta y luego de tomar posición en una silla, se prende el gas de la cocina y se deja que el gas escape lentamente. El gas entra por las narices y es cuando se nos viene el sueño violeta, el enorme sueño en el que tú ves a una mujer que se eleva por el aire. Graciela ahogada por el gas, envenenada por una sobredosis de píldoras y en un claro de aquella selva, los restos quedan a la vista y paciencia de cristianos, son carne para las fieras y velocidad de caída para los curiosos que se amontonan al pie del edificio cuando una mujer está por arrojarse de un décimo piso.

Para Graciela todos esos intentos qué se iban a comparar con el andar lentamente por la arena, descalza, recibiendo el vientito del amanecer en las mejillas mientras la espuma vuela con el aire por la orilla. Aquel momento macanudo cuando todo el cuerpo se va metiendo vestido al agua; paulatinamente el agua va tapando a la mujer hasta que el mar empieza a desvestir a la suicida: abiertos los brazos de la blusa; revolviéndose el traje dentro de una ola mientras los pulmones de Graciela revientan con el agua salada que va ingresando a raudales hasta que ella siente que la cara se le infla como un globo. Y el globo revienta como un balazo. Luego vino, no podía faltar, la típica imagen del suicidio clásico: despacio el que se va a matar levanta la pistola hasta la altura de la sien, y aprieta el gatillo aún más despacito. Ella oye el último clic, rapidísimo el clic, y ese sonido parece derramar pólvora imperceptible en sus dedos justo en el momento en que ya no se siente nada.

Porque yo estaba seguro de que tú Graciela te querías suicidar. Pero ahora sé que estás viva porque escucho el die de la llave que has introducido en el ojo de la cerradura.

Puedo adivinar que aprietas el papel en el que hay digamos una carta que me sé de memoria.

Nos vimos pero no me reconociste; todos estos días me he cruzado delante tuyo con la esperanza de que me reconozcas, pero parece que por desgracia ya no te acuerdas de mí. No puedo seguir sin verte. Si no de estos días me armo de coraje para ir a tocar a tu puerta, espero que me recibas como si no hubiese pasado un solo día en estos diez años, firmado: Norberto.

Ese mensaje te lo envió el que fue antiguo, enamorado tuyo. Y el enamorado se ha cruzado en la calle con Graciela sabiendo lo que a ella se le revuelve en el pecho. Porque en circunstancias así, Graciela, para recuperar la tranquilidad se va a pasear. Luego de andar unas cuantas cuadras se asomó sobre el mar. Después volvió por el malecón de regreso a su casa. Graciela vivía muy cerca al parque, en el edificio nuevo construido altísimo en la mitad de la calle. En la esquina se sobre para al ver a su antiguo enamorado. Él la ha visto desde lejos. De cerca la nota desencajada. De repente fue la timidez, el hecho es que no se le acercó. La siguió cuatro cuadras desde la avenida de los tranvías hasta el parque. Ella volteó, lo reconoció. Él supo lo que ella sentía. Nadie se equivoca cuando una mujer tuerce el cuello como lo hizo Graciela. El antiguo enamorado a pesar de mirarla directamente a la cara, no había podido impedir que Graciela siguiese caminando.

El viejo enamorado fue dando enormes saltos de calle en calle hasta cruzarse con ella que iba siendo empujada como cuando a un animal «lo empuja el fuego hacia afuera de la selva, como cuando alguien se lanza desde el último piso de un edificio. Eso pasó en aquella cuadra, como si cosas así fuesen el pasatiempo normal de una mujer que regresa a su casa, el ponerse a imaginar las diferentes modalidades para quedarse bien muerta. Desear el suicidio después de haber visto a Norberto, luego de que no pudo hablarle; tirarse del malecón al mar, como si matándose fuese a decir: ya no pienso más, ya no me acuerdo más de él; él no ha cambiado, y si ha cambiado entonces yo muero bajo las ruedas de un camión. Es cuando todo adquiere un color violeta, cuando una mujer como Graciela se para delante de una vitrina; esa es una tienda de artefactos eléctricos y es completamente lógico que ella imagine que está en una habitación como dentro de una burbuja de gas, ahogándose, llorando, cayendo al piso, morada y sin aire. Muriendo lentamente hasta que el ruido de la llave en la cerradura la despierta. La saca de ese limbo. La vuelve a la realidad que no es otra que la de vivir diez años con un hombre que no es Norberto, con ese hombre que en el departamento se pasea con un periódico bajo el brazo de una pieza a la otra. Ese hombre raro que Graciela no conoce, que no hace otra cosa que repetir el mismo discurso de siempre: hablarle a Graciela de su sexo, de sus impotencias, de sus incapacidades, de sus miedos; lo suficientemente fuertes estos miedos como para botar de !a casa a la calle a una mujer con tanta cháchara. Ella huyendo, escapando Graciela hacia la selva, hacia el mar, sufriendo esa mujer en cada salida mil muertes imaginarias, para después, como los asesinos, volver testaruda al lugar de su propio crimen. Graciela regresó de nuevo al departamento. Ella introduce de nuevo la llave en la cerradura, y se queda con la llave en la mano sin terminar de darle vuelta.

Porque yo sé que está allí. Sé Graciela que estás dudando, que no abres porque me ves, como en el cine o en una fotografía; prendiendo la lámpara de la pantalla color canela; abriendo el periódico y dejándolo sobre el sillón; comiendo una de las dos peras que dejaste en la cesta sobre la mesa del comedor, para después de finiquitar la pera abrir el refrigerador y sacar la botella con agua helada. Me ves sorbiendo un trago del pico de la botella. Debes de creer que estoy echado en la cama sin tender, pero te equivocas en redondo porque no estoy allí.

Estoy en el sillón de la sala.

Y Graciela duda en entrar, quieta como una estatua tras la puerta de calle adivinando que yo estoy refundido en ese sillón. Yo estaba por hacer lo que en las tiendas se llama un balance. Empecé diciéndome: sí, aquella noche, claro que sí, diez años atrás, esa bendita noche. Los dos, Graciela y yo, en una fiesta en un departamento lleno de globos y mascarones de papel, una fiesta de empleados de banco, solteros todos, borrachos. La pierna de Graciela cruzada para que yo le viera la pantorrilla; porque Graciela, -con medias panty color carne- era distinta en ese tiempo, con su vestido a la moda en la época de la minifalda. Suenan los cubitos de hielo en el vaso. Ella acababa de alquilar, hace un mes nomás, un departamento muy lindo. No bailamos ni ella ni yo. Nos la pasamos dándole a la conversación en un rincón repleto de almohadones. No pude hacer otra cosa que decirle: no te preocupes por la hora Graciela. Yo la iba a acompañar a su casa. Tomamos un taxi en la esquina porque el Volkswagen todavía yo no me lo había comprado, y cuando paró el auto, de un salto me bajé detrás de ella. Pagué el precio de la carrera mientas ella abría la puerta principal del edificio; en el ascensor ninguno de los dos se hablaba, porque lo mejor es quedarse callado en esos momentos a ver qué dice la otra persona. EI departamentito, el suyo, Graciela lo había arreglado con muchas flores; había el retrato al óleo de un payaso y ella que me dice hasta acá nomás. Como si de pronto me hubiese dado un baldazo de agua en la cara, como si despertase yo luego de una larga borrachera de varios días; porque en cierta medida la fiesta había sido la coronación del clásico acecho del cazador a la presa. Ella como el venadito y yo como el león listo a comerme aquella carne. Habíamos salido con Graciela varios días en una semana que coincidió, por una de esas casualidades de la vida, con comunes vacaciones pedidas en abril para aprovechar todavía del sol, de la playa, y no desperdiciar el horario de verano pidiendo vacaciones en marzo. El primer lunes de las vacaciones nos fuimos a una playa al sur y yo que era aficionado a la lectura no sé por qué pero me puse a perorar sobre el suicidio de Alfonsina Storni; tal vez lo hice porque Graciela me dijo: no te vayas a reír Norberto pero a mí me gusta escribir poemas, y que si me portaba bien ella me los iba a leer. En realidad, en lo que nos metimos fue en una especie de juego. Graciela habló de una canción cantada por Mercedes Sosa que ella había escuchado en la que se hablaba de ese suicidio. Y rápidamente repliqué yo diciéndole: conozco el disco, claro que lo conozco. Es que no me había imaginado calentando a una hembra con canciones de Mercedes Sosa como música de fondo. Yo metiéndole el caballo a Graciela mientras la chola tucumana le canta a la maestra argentina. Veo que se me están confundiendo las cosas. Graciela y yo estamos de vacaciones y nos hemos ido un lunes a la playa y nos besamos la tarde entera echados en la arena. Detrás de nosotros sólo se escuchaba el ruido de las olas; y en ese día playero, ella, no sé si decepcionada o púdica, ya casi al atardecer, cuando yo pensaba que pasaría lo mejor del paseo, Graciela me dijo que tenía que irse, ya era hora de regresar. Y cuando le pregunté por qué no nos quedábamos un rato más, me respondió que su tía Eulalia venía de visita a su casa ese día, y tengo que estar allí, entonces caí en cuenta que no podía hacer otra cosa que volver a la ciudad, sin que importe si la tía Eulalia existía o no.

Nos vimos al día siguiente. Un martes en que ella ya no quiso nuevamente ir a la playa. Le dije: vamos a Barranco, y ella aceptó. Subió al colectivo hablando de la poesía de Eguren, pero yo no pensaba en Eguren sino en matorrales bien tupidos, en los mil lugares ocultos que habían en los parques y malecones de Barranco. Ella no quiso ir al malecón y nos paseábamos por el parque cerca a la quebrada de Armendáriz al que en ese tiempo le decían La Laguna cuando de sopetón nos dimos de cara con la entrada a un zoológico que había allí también en esa época. Graciela nunca había estado en un zoológico y por eso entramos. Al principio todo fue risa y divertirse mucho con cualquier cosa, cada uno con una nube rosada de azúcar y ella copiándole las muecas a los monos y yo filosofando de que no había que burlarse de nuestros ancestros y riéndonos mucho porque abundaban los parecidos de los monos con personajes de la historia, con políticos, con artistas de televisión. Nos reíamos a gusto cuando de pronto ella se quedó muda. En una jaula grande estaba el rey de la selva tragando una tremenda troncha de carne, los colmillos eran filudos e impresionantes y la manera de comer también. Y en ese momento fue que metí la pata, porque por mi mala costumbre de filosofar a cada rato, dije que sería terrible encontrarse con un león como ese en medio de la selva, que por qué no imaginábamos lo que podía sentir alguien al ser comido con zapatos y todo. Enseguida Graciela se vio a sí misma destripada en medio del bosque; se impresionó tanto y fue tan real su experiencia imaginada que ahí nomás se acabó la excursión al zoológico. Perdió momentáneamente el habla porque no habló en el parque y tampoco dijo una sola palabra mientras viajábamos en el colectivo de regreso. Después, en un café de Miraflores, al lado del cine Colina, mientras ella iba haciendo desaparecer un helado dentro de su boca, ya recuperada de la terrible impresión, yo me decía: «No me llamo Norberto si a ésta no me le meto entre las piernas». Le miré con intención las pantorrillas mientras le decía: por qué no te vienesa conocer mi casa, podrás escuchar todos los discos de Mercedes Sosa que quieras. Ella me contestó diciendo que la tía Eulalia se iba de viaje y que a la tía le daban un party de despedida. El jueves siguiente la llamé por teléfono. Lo curioso es que aceptó ir un día de estos a mi departamento a escuchar cualquier tipo de música menos a Mercedes Sosa, porque la gorda la ponía triste y porque ella no quería estar triste cuando salía conmigo. El timbre de la puerta de mi departamento era una campanita y yo que me había bañado, oloroso bajo la seda de mi bata japonesa, el disco de Mantovani bien bajito, la cama lista, las sábanas limpias y el espejo estratégicamente colocado; las campanitas que suenan y yo que corro a la puerta. Yo gritaba en silencio: entra, entra culito lindo, que ahora sí no te me escapas. No sé si fue la bata, o mis pies bien lavados, o las pantuflas; desde la puerta del departamento se veía el dormitorio como una selva y la cama como la boca de un león. Algo así debió haber sido. Porque ella no quiso entrar. Y allí fue que cometí el primer error: quise forzarla. La jalaba para que entre y ella lloraba y yo me sentía ridículo en mi bata, talqueado, en pantuflas. Tanto gritó que a mí se me quitaron las ganas. Ella salió corriendo a tal velocidad que casi se cae del décimo piso y digo casi se cae porque a mí me dieron ganas de cargarla en peso y arrojarla a la calle.

El ascensor se la llevaba, y yo confiado la dejaba ir: Ándate nomás, le dije en mis adentros, porque el sábado no te me escapas. Y el sábado llegó. El día de la fiesta. Como siguiendo con la tradición, también el sábado seguí cometiendo errores, y el del sábado fue un error más grande que el de los días anteriores. Era una fiesta de empleados de la oficina, de empleados solteros y cuando estuvieron borrachos, vi que Graciela estaba en la cocina preparándose una café. Yo en la sala me quité los zapatos, y, en puntillas, me fui hacia ella. Cuando estuve a tiro me abalancé sobre Graciela. La arrastré al dormitorio y cuando llegamos a la cama sonaron las trompetas de los arcángeles, porque siempre he pensado que esa es la música apropiada para violar a una mujer. Eso hice. Sí. El comportamiento de un bruto se explica cuando uno ha salido con una, y no pasa nada, y después se sale con otra y con otra, y todas te dicen No justo en el momento en que uno ya está loco de las tantas ganas; toda la vida lo mismo: el No como un disco rayado, hasta el momento en que uno ya no se aguanta más. A esa altura del partido uno está solo con Graciela, la agarras como a un animal muerto y la arrastras hasta el dormitorio, y allí, el enloquecido, lucha contra cierres que no se ven, con imperdibles que punzan y con broches que parecen remachados con soldadura. Y es cuando ella grita y llora.

Me levanté de encima de Graciela y un olor a quemado, picante, llenaba todo el departamento. Eso porque ella había estado preparando el café, y porque mientras yo la violaba había estado saliéndose el gas de la cocina, al punto que cuando salí amarrándome los pantalones, el día de la fiesta del sábado que deriva al pretendiente que acompaña a la pretendida a su casa y consigue entrar, se había convertido en el sitio justo que dos amantes frustrados habían escogido para suicidarse.

Diez años pasaron desde ese día, ni yo ni Graciela ya no éramos los mismos. Yo, sentado en el sillón de la sala, ella, caminando por el malecón. Mejor dicho yo sentado en la sala con el periódico abierto y comiéndome una pera mientras Graciela dudaba en abrir la puerta de la casa.

Lo primero que hizo cuando entró fue hacerme aquella pregunta, trayendo un papel bien sujeto en su mano: Esta nota es tuya o de Norberto, dijo ella muy seria. Mía no es, respondió con la misma seriedad.

Entre el hombre que Graciela recordaba y yo, el verdadero bolondrón no había comenzado todavía. Ella volvió de nuevo a la carga: No mientas, dime, esta nota es tuya o de Norberto. Ya te he dicho que no es mía. Lo increíble del asunto era que para Graciela yo era dos al mismo tiempo: el que fui y el que era. Pero ella no se dio por vencida. Siguió fregando. Por favor dime, esta nota es tuya o de Norberto. No seas cargosa.

No debí de haberle dicho nada, cuando yo le decía cargosa ella perdía los papeles. No debí contestarle porque el Norberto con el que Graciela vivió la semanita romántica de playas y una visita al jardín zoológico se había quedado en el recuerdo de ella y el tal Norberto, tan diferente así mismo. Y ella, allí, con cara de gata resentida, y el departamento oscuro, apenas si entraba luz por los resquicios, y la persiana lucía llena de polvo. Yo, apoltronado en el sillón, el cuerpo tieso, los nervios en punta y a propósito no había corrido la cortina ni tampoco había prendido la luz de la lámpara. Y cuando Graciela decidió ir a darse una vuelta por el malecón a ponerse a mirar el mar, yo, en cambio, me quedé a gusto solo, en la oscuridad, dándole vueltas a lo de Norberto, pensando en mí mismo, recordándome cómo fui.

—¿Cómo está Norberto?—preguntó Graciela.

—Igual —contesté—. Hace rato que no sale del baño.

—¿Dijo sí?

—Creo que sí. No soy yo el que se lo va a preguntar.

Graciela fue la que interrumpió ese diálogo. El pícaro chispeo en sus ojos era porque yo tenía que sacar a Norberto de ese sitio, hacerla volar de la vida de Graciela.

Mi Graciela jaló la cortina y la luz del sol entró en la sala. Era parte de la sutileza de ese juego, sacarme de la oscuridad, que se vea a plena luz que yo no era Norberto.

—¿Qué está haciendo? —preguntó ella.

—Ya te lo he dicho, está en el baño.

—Quiero verlo.

—Déjalo tranquilo.

—No, quiero verlo, quiero verlo —insistió Graciela disfrutando.

Cómo decirle no a la mujer testaruda que quiere ver al que fue su marido, en el baño, eso era algo imposible de refrenar.

En el baño había una ventana lateral con los vidrios nublados, pavonados. Graciela empujó la ventana y la dejó entreabierta.

Norberto, increíblemente nervioso, sus pasos eran medrosos en las losetas frías. Sentí un temblor de pies a cabeza como si lo estuviesen llevando al matadero cuando en realidad lo que hacía era acercarse al espejo. El espejo de Norberto. La verdad. Lo que no había hecho en esos últimos diez años para que Graciela lo mirase como a un bicho raro. Norberto nunca completamente desnudo, escondiéndose en playas y piscinas, con miedo a ser descubierto.

Pero a Norberto lo miraban desde una ventana, desde el espejo del botiquín, mejor dicho él había puesto el botiquín asentado sobre la tapa del water, allí, a la altura exacta. Lo has hecho mil veces en tu vida Norberto y de qué te ha servido. Como si cualquier mañana, después de una noche de insomnio, fueses a despertarte, a levantarte de la cama, diferente, otro, acercándote distinto al espejo. Mirándote esta vez Norberto con un último hálito de esperanza, con el último entusiasmo; encontrándose Norberto de nuevo con la misma decepción y en la mitad del espejo los vellos enroscados, y el sexo bien muerto y una parte del muslo y del ombligo. Norberto recordando circunstancias iguales a esa, buscando en su niñez, en su juventud, en sus años de casado; soñando con tener una querida. Y Norberto lo que hacía era ir a fiestas a ver si encontraba la que habría de salvarlo. Si en una fiesta la encontraba, esa mujer otorgada por el azar le iba a proporcionar lo que le faltaba para ser feliz. Pero eso no pasaba nunca Norberto y por eso ibas al burdel, amigo de las putas. Lo hacías y era cuando te sentías un animal, alguien que se suicida, que toma píldoras, que se duerme para no despertar, que se quiere morir. Norberto, un pobre hombre que sólo piensa en morirse. Porque en ese Norberto había alguien que no dejaba de mirarse diciendo: Este no soy yo, yo no fui así, debajo de mi cuello ahora hay otro que no soy yo; y qué soy, un impotente, un medio maricón, un incapaz, un monstruo de la naturaleza. Hasta los perros Norberto, menos tú, porque si quieres puedes ir al zoológico y constátalo, que toda la naturaleza funciona correctamente menos tú Norberto. Esa es la otra cara de Norberto. Es el del espejo y no tú, resistiéndose al suicidio. El que desea cortarse las venas, ahogarse en la bañera, dejar que la sangre chorree en el lavatorio hasta desangrarse, hasta desaparecer; porque ese espejo es un mar blanco, un mar quieto, extendido, Norberto. El resto de la vida mirándose. A cualquiera le podías mentir menos el espejo. Y ya Norberto no podía salir del baño. En cierta manera su muerte poseía la música necesaria, es decir él escuchaba las trompetas de los arcángeles. En ese momento cuando pensabas todo eso, Graciela cerró despacito la ventana del baño. Luego se impuso el silencio. El solemne silencio.

—¿Quieres café? —preguntó ella.

—Sí, pero no muy cargado.

El agua hervía en la cafetera y la cafetera silbaba en la hornilla. Yo lo noté enseguida, ella estaba muy tranquila, moviéndose suave como después de un baño con agua tibia o un masaje. El nervioso era yo. Todo había sido como continuar por la misma cuerda durante diez años y en los siguientes minutos se acababa el largo de esa cuerda para empezar otro rollo, otra película, otro cuento, vaya a saber qué.

—¿No crees que te olvidas de algo…? —¿De qué?

—Has hablado gratuitamente muchas cosas sobre mí…

—Y quieres que te compense.

—Sí.

—Bueno.

Pero no es fácil liquidar a Norberto. Graciela planeó la muerte más sangrienta, la más inimaginable. Norberto desnudo en medio de la selva. Después, sin que ella diga nada, un enorme león melenudo aparece de entre los árboles y de una sola y primera dentellada le saca una tremenda troncha a Norberto. La fiera se atraganta mientras los zopilotes y las hienas esperan a que el león moviendo la cola se aleje nuevamente hacia la selva. Es cuando una escena sangrienta de ese tipo necesita de un complemento, que en lugar de un león aparezca un tremendo vehículo. Se aproxima por la calle como si un camión también fuese una fiera, pero no es una fiera y aplasta a Norberto que ha salido corriendo del departamento, casi desnudo. Había salido del baño como si ese baño fuese una selva, dejando el gas prendido, ahogándose Norberto que había conseguido romper los vidrios pavonados y salir a la calle en busca de aire puro, de la misma forma como alguien que ha comprado un arma asesina en un establecimiento de artefactos eléctricos, regresa al lugar del crimen para quedarse contemplando la vitrina, el sangriento instrumento. Norberto perseguido por un león, por un camión y por una letal cocina a gas, entró corriendo al edificio, subió al ascensor; cargando el ascensor con el tremendo peso: un león, un camión y una cocina. Norberto se desplomó abriéndose como una flor al estrellarse pero librándose de la muerte el viejo Norberto, porque el nuevo Norberto tenía que haberse quedado suspendido en el aire, como en el limbo, colgado de un fierro, alzando las patas para conseguir trepar después de muchos esfuerzos nuevamente al piso décimo con la cabeza que le da vueltas, con una especie de sueño que no tiene otro color que uno violeta; muy violeta, como es el color de la muerte, cuando Norberto que se ha salvado del león, del camión y la cocina, no le queda otra cosa que arrojarse de ese décimo piso hacia la calle para que la gente disfrute del espectáculo, de la velocidad de la caída, de un muerto tendido en el pavimento, de la misma manera como un cadáver queda en el claro de la selva expuesto como un pobre y desprovisto cristiano a ser carroña de los animales bajos.

—¿Contenta?

—No, te has olvidado de algo.

—Espérate, déjame recordar… Sí, ya sé, me olvidé del ahogamiento en el mar.

—No, deja eso, no sigas profanando la memoria de la pobre Alfonsina.

—No dije nada.

Luego, se escuchó el balazo desde dentro del baño, el die rapidísimo y el olor a pólvora en toda la casa. Ese sonido nunca existió, pero fue como si hubiese sonado trepidante porque en la mente de Graciela y la mía, Norberto ya no era nada y flotaba en un limbo sin regreso.

Graciela sirvió el café, estaba que me lo servía, y yo sentí aquel calor de hembra que ha comido algo raro porque era como si Graciela hubiese rejuvenecido. Nos habíamos librado de Norberto para siempre. Graciela tenía aquel rubor de mujer que ha botado al hombre que no la hacía feliz. Ahora tenía otro hombre y empezaba de cero. Tenía los ojos distintos, como si despertase después de haber estado durmiendo un montón de tiempo. Es muy saludable imaginar la muerte de la persona que se ama, primero imagina uno al primer hombre y después al otro; de los dos el que consigue que la imaginación se haga realidad gana. Este también es un juego parecido al que pestañea muere.

—¿Ya te cansaste de pensar en Norberto?

—Sí ya me cansé —contesté titubeando.

—¿Ya te cansaste de creer que eres él?

—Sí, también de eso ya me cansé.

—Entonces si de ha verdad te has cansado, chiquito zonzo, ven aquí, pero por favor esta vez apaga el gas, ¿quieres? —dijo Graciela.

(·) Premio “Hispamerica” de cuento. Universidad de Maryland (Jurado: Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Augusto Roa Bastos)

FOTO: CORTESÍA: PRENSA FIL LIMA.

Cuento sinuoso donde sus fluctuación hacen perder su intencidad y saltarme a su fin fantasma.